Quelle: HBS

Auf einen Blick: Aufstieg des Rechtspopulismus: Erklärungsansätze und Analysen

Die Einflussnahme rechtspopulistischer Gruppen stellt die Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Frage. Wie es dazu kam und welche Strategien dagegen helfen können, zeigt unser Forschungsüberblick.

[22.09.2024]

Rechtspopulistische Parteien und rechtsextreme Gruppen haben in den vergangenen Jahren in Deutschland an Einfluss gewonnen. Exponent:innen der radikalen Rechten befeuern antidemokratische und rassistische Ressentiments, verdrehen und missachten Fakten und verbreiten Verschwörungsmythen. Dabei instrumentalisieren sie Krisensituationen wie die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg oder die Herausforderungen, die sich bei der Abwehr einer Klima-Krise ergeben.

Die Hans-Böckler-Stiftung analysiert diese Phänomene aus verschiedenen Perspektiven und hat Befunde zu zahlreichen wichtigen Fragen gewonnen: Wie verbreitet sind antidemokratische Einstellungen? Was zeichnet eine rechtspopulistische Partei oder Gruppe aus und welches Selbstverständnis haben deren Anhänger:innen? Was bewegt Menschen, einer Partei wie der AfD ihre Stimme zu geben? Welche Rolle spielen soziale und berufliche Integration, gute oder schlechte Arbeitsbedingungen? Und was lässt sich der Ausbreitung antidemokratischer Positionen entgegensetzen?

Rechtspopulistische Welt- und Selbstbilder

Grundlegender Konsens zahlreicher Studien ist, dass antidemokratische Einstellungen auch in der Mitte der Gesellschaft zu finden sind, bzw. bei Personen, die sich selbst politisch oder ökonomisch in der Mitte verorten. Mit dem Begriff "anti-demokratisch" sind in Analysen der Hans-Böckler-Stiftung eng verknüpfte rechtspopulistische und menschenfeindliche Einstellungen umfasst, da diese grundlegenden demokratischen Prinzipien der Gleichheit aller Bevölkerungsgruppen widersprechen. Rechtspopulismus stützt sich dabei unter anderem auf eine Anti-Establishment-Haltung, in der eine Gegenüberstellung von „Volk“ und „Elite“ zentral ist und ein exklusiver Volksbegriff vertreten wird.

Die Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung (WSI), Bettina Kohlrausch, bezeichnet Rechtspopulismus als ein Gesellschaftsverständnis, in dem das „Volk“ einer angeblich abgehobenen Elite in Politik, Medien und Justiz feindlich gegenübersteht. Im Podcast Systemrelevant erklärt sie, dieses Volksverständnis sei - entgegen häufig bekräftigter Argumente - nicht von rassistischen Gesinnungen zu trennen.

Während Zuwanderung radikal abgelehnt wird, erfahren demokratische Institutionen fast ebenso starke Verachtung, so Kohlrausch. Daraus ergebe sich ein gefährlich fruchtbarer Nährboden für Verschwörungsmythen, die während der Corona-Pandemie tiefe Wurzeln geschlagen haben.

Dabei können das von Rechtspopulist:innen konstruierte Gesellschaftsbild und das eigene Selbstverständnis durchaus auseinanderfallen. Andere Untersuchungen erkennen bei den Anhänger:innen rechtspopulistischer Ideologien ein Selbstverständnis, das sich von der Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft abwendet. So ermittelte Philipp Rhein, Wissenschaftler im von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Promotionskolleg „Rechtspopulistische Sozialpolitik und exkludierende Solidarität“, dass sich AfD-Wähler:innen gar nicht, wie so oft behauptet, als heimliche Mehrheit sehen oder als das „Volk schlechthin“.

Sie verstehen sich eher als ausgegrenzte und auserwählte Minderheit. Rhein glaubt, viele von ihnen seien, anders als Konservative, nicht an echter Opposition interessiert, sondern daran, „das System von außen zu torpedieren“:

„Sie wollen nicht einfach Vergangenheit zurück. Es geht darum, die jüngere Geschichte zu revidieren – unter anderem die Emanzipations- und Liberalisierungsgewinne der vergangenen Jahrzehnte. Diese Leute wollen einen Untergang als Bedingung für eine Neuordnung“.

Kulturkampf und materielle Sorgen: Ursachen des Rechtspopulismus

In der Forschung gibt es verschiedene Erklärungsansätze für den Aufstieg rechtspopulistischer bzw. rechtsextremer Parteien und Bewegungen. Unterschieden werden kann zum Beispiel zwischen ökonomischen Ansätzen und solchen, die kulturelle Konflikte ins Zentrum rücken.

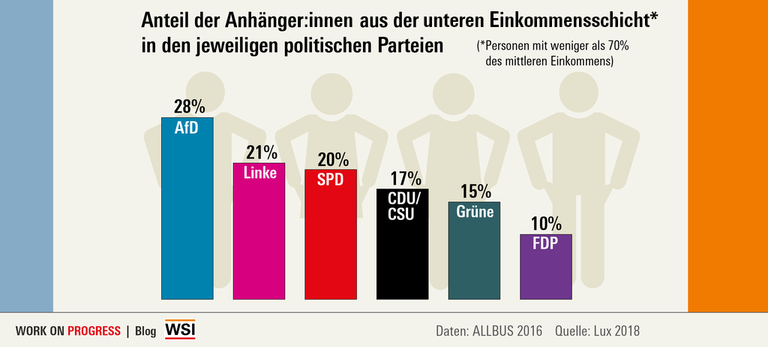

Ökonomischen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie die Entstehung rechtspopulistischer Orientierungen als Ergebnis verschärfter Verteilungsauseinandersetzungen verstehen. Die sozioökonomische Polarisierung der vergangenen Jahre habe demnach Verlierergruppen hervorgebracht, die besonders ansprechbar für rechtspopulistische Angebote wurden. So kommen einige empirische Untersuchungen zum Ergebnis, dass die AfD häufiger in sozialen Schichten mit niedrigem Einkommen gewählt wird.

Im WSI-Blog aus dem Herbst 2018 zeigt der Soziologe Thomas Lux, dass im Jahr 2016 der Anteil der AfD-Wähler:innen in den unteren Einkommensschichten (Personen, die weniger als 70 Prozent des mittleren Einkommens erhalten) bei 15 Prozent lag, während dieser Anteil unter Wähler:innen mit mittlerem oder hohem Einkommen (70-150 Prozent bzw. mehr als 150 Prozent des mittleren Einkommens) jeweils 9 Prozent erreichte. Zudem war die AfD unter den größeren deutschen Parteien diejenige, in deren Anhängerschaft sich anteilsmäßig die meisten Menschen mit niedrigen Einkommen befanden.

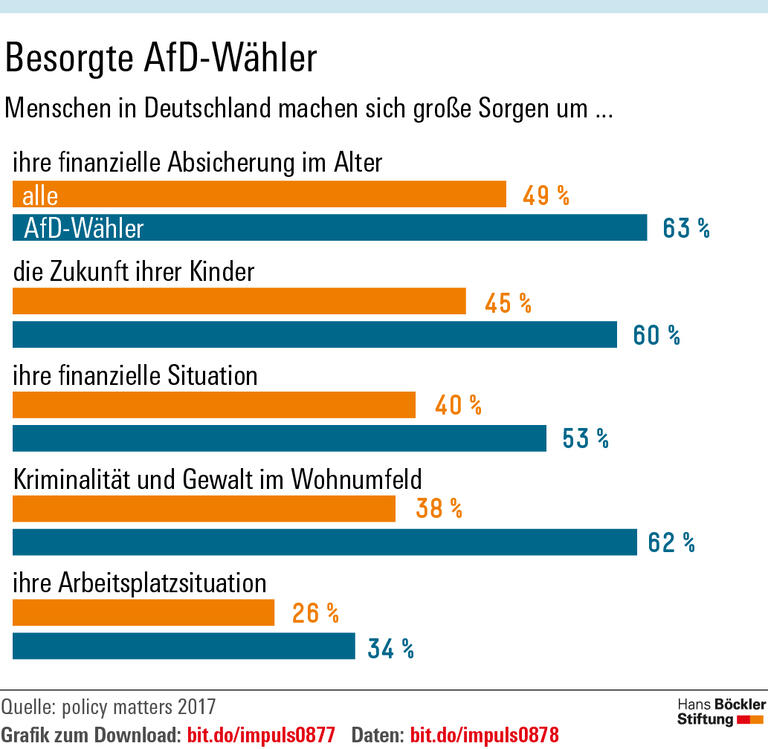

Eine andere Studie betont, dass Prozesse der Statusbedrohung eine wichtige Rolle für rechtspopulistische Einstellungen spielen. Es gehe also oft weniger um die reale Erfahrung sozialer Ausgrenzung, sondern eher um die Angst vor (weiteren) Verlusten. Die subjektive Wahrnehmung von Bürger:innen, die anfällig für Rechtspopulismus sind, ist danach geprägt durch persönliche Zurücksetzung: AfD-Wähler:innen und Befragte, die rechtspopulistische Einstellungen teilen, ordnen sich unabhängig von ihrem realen Einkommen in der Gesellschaft eher niedrig ein und erlebten häufiger im Vergleich zu den Eltern einen sozialen Abstieg. Das ergibt eine von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Untersuchung aus dem Jahr 2017, über die WSI-Direktorin Bettina Kohlrausch auch im Podcast Systemrelevant spricht. Diese Befunde bestätigen sich auch in einer Untersuchung zum Jahreswechsel 2020/21.

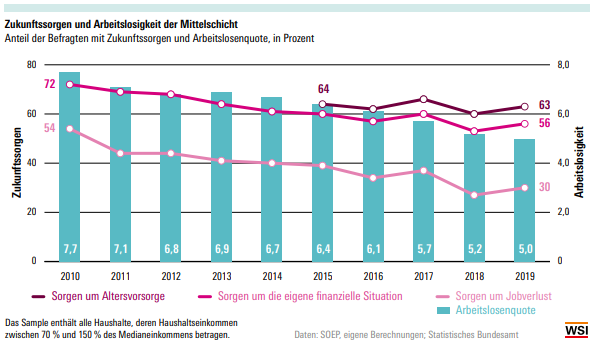

Dass die Ängste davor, tiefer zu sinken, auch in der Mitte der Gesellschaft bestehen, sei laut der Forscher:innen nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass das Wachstum der Mittelschicht und das damit verbundene Aufstiegsversprechen für weite Teile der Bevölkerung kaum mehr zugänglich erscheint. Zwar hat sich die wirtschaftliche Stabilität in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre positiv auf die Einkommen und Mentalitäten der Mittelschichtsangehörigen ausgewirkt.

Jedoch gibt es eine unterschiedliche Entwicklung der Angst vor Arbeitslosigkeit und jener vor finanzieller Unsicherheit: Letztere nahm kaum ab. Die Corona-Krise schafft zudem neue Einschnitte. Der WSI-Verteilungsbericht 2021 gibt Aufschluss über die Einkommenssituation und Abstiegsängste der Mittelschicht.

Vor dem Hintergrund von Globalisierungsprozessen gewännen Auseinandersetzungen über die Frage, welche Bedeutung regionale und nationale Kontexte für individuelle Wertorientierung, aber auch politische Regulierung, haben sollen, zu einer neuen Konfliktlinie zwischen Kosmopolit:innen und Kommunitarist:innen.

Ansätze, die den Rechtspopulismus vor allem als Ausdruck einer kulturellen Konfliktlinie sehen, gehen davon aus, dass die gesellschaftliche Modernisierung, z. B. im Bereich der Familien-, der Umwelt- oder der Migrationspolitik, für Auseinandersetzungen sorgt. Bettina Kohlrausch und Linus Maximilian Höcker geben hierzu im Rahmen eines Projekts der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung einen Überblick.

Ein Beitrag des Magazin Mitbestimmung spricht mit Blick auf die Forschung von einem dreifachen Kontrollverlust, den Betroffen empfänden: persönlich, weil der technische Wandel bedrohlich erscheint. Politisch, weil die Institutionen des Staates als abgehoben empfunden werden. In nationalstaatlicher Hinsicht, weil der Staat die Bevölkerung nicht schützen kann – etwa vor Zuwanderung. Rechtspopulismus kann so auch als Ausdruck einer Repräsentationskrise verstanden werden.

Nachdem im Juni/Juli 2023 die AfD Wahlerfolge im Landkreis Sonneberg in Thüringen und in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt erzielen konnte, wurde allerorts sich damit beschäftigt, was die Gründe hierfür sind.

Um das ganze Thema besser ordnen zu können und um nicht ausschließlich bei Medienkritik, Schuldfragen oder Klischees über den Osten stehen zu bleiben, wäre es laut Bettina Kohlrausch notwendig, das Problem multikausal zu betrachten: Von der symbolischen Bedeutung der minimalen Mindestlohn-Erhöhung im Juni 2023, der Normalisierung von Positionen der AfD und den Ergebnissen einer Studie über autoritäre Einstellungen und die Zustimmung zur Demokratie, über mangelnde Selbstwirksamkeitserfahrung oder auch dem Gefühl, dass Demokratie auch in Deutschland in manchen Bereichen nicht optimal umgesetzt sei.

Wie antidemokratische Tendenzen bekämpft werden können, zeigt Bettina Kohlrausch am Ende der Systemrelevant Folge 150 auf, in dem sie die Bedeutung von Erwerbsarbeit und betrieblicher Demokratie hervorhebt.

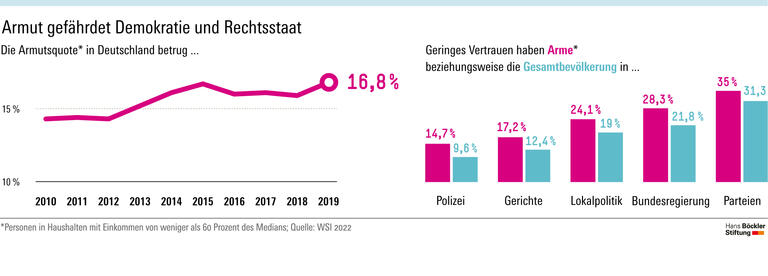

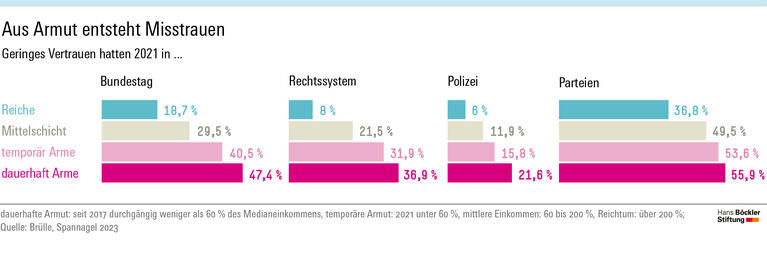

Auch in unserem Verteilungsbericht 2022 haben wir dargelegt, dass Grundfeste des demokratischen Miteinanders ins Wanken geraten, wenn durch Armut die gesellschaftliche Teilhabe deutlich einschränkt ist. Auf Basis des SOEP sowie der unserer Lebenslagenbefragung zeigt sich, dass Arme etwa auf Güter des alltäglichen Lebens verzichten müssen, sie auf kleinerem Wohnraum leben oder einen schlechteren Gesundheitszustand haben. Diese verminderte gesellschaftliche Teilhabe führt dazu, dass Arme mit ihrem eigenen Leben unzufriedener sind. Sie haben auch weniger Vertrauen in das Handeln politischer Akteure.

Leider hat Armut in Deutschland in der vergangenen Dekade deutlich zugenommen – obwohl es für die Wirtschaft in dieser Zeit insgesamt bergauf ging. Der finanzielle Rückstand von Haushalten unter der Armutsgrenze gegenüber Durchschnittsverdienenden ist zwischen 2010 und 2019 um ein Drittel gewachsen. Auch die Ungleichheit der Einkommen hat, gemessen am Gini-Koeffizienten, schon vor Beginn der Coronakrise einen neuen Höchststand erreicht.

Auch 2022 während der Coronakrise hat die Einkommensungleichheit in Deutschland neue Höchstwerte erreicht und sich somit weiter verschärft, zeigten die Ergebnisse des WSI-Verteilungsberichts 2023. Die Armutsquote war nach wie vor höher als vor der Pandemie. Ergebnis: Menschen fühlen sich gesellschaftlich nicht mehr wertgeschätzt und verlieren das Vertrauen in das politische System, sodass darunter auch die Demokratie weiter leidet.

Rechtspopulismus und Arbeit

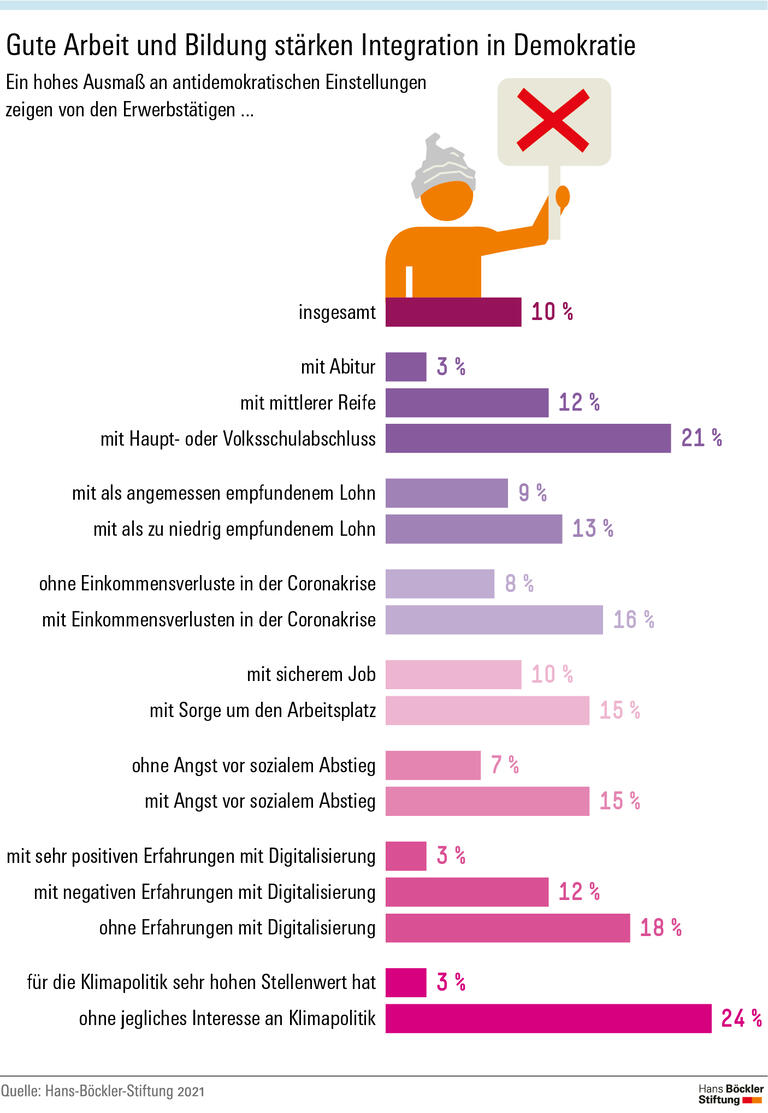

Wer eine sichere Beschäftigung mit gutem Einkommen hat, Wertschätzung im Beruf erfährt und die Möglichkeit sieht, die eigene Arbeit mitzugestalten, neigt deutlich seltener zu antidemokratischen Ansichten. Das zeigt eine Studie aus der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung von Andreas Hövermann, Bettina Kohlrausch und Dorothea Voss. Ihre Untersuchung beruht auf einer repräsentativen Befragung von mehr als 4100 Personen in Deutschland zwischen November 2020 und Januar 2021.

Darin weisen 14 Prozent der Befragten ein „hohes Ausmaß“ an anti-demokratischen Einstellungen auf. Deutliche Unterschiede gibt es zwischen Erwerbstätigen und Nicht-Erwerbstätigen. Befragte, die in einem bezahlten Job arbeiten, neigen antidemokratischen Sichtweisen unterdurchschnittlich zu: 10 Prozent tun das in einem hohen, 37 Prozent in mittlerem Ausmaß. Mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Befragten hat für solche Einstellungen wenig bis gar nichts übrig. Dagegen liegen die entsprechenden Werte in der Gruppe der Nicht-Erwerbstätigen deutlich höher, bei 20 bzw. 45 Prozent – und nur ein gutes Drittel (35 Prozent) hat lediglich eine geringe Neigung zu antidemokratischen Sichtweisen.

Wer nicht entscheiden kann, wie die tägliche Arbeit organisiert wird, wessen Arbeit nicht abwechslungsreich ist, wer keine kollegiale Unterstützung erwarten kann und wer den Lohn als zu niedrig empfindet, stimmt antidemokratischen Einstellungen überdurchschnittlich häufig zu.

Einen indirekten Schutz vor rechten Einstellungen bieten darüber hinaus starke Mitbestimmungs- und Tarifstrukturen. "Erwerbstätige mit betrieblicher Interessenvertretung oder solche, deren Arbeitsbedingungen durch einen Tarifvertrag geregelt sind, berichten von besseren Arbeitsbedingungen als diejenigen, für die das nicht gilt“, konstatieren die Forscher:innen.

Die Studie zeigt außerdem: Befragte, die Digitalisierungsprozesse an ihrem Arbeitsplatz als negativ erlebt haben, teilen deutlich häufiger antidemokratische Meinungen als Erwerbstätige mit positiven Erfahrungen. Die höchsten antidemokratischen Werte weisen die Befragten auf, an deren Arbeitsplatz noch gar keine Digitalisierung stattgefunden hat. Als möglichen Grund dafür vermuten die Forscher:innen in dieser Gruppe die Sorge, im Arbeitsumfeld digital abgehängt zu werden.

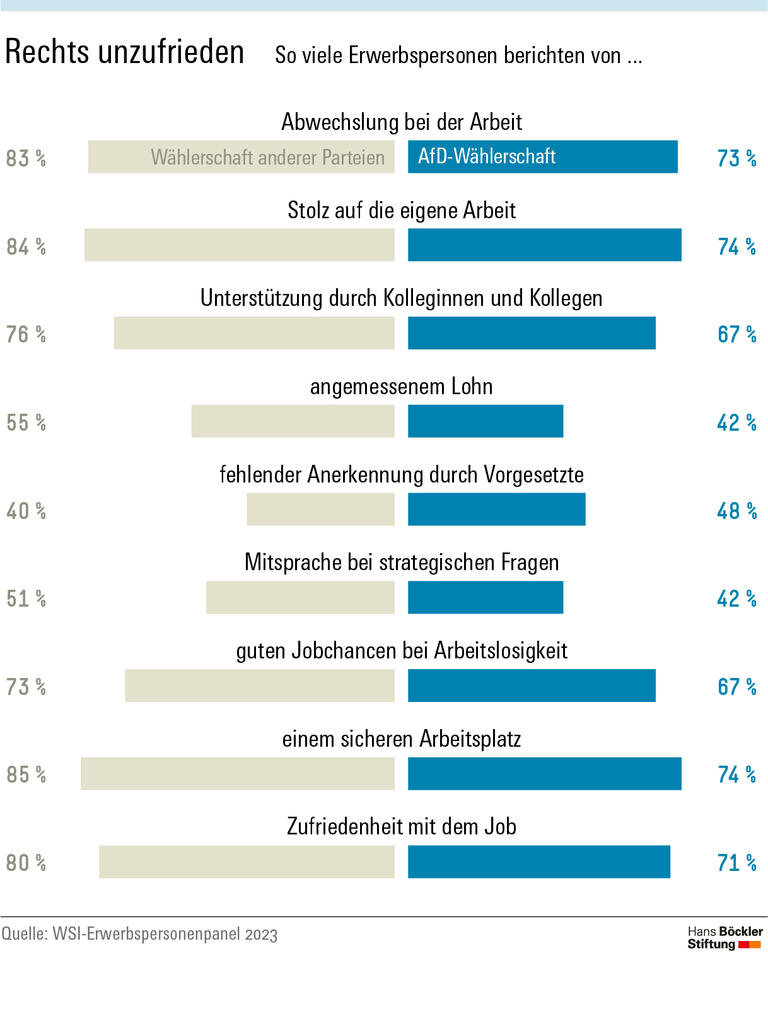

Für eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) von Ende November 2023 wurde detailliert erhoben, ob Menschen Erfahrungen von Würde, demokratischer Teilhabe und sozialer Anerkennung im Kontext von Erwerbsarbeit erleben oder nicht. Ein Ergebnis: Erwerbspersonen, die die AfD wählen wollen, berichten deutlich häufiger als der Durchschnitt der Erwerbspersonen von problematischen Arbeitsbedingungen und mangelnder Anerkennung im Job.

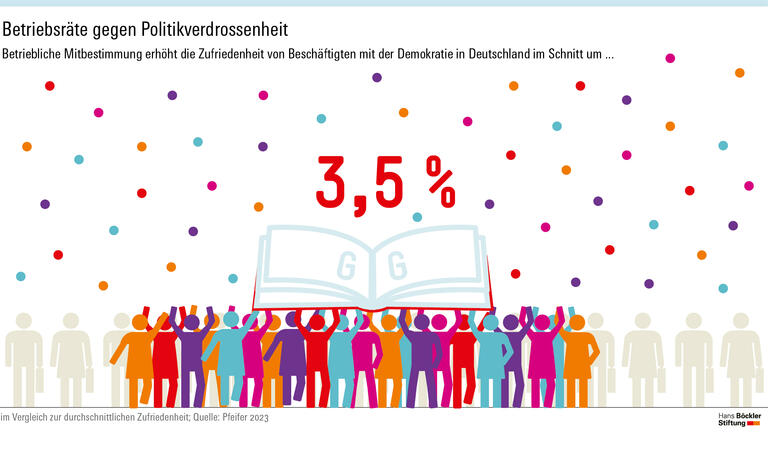

Wie sich die offene Gesellschaft gegen Populismus und Extremismus verteidigen lässt, erläutert eine Studie von Christian Pfeifer: Der Ökonom von der Leuphana Universität Lüneburg weist empirisch nach, dass Betriebsräte sich positiv auf die Akzeptanz des politischen Systems auswirken. Die betriebliche Mitbestimmung zu stärken könnte in turbulenten Zeiten die Demokratie festigen. Das gelte insbesondere für Ostdeutschland, wo es im Vergleich zum Westen weniger Betriebsräte und mehr Politikverdrossenheit gibt.

Arbeitsbedingungen haben europaweit einen Einfluss darauf, wie Erwerbspersonen zur Demokratie stehen. Das zeigt eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung vom Juni 2024, für die rund 15.000 Erwerbstätige und Arbeitsuchende in zehn EU-Ländern befragt worden sind.

Erwerbspersonen, die unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen sind, bei denen die Bezahlung nicht stimmt und die im Job wenig Mitsprachemöglichkeiten haben, haben in Deutschland und zahlreichen weiteren untersuchten Ländern überdurchschnittlich oft negative Einstellungen gegenüber der Demokratie in ihrem Land und gegenüber Zugewanderten. Zudem fühlen sie sich stärker von der Transformation von Wirtschaft und Arbeitswelt bedroht. Bessere Arbeitsbedingungen korrelieren hingegen mit positiveren Einstellungen zur Demokratie und einem höheren Vertrauen in deren Institutionen. Dies gilt auch für das Vertrauen in die Europäische Union.

„Von der Studie gehen drei Botschaften aus: Erstens zeigt sie, dass schlechte Arbeitsbedingungen und das sich daraus ergebende Potenzial für Frust sowie Benachteiligungs- und Ohnmachtserleben in allen untersuchten Ländern ein Nährboden für die Entstehung anti-demokratischer Einstellungen sind, die dann von rechten Parteien mobilisiert werden können", fasst Bettina Kohlrausch die Ergebnisse der Befragung zusammen.

"Zweitens stärken gute Arbeitsbedingungen das Vertrauen in die EU und das selbst in den Ländern, in denen EU-ablehnende Parteien regieren oder bis vor kurzem regiert haben. Drittens stärken Transformationssorgen extrem rechte Parteien. Progressive Kräfte in der EU sollten daher ein Interesse daran haben, diese Transformationsprozesse sozial gerecht zu gestalten. Die Arbeitswelt ist europaweit relevant, um den Aufstieg der politischen extremen Rechten zu verstehen und zu bekämpfen."

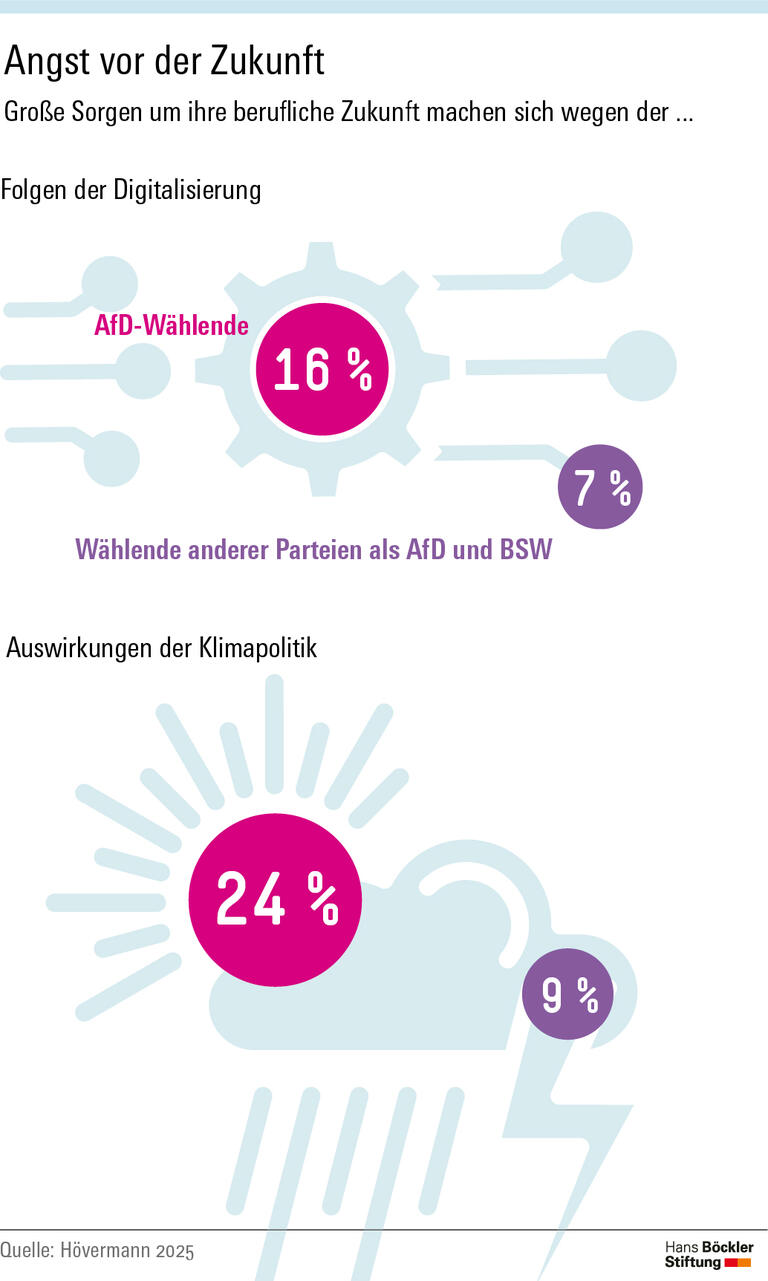

Wer den Verlust des Arbeitsplatzes infolge von Digitalisierung und Dekarbonisierung der Wirtschaft fürchtet, wählt eher rechtsaußen. Die AfD sei sehr erfolgreich darin, Ängste und soziale Verunsicherungen zu mobilisieren. so Bettina Kohlrausch. Die Verunsicherung resultiere auch aus Ängsten vor der Zukunft.

Ein Teil der Beschäftigten empfindet Transformationsprozesse, wie den sozial-ökologischen Wandel und die Digitalisierung, vor allem als Bedrohung des eigenen Status. Die Antwort auf diese nachvollziehbare Verunsicherung sollte ein positiver demokratischer Zukunftsentwurf sein, der die soziale Absicherung gerade der Personen, die vom Wandel des Arbeitsmarktes besonders betroffen sind, in den Mittelpunkt stellt.

Studienautor Hövermann ergänzt: „Die AfD schaffte es zuletzt, sich bei ihren Wählenden als einziger Heilsbringer zu positionieren“, indem sie sich für ihre Wählenden glaubhaft von etablierten politischen Kräften in Sprache und Inhalt abgrenzt. Trotz ihrer zunehmenden Radikalisierung stehe die Partei aus Sicht ihrer Wählerinnen und Wähler für einen echten politischen Wandel und nicht für eine Gefahr für die Demokratie und die Bürger und Bürgerinnen. Umso dringender sei der Bedarf nach hoffnungsstiftenden, positiven Zukunftsbildern unter Demokratinnen und Demokraten.

Rechtspopulismus und Corona

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Verwerfungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Ausbreitung rechtspopulistischer Ideologien. Auch hier spielen der Faktor Arbeit und die finanziellen Verhältnisse in den Haushalten eine Rolle. So zeigt die bereits genannte Studie von Hövermann, Kohlrauch und Voss, dass Befragte, die während der Corona-Pandemie Einkommenseinbußen erlitten haben, anfälliger sind für anti-demokratische Sichtweisen.

Unterstrichen wird dieser Befund von mehreren Auswertungen der Erwerbspersonenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung, die seit 2020 die Arbeits- und Lebensbedingungen von Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden in Deutschland im Zeitverlauf untersucht. Hier wird deutlich, wie vor dem Hintergrund der Pandemie eine diffuse Unzufriedenheit mit Politik einen äußerst fruchtbaren Nährboden für Verschwörungsmythen und rechtspopulistische Einstellungen bietet. Die Analysen zeigen außerdem, dass Befragte mit strukturellen Benachteiligungen, kürzlich erfahrenen Kontroll- und Sicherheitsverlusten und Befragte in Ostdeutschland stärkere Zweifel an der Gefährlichkeit des Corona-Virus haben und Verschwörungsmythen häufiger zustimmen.

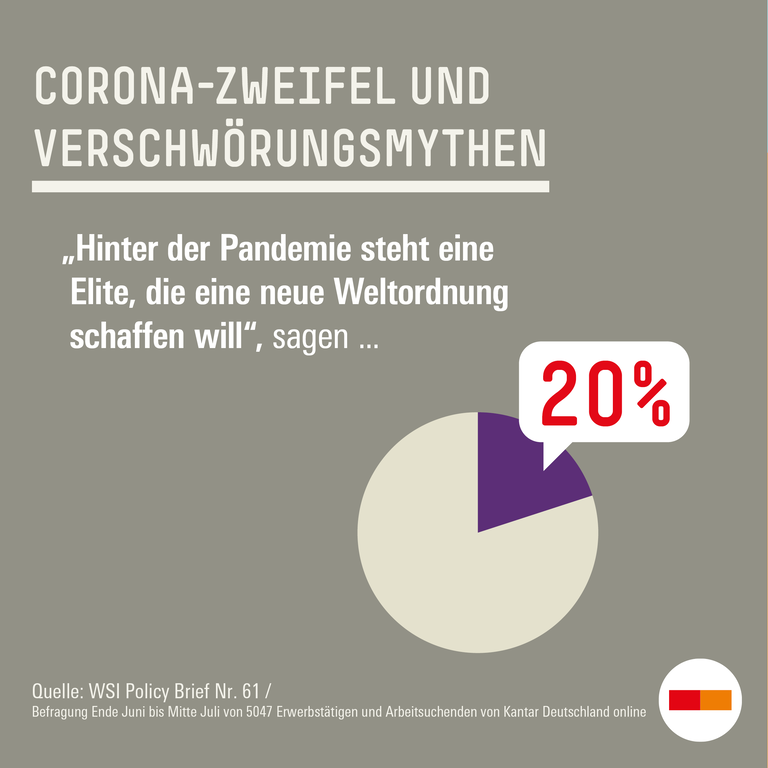

Insgesamt hat knapp ein Fünftel der Erwerbspersonen in Deutschland im Sommer 2021 in hohem Ausmaß Verschwörungsmythen rund um die Corona-Pandemie, Zweifeln an der Gefährlichkeit des Virus und sehr grundlegender Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen zugestimmt. Schaut man auf Parteipräferenzen, zeigt sich, dass dieser Anteil unter AfD-Wähler:innen weitaus höher lag: bei 61 Prozent.

Andreas Hövermann, Autor der Studie verweist in unserem Newsletter HANS. auf ein grundlegendes Misstrauen gegenüber der Politik, das sich in der Corona-Krise besonders stark zeige. Die Distanz zu demokratischen Institutionen ist in Ostdeutschland höher als im Westen. Im Interview warnt er außerdem vor den sozialen Folgen der Corona-Krise und warnt eindringlich vor einer Ausbreitung des Rechtsextremismus.

Der Politologe Samuel Salzborn erklärt im Interview mit dem Magazin Mitbestimmung Zusammenhänge zwischen den Corona-Protesten, Verschwörungsmythen und Antisemitismus. Salzborn spricht von einer "antidemokratischen Rebellion" und sieht hinter Vergleichen der Corona-Maßnahmen mit dem Nationalsozialismus mehr als nur Provokation: "Wer diese aggressiven Verschwörungsfantasien vertritt, steckt bereits tief im Sumpf rechtsextremen Denkens", so der Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung.

Rechtspopulismus und der Ukraine-Krieg

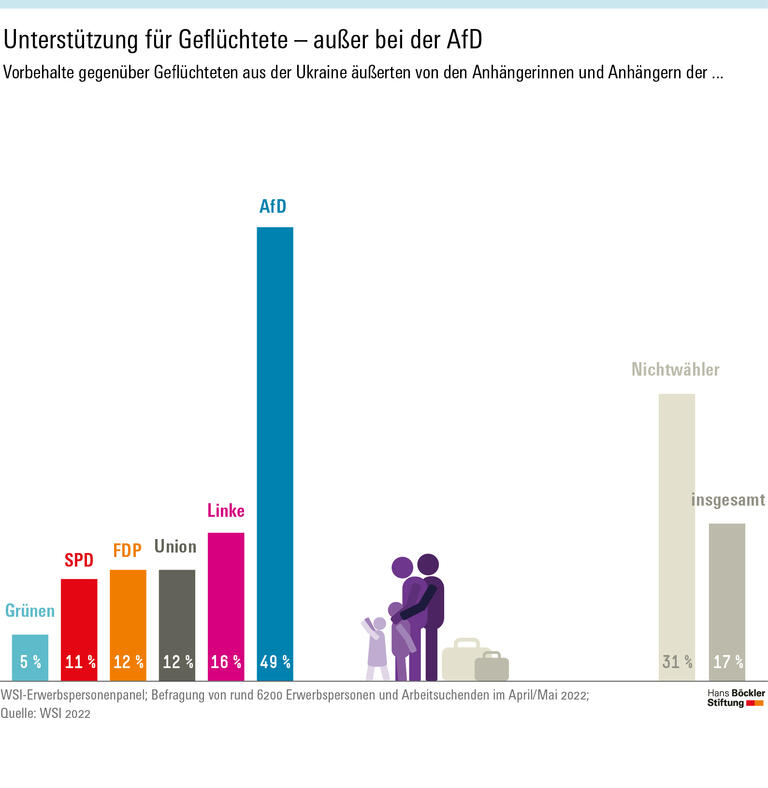

Viele, die schon während der Coronakrise zu Verschwörungsmythen neigten, tun dies nun auch im Hinblick auf den Ukrainekrieg. 17 Prozent der Erwerbspersonen in Deutschland haben eine ablehnende Haltung gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine. 9 Prozent sind offen für Verschwörungserzählungen zum russischen Angriffskrieg. Die Überschneidung zwischen beiden Gruppen ist erheblich. Das macht deutlich: wer offen ist für Verschwörungsdenken, neigt auch stärker zu abwertenden Einstellungen.

Das zeigt eine repräsentative Erwerbspersonenbefragung unter mehr als 6200 Erwerbstätigen und Arbeitsuchenden von April bis Mai 2022, die das WSI ausgewertet hat. Abgefragt wurde unter anderem die Einstellung zu Aussagen wie „Wir können nicht noch mehr Geflüchtete in Deutschland aufnehmen“ oder „Der Krieg gegen die Ukraine wird genauso künstlich dramatisiert wie die Pandemie“.

Die WSI-Direktorin Bettina Kohlrausch und der WSI-Wissenschaftler und Autor der Studie "Verschwörungsdenken und die Abwertung Ukraine-Geflüchteter in der sich zuspitzenden Energiekrise" Andreas Hövermann berichten auch in einer Podcast-Folge darüber, wie es um Verschwörungsdenken hinsichtlich des Ukraine-Kriegs und vor dem Hintergrund der Energiekrise steht:

Deutlich überdurchschnittlich verbreitet sind Vorbehalte und Verschwörungsdenken bei Menschen, die in der aktuellen Krise finanzielle Sorgen oder Angst vor Arbeitsplatzverlust haben oder deren Vertrauen in demokratische und öffentliche Institutionen gering ist. Besonders häufig findet man diese Einstellungen im Kreis derjenigen, die in vergangenen Befragungen bereits Verschwörungsmythen rund um die Corona-Pandemie zuneigten. Unter Anhängerinnen und Anhägern der AfD ist die Zustimmung dreimal so hoch wie unter allen Erwerbspersonen.

Gewerkschaften und Rechtspopulismus

Zu fremdenfeindlichen und ressentimentgeladenen Haltungen unter Arbeitnehmer:innen und den Umgang der Gewerkschaft damit hat ein Schwerpunktheft der WSI-Mitteilungen eine umfangreiche Sammlung an Beiträgen zusammengetragen. Die Beiträge erklären rechtspopulistische Orientierungen unter anderem als Ausdruck zunehmender sozialer Spaltungen in der Arbeitswelt, als verdrängte Klassenproblematik, Abwertung von Arbeiter:innen und Ostdeutschen, anhand erodierender Vorstellungen von Leistungsgerechtigkeit und als Merkmal von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.

„Vieles deutet darauf hin, dass es nicht die eine Erklärung für die rechtspopulistische Offensive gibt“, schreiben Klaus Dörre, Gudrun Linne und Dieter Sauer im Editorial. Außerdem zeige sich, „dass wir uns hinsichtlich der analytischen Durchdringung des Phänomens und vor allem bei der Suche nach wirksamen Gegenstrategien erst am Anfang befinden“.

Einen Einblick, wie sich Rechtspopulist:innen in Betrieben Einfluss zu verschaffen suchen, gibt das Magazin Mitbestimmung in einem Bericht über die rechte Liste „Zentrum Automobil“ bei Daimler. Die Taktik: Man geriert sich als Anwältin des Verbrennermotors – garniert mit völkischen Gedanken. Den Beschäftigten hat die Liste jedoch nichts zu bieten. Sie vertrete weniger Arbeitnehmerinteressen als rechtsradikale Netzwerke. Neben Aufklärung ist deswegen gerade in Krisenzeiten die solidarische und erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit das Mittel der Wahl, um den Spaltungsversuchen entgegenzuwirken, wie die IG-Metaller Jose-Miguel Revilla und Antonio Potenza im Beitrag hervorheben.

Der Aufstieg rechtspopulistischer Kräfte ist nicht nur für die Gewerkschaften in Deutschland arbeits- und gesellschaftspolitisch folgenreich. Die Studie „Gewerkschaften und Rechtspopulismus“ aus der HBS-Forschungsförderung will deshalb dazu beitragen, den grenzüberschreitenden Informations-Erfahrungs- und Strategieaustausch anzuregen. In drei Fallstudien - zu Österreich, Schweden und den Niederlanden – untersuchen Sylvia Maria Erben und Hans-Jürgen Bieling, wie sich die Strategien und politischen Aktivitäten rechtspopulistischer Parteien und die von den Gewerkschaften selbst identifizierten Gefahren und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit rechtspopulistischen Kräften entwickelt haben.

Was tun? Handlungsstrategien gegen den Rechtspopulismus

In den Studien und Beiträgen finden sich verschiedene Vorschläge und Ansätze, mit denen man den Problemen antidemokratischer Einstellungen begegnen könnte:

- Obwohl die AfD in erster Linie mit ihren migrationskritischen Ansichten punkten kann, wäre es laut Andreas Hövermann für demokratische Parteien keine kluge Strategie, über diese Schiene Wählerinnen und Wähler mit AfD-Präferenz anzusprechen. Nicht nur widerspreche dies den Werten und Grundsätzen offener demokratischer Gesellschaften, es vergifte auch den politischen Diskurs, verschärfe gesellschaftliche Spaltungen und verschiebe die Grenzen des Sagbaren nach rechts, wovon demokratische Parteien zudem auch noch selten profitierten.

- Um zumindest Teile der AfD-Wählerschaft für das demokratische Spektrum zurückzugewinnen, brauche es gute Politik, die Probleme und empfundene Ungerechtigkeiten angeht und löst, so Hövermann. Es gebe zahlreiche soziale Themen, mit denen die demokratischen Parteien durchaus Chancen hätten, zumindest einen Teil der nach rechts Gedrifteten zurückzugewinnen: Es gelte, sie mit „anderen als mit migrationsfeindlichen Positionen“ anzusprechen – mit Positionen, die geeignet sind, ihre sozialen und finanziellen Sorgen zu adressieren.

- Eine strikte Sparpolitik erscheine vor dem Hintergrund der Befunde dagegen als ein sehr gefährlicher Weg. „Wenn öffentliche Infrastruktur häufig nicht funktioniert oder bezahlbarer Wohnraum in vielen Regionen ausgesprochen knapp ist und hier tatsächliche Konkurrenzsituationen mit zugewanderten Personen entstehen, wenn unzureichend Geld zur Verfügung gestellt wird, um ankommende Menschen erfolgreich zu integrieren, ist all das Wasser auf die Mühlen der politischen Akteure, die weiteres Misstrauen in demokratische Institutionen schüren und einheimische gegen geflüchtete Menschen aufbringen wollen.“

- „Eine entscheidende Herausforderung für die Aufrechterhaltung einer demokratischen Gesellschaftsordnung besteht in den kommenden Jahren darin, die Transformationsprozesse so zu gestalten, dass die Menschen gesellschaftlich integriert bleiben“, schreiben Bettina Kohlrausch, Dorothea Voss und Andreas Hövermann im Fazit ihrer Untersuchung zu antidemokratischen Einstellungen. „Es wird für die Zukunft daher eine zentrale Aufgabe sein, Arbeit so zu gestalten, dass sie ein Instrument gesellschaftlicher Integration bleibt beziehungsweise wieder wird.“ Dabei sei eine angemessene Bezahlung ein wichtiger Faktor, aber längst nicht der einzige.

Es geht um die demokratische Gestaltung des Arbeitsumfeldes, um langfristige Sicherheitsperspektiven und um die Anerkennung von Leistung und Werten, die die Erwerbstätigen mit ihrer Arbeit verbinden.

- Die Soziologen Johannes Kiess und Andre Schmidt betonen im Interview mit dem Magazin Mitbestimmung den hohen Wert der gelebten Teilhabe in Unternehmen. In ihrer Studie kommen sie zu dem Ergebnis: "Die Politik muss die Voraussetzung für Teilhabe und Solidarität im Betrieb stärken und mehr für den Schutz von Betriebsratsgründungen und Tarifverträgen tun."

- Andreas Hövermann verweist auf die tragende Rolle politischer Institutionen: „Es erscheint zwar als Herkulesaufgabe das verlorengegangene Politik-Vertrauen Schritt für Schritt zurückzugewinnen. Dies müsse jedoch angesichts der aufgeheizten Situation Ziel jeder Regierung sein. In der direkten Kommunikation kann eine Mischung aus deeskalierendem, empathischem und spott-vermeidendem Argumentieren bei gleichzeitiger inhaltlicher klarer Kante erfolgversprechend sein.“

- Philipp Rhein glaubt, statt jeden zurückzugewinnen, sei es ratsamer, die AfD politisch zu bekämpfen und sich um die Gewinnung von Nichtwählern zu kümmern. Eine Gegenstrategie brauche Zeit und einen langfristigen politischen Willen: „Was lange herangereift ist, kriegt man nicht schnell wieder weg“.

- Nicht zuletzt stehen auch die Gewerkschaften vor der Aufgabe, mit ihren Mitteln der Tarif- und Betriebspolitik gegen Abwertungserfahrungen in der Arbeitswelt anzutreten, die den Rechtspopulist:innen in die Hände spielen. Im Schwerpunktheft der WSI-Mitteilungen „Rechtspopulismus in der Arbeitswelt“ findet sich eine Reihe von Beiträgen zu gewerkschaftlichen Strategien gegen rechte Ideologien - wie beispielsweise die Stärkung inklusiver Solidarität oder die Neudefinierung der internationalistischen Tradition in den Interessenvertretungen.

Das Forschungsprojekt ReDiss ("Rechte Diskursstrategien gegen linke Politik in Social Media"), welches durch die Hans-Böckler-Stiftung gefördert wird, hat die Vernetzungen und Taktiken rechter Parteien und Gruppierungen im Internet untersucht und auf der Website rechte-diskurse.de öffentlich gemacht. Durch Mittel der Linguistik wurde so eine praxisnahe Grundlage geschaffen, die Menschen dabei helfen kann, die Dynamiken der rechten Diskurse im Netz zu verstehen.

Als Gegenmittel rät das Forschungsteam übrigens, nicht mit Empörung zu reagieren, weil dies die Aufmerksamkeit für besagte Kanäle noch steigert, fasst Christina Schildmann einige Ergebnisse zusammen. "Besser ist, rechtsextreme Diskurse im Netz ironisch zu kontern und im analogen Leben Antworten auf reale gesellschaftliche Probleme zu formulieren. Das schlechteste Mittel wäre, vor der Welle aus Hass und Fakenews zu kapitulieren."

Weitere Informationen

Themenseite Soziale Ungleichheit

Themenseite Geschlechtergerechtigkeit / Gender

Forschungsprojekt ReDiSS "Rechte Diskursstrategien gegen linke Politik in Social-Media"

Schwuchow, Torben "Rechtspopulismus als Ausdruck eines moralischen Unrechtsempfindens: Kampf um Würde in der Arbeit"; Schriften der Themengruppe Populismus in der DVPW

Rhein, Philipp "Rechte Zeitverhältnisse. Eine soziologische Analyse von Endzeitvorstellungen im Rechtspopulismus"

WSI Mitteilungen 03/2019: "Rechtspopulismus in der Arbeitswelt - eine Herausforderung für Gewerkschaften"