Wirtschaftspolitik: Nur teilweise auf Kurs

Die Krisen der vergangenen Jahre haben dem Wohlstand und der Nachhaltigkeit geschadet. Ein Lichtblick sind die Investitionspläne der Bundesregierung.

Corona, Ukrainekrieg, Inflation: Die Serie der Krisen im laufenden Jahrzehnt hat der deutschen Wirtschaftspolitik die Bilanz verhagelt. Das geht aus einer Analyse von Fabian Lindner von der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Technik und Anita Tiefensee von der Hochschule des Bundes in Berlin hervor, die für das IMK den Stand der ökonomischen, finanzpolitischen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit dokumentiert haben. Ihrer Auswertung zufolge konnten in den Jahren 2020 bis 2024 „nur die wenigsten Nachhaltigkeitsziele“ erreicht werden. Immerhin sei es aber gelungen, durch staatliche Krisenpolitik schlimmere Auswirkungen zu verhindern. Damit Deutschland in Sachen Nachhaltigkeit wieder Tritt fasst, seien massive öffentliche Investitionen nötig. Angesichts der jüngsten Reform der Schuldenbremse und des Infrastrukturfonds der Bundesregierung sei hier Besserung in Sicht. „Die Grundgesetzänderung an den Schuldenregeln ist eine riesige Chance für Deutschland, den Trend bei Nachhaltigkeit und Wohlstand zu drehen“, so auch IMK-Direktor Sebastian Dullien.

„Um den materiellen Wohlstand und die ökonomische Stabilität ist es nach der Corona- und Inflationskrise insgesamt nicht gut bestellt“, schreiben Lindner und Tiefensee. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war laut ihren Berechnungen 2024 nur 0,3 Prozent höher als 2019, pro Kopf sogar 1,6 Prozent niedriger, weil seitdem die Bevölkerung um 1,6 Millionen Personen zugenommen hat. Die Inflation ist im Vergleich zu den Vorjahren 2024 zwar wieder gesunken, lag mit 2,5 Prozent aber immer noch über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. Das hat auch den privaten Konsum belastet, der im vergangenen Jahr pro Kopf 1,3 Prozent geringer ausfiel als 2019. Lediglich bei der Beschäftigung wurde das Ziel übererfüllt, die Beschäftigungsquote übertraf 2024 mit 81,1 Prozent sogar das Vorkrisenniveau – auch dank Kurzarbeit in Krisenzeiten. Die Leistungsbilanz hat sich zwar zielkonform entwickelt, der Überschuss war mit 5,8 Prozent des BIP zuletzt aber nur knapp unter seinem zulässigen Höchstwert. Der hohe Überschuss ist nicht zuletzt Donald Trump ein Dorn im Auge, der Europa deswegen mit noch höheren Zöllen droht.

Newsletter abonnieren

Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!

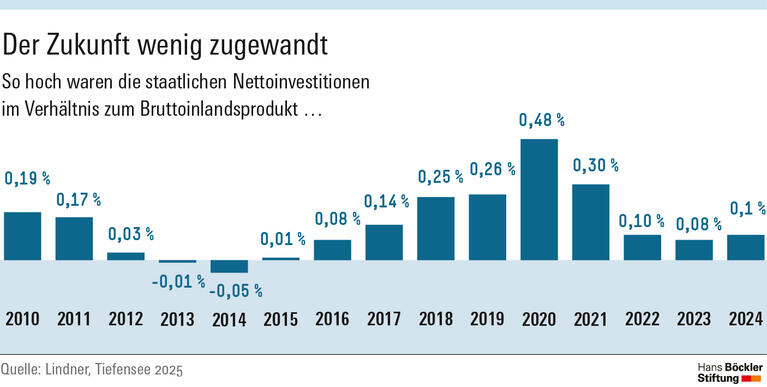

Auch bei den Staatsfinanzen haben die Krisen Spuren hinterlassen: Das strukturelle staatliche Defizit lag 2024 mit 1,4 Prozent über der Grenze des EU-Fiskalpakts von 0,5 Prozent, der Schuldenstand war mit 63 Prozent des BIP ebenfalls zu hoch. Beide Werte haben sich laut Lindner und Tiefensee allerdings im Vergleich zu den Vorjahren – auch infolge der Inflation – verbessert, zudem stehe Deutschland besser da als die meisten EU-Länder, die im Schnitt auf eine Schuldenquote von 81,6 Prozent kommen. Für viel bedenklicher halten die Forschenden die klägliche Investitionsquote: Netto investierte der Staat 2024 nur 0,1 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Im Hinblick auf soziale Nachhaltigkeit seien ebenfalls alle Zielwerte verfehlt worden, heißt es in der Studie. Der Anteil der Armutsgefährdeten an der Bevölkerung lag 2023 – dem letzten Jahr, für das Daten verfügbar sind – bei 16,6 Prozent und damit gut drei Prozentpunkte über dem anvisierten Zielwert. Dass die Quote seit 2021 immerhin minimal gesunken ist, erklären Lindner und Tiefensee auch mit dem höheren Mindestlohn. Die Einkommensungleichheit hat ihrer Analyse zufolge 2023 zum zweiten Mal in Folge zugenommen: Das Einkommen des oberen Fünftels der Haushalte war 4,6-mal so hoch wie das des unteren Fünftels. Der Anteil der 18- bis 24-Jährigen ohne Hochschulreife oder Berufsausbildung belief sich 2023 auf 13,1 Prozent und ist seit 2021 um 1,5 Prozentpunkte gestiegen. Lediglich in Sachen Geschlechtergleichheit ist eine erfreuliche Entwicklung festzustellen: Die Lohnlücke, die 2024 bei 16 Prozent lag, ist in den vergangenen drei Jahren um zwei Prozentpunkte gesunken.

Bei der Senkung der Treibhausgasemissionen wurden die Ziele des Klimaschutzgesetzes seit 2019 eingehalten. Die Emissionen lagen im vergangenen Jahr 47,6 Prozent unter denen von 1990 und 3 Prozent unter denen von 2023. Ursächlich dafür seien allerdings vor allem Produktionsrückgänge in energieintensiven Industrien gewesen, so Lindner und Tiefensee. Der Primärenergieverbrauch sei ebenfalls deutlich gesunken – seit 2019 um 17,8 Prozent –, der Anteil der Erneuerbaren am Endenergieverbrauch von 17,3 auf 22,4 Prozent gestiegen. Die Ziele der Regierung seien aber jeweils verfehlt worden.

Fabian Lindner, Anita Tiefensee: Nachhaltigkeit der Wirtschaftspolitik – Stagnation statt Transformation, IMK Study Nr. 99, Juni 2025