Tarifpolitik: Behutsame Revolution

Das Projekt ERA klang umstürzlerisch: Neubewertung aller Jobs, Schluss mit Klassenunterschieden, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Der Maschinenbauer Voith in Heidenheim zeigt: Die Realität war bürokratischer – und erfolgreich. Trotzdem gibt es noch Unzufriedene. Von Andreas Molitor

Die Brenz ist ein kleiner Fluss; gemächlich mäandert sie die 55 Kilometer von der Quelle auf der Schwäbischen Alb bis zur Mündung in die Donau dahin. Auf halbem Weg durchteilt das Flüsschen, das hier seit jeher die Verhältnisse ordnet, die 48000-Einwohner-Stadt Heidenheim. Ans linke Ufer hatten die Fabrikanten Johann Matthäus und Friedrich Voith vor mehr als 150 Jahren ihre ersten Maschinen und Werkstätten gestellt, ans rechte die Bürogebäude. Zur Linken schafften die Malocher, zur Rechten arbeiteten die Angestellten. Später dann vermischten sich die Büros und die Fabrikhallen diesseits und jenseits der Brenz. Eines aber ist geblieben: Noch immer arbeiten die einen im starren Schichtregime, während die anderen die Vorzüge von Gleit-, Flex- und Vertrauensarbeitszeit genießen. Und wer marschiert bei Tarifrunden hinter der Fahne der IG Metall? Die Blaumänner. Bei ihnen, sagt der Konzernbetriebsratsvorsitzende Gerd Schaible, „liegt der Organisationsgrad bei 90 Prozent plus, bei den Angestellten kommen wir nicht mal auf 25 Prozent.“

Neun Jahre ist es her, da setzten der Arbeitgeberverband Gesamtmetall und die IG Metall nach einem zwei Jahrzehnte dauernden Verhandlungsmarathon bundesweit zum Generalangriff auf die überkommene Zwei-Klassen-Teilung der Belegschaften in Lohn- und Gehaltsempfänger an. Die hatte dazu geführt, dass ein Facharbeiter mitunter 400 Euro brutto weniger verdiente als ein gleichrangiger Techniker. Das Entgeltrahmenabkommen (ERA) sollte dafür sorgen, dass in der Metall- und Elektroindustrie mit damals 4000 Unternehmen und fast zwei Millionen Beschäftigten gleichwertige Arbeit künftig auch gleich bezahlt würde. Doch es ging um weit mehr. Die gesamte Lohn- und Gehaltssumme der Branche, 144 Milliarden Euro, stand zur Neuverteilung an. Erstmals in der Tarifgeschichte wurden die gesamten betrieblichen Entgeltstrukturen auf den Prüfstand gehoben. Durch die blickte ohnehin kaum noch einer durch. Da gab es Gehaltsgruppenbeschreibungen, die noch aus dem Jahr 1938 stammten, Sonder- und Extratarifverträge, Akkordabsicherungsprämien und 60 Zulagen, vielleicht auch 80. Ganz genau können das selbst altgediente Betriebsräte nicht sagen. Bei Voith existierten für die Standorte Heidenheim, Crailsheim, Ravensburg und Pfullingen unterschiedliche Lohn- und Gehaltslinien.

Der revolutionäre Anspruch des neuen Entgeltsystems verflüchtigt sich freilich schnell, sobald man in die Unendlichkeit der Details einsteigt. ERA zerlegt jeden Arbeitsplatz in seine Bestandteile und bewertet ihn nach sieben Kriterien: Wissen/Können, Ausbildung, Erfahrung, Denken, Handlungsspielraum/Verantwortung, Kommunikation, Mitarbeiterführung. So gehört es zu den Aufgaben eines Materialdisponenten bei Voith, säumige Lieferanten anzumahnen, Reklamationen zu veranlassen, kritische Teile rechtzeitig zu bestellen sowie Vorschläge zur Verschrottung auszuarbeiten. Das meiste erledigt er auf Anweisung, aber er benötigt auch „Handlungsspielraum bei einzelnen Teilaufgaben“. Beim Kriterium Handlungsspielraum/Verantwortung erhält er fünf von 17 möglichen Punkten. Der Leiter einer Fertigungsmeisterei sammelt hier vier Punkte mehr.

Das Interesse an einem transparenten Entgeltsystem einte Gewerkschaft und Arbeitgeber. Allerdings beharrten die Arbeitgeber darauf, dass die Reform ihnen keine zusätzlichen Kosten aufbürden dürfe. Der IG Metall dagegen war wichtig, dass nach ERA möglichst kein Beschäftigter materiell schlechter dastand als vorher. Das ließ harte Auseinandersetzungen erahnen. Die Tarifpartner einigten sich auf eine etwas sonderlich definierte Kostenneutralität. Modellhaft nahmen sie an, dass sich das Lohn- und Gehaltsvolumen der Betriebe im Schnitt um 2,79 Prozent erhöhen würde. Das Geld wurde angespart, indem die Beschäftigten über Jahre auf die Auszahlung eines Teils ihrer tariflichen Lohnerhöhungen verzichteten.

DER BETRIEBSRAT WILL EINE GLIMPFLICHE LÖSUNG

Auch wenn ERA als Nullsummenspiel zwischen Kapital und Arbeit angelegt war: Es würde innerhalb der Belegschaften Gewinner und Verlierer geben. Manche Beschäftigte, im ERA-Jargon „Überschreiter“ genannt, waren gemäß der neuen Kriterien bislang zu hoch bewertet worden. Sie würden sich eine Herabstufung gefallen lassen müssen. In anderen Fällen war die Arbeit mehr wert als der bisherige Verdienst. Die Verschiebungen im Binnengefüge waren gewollt. „Entgeltsysteme begründen und legitimieren soziale Ungleichheit sowie die damit einhergehenden Status- und Wohlstandsunterschiede“, erklärt der Tübinger Industriesoziologe Reinhard Bahnmüller, der zusammen mit seinem Kollegen Werner Schmidt die ERA-Einführung wissenschaftlich begleitet hat.

Es ging nicht um weniger Ungleichheit, sondern um eine andere, gerechtere Ungleichheit. Bei Voith schien offensichtlich, dass ein Großteil der früheren Akkordarbeiter zu jenen zählen würde, die auf längere Sicht Geld verlieren. Das Unternehmen war 1996 aus dem Akkordlohn ausgestiegen. Der Betriebsrat hatte aber durchgesetzt, das frühere Lohnniveau für alle Akkordlöhner zu sichern. „Durch besonders geschicktes Betriebsrats-Agieren“, so Gerd Schaible, „kamen sogar neu Eingestellte, die nie im Akkord gearbeitet hatten, also ganz normale Fräser, Dreher oder Schweißer, in den Genuss dieser Lohnbestandteile.“ Eine Neubewertung ihrer Tätigkeit musste zwangsläufig zu einer niedrigeren Einstufung führen.

Das gleiche Schicksal drohte Mitarbeitern, deren Arbeit im Laufe der Jahre an Marktwert verloren hatte, ohne dass ihnen jemals etwas vom Lohn abgezogen worden wäre. Bei Voith zählten dazu vor allem IT-Mitarbeiter, die eine Zeit lang zu sehr hohen Gehältern eingestellt worden waren. „Anfangs hatten wir einen Traum“, erzählt Dieter Köhler, stellvertretender Betriebsratschef des Konzernbereichs Voith Turbo in Heidenheim. „Dass wir eine Lösung hinkriegen, bei der jeder Mitarbeiter sein Entgelt behält, auch wenn er nach ERA niedriger eingruppiert wird als vorher. Das ist uns tatsächlich gelungen.“

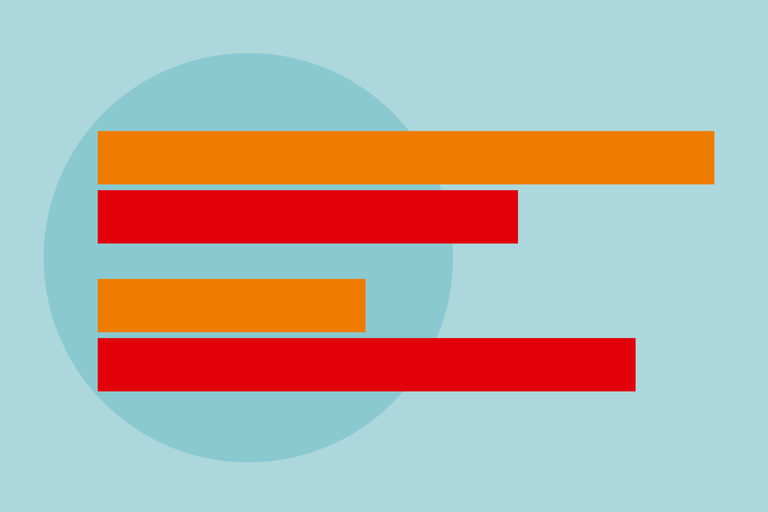

Ein Ergebnis, das man vorzeigen kann. Denn im Durchschnitt der baden-württembergischen Betriebe, haben Reinhard Bahnmüller und Werner Schmidt errechnet, „hatte das Abkommen mehr Verlierer als Gewinner zur Folge“. 59 Prozent der Beschäftigten waren Überschreiter. An den Montagebändern von Daimler und Porsche, den klassischen Nischen des Akkordlohns, überstieg der Überschreiteranteil teilweise die 70-Prozent-Marke. Auch Sekretärinnen, NC-Programmierer, technische Zeichner, Montierer, Schweißer und Bürohilfen wurden teils kräftig nach unten korrigiert. Aufgewertet wurden vor allem Facharbeiter in der Produktion, Entwicklungsingenieure, Konstrukteure, qualifizierte Techniker, Vorarbeiter, Meister und Schichtführer. Bei Voith profitierten – gegen den Trend – auch die bis dato tendenziell unterbezahlten Beschäftigten in kaufmännischen Berufen.

HARTE KONFLIKTE UM DEN WERT DER ARBEIT

Bei den Überschreitern verrechnete Voith den gemäß ERA-Bewertung nicht mehr zu rechtfertigenden Teil des Lohns nicht wie anderswo mit den Tariferhöhungen der nächsten Jahre. „80 Prozent der ehemaligen Akkordlöhner bei Voith sind solche Überschreiter“, sagt der Konzernbetriebsratvorsitzende Gerd Schaible. „Von denen hat keiner Geld verloren. Und alle kommen voll in den Genuss künftiger Tariferhöhungen.“ Doch das zu erreichen war ein zäher Kampf.

Anfangs lief bei Voith die ERA-Einführung zwischen Unternehmensführung und Betriebsrat recht kooperativ – bis die Personaler die ersten konkreten Arbeitsplatzbewertungen für Zerspaner und für die Montage vorlegten. Für den Betriebsrat war klar: Das Management, mutmaßlich munitioniert durch den Arbeitgeberverband Südwestmetall, versuchte, die Facharbeit zu entwerten und so die gesamte Entgeltsumme deutlich unter die Marke der Kostenneutralität zu drücken. Die Unternehmensleitung sah den Facharbeiter ab der Entgeltgruppe 5, wogegen der Betriebsrat sein Credo verkündete: „Keine Facharbeit unter Entgeltgruppe 7.“ Der Unterschied: fast 300 Euro brutto im Monat.

Schnell musste der Betriebsrat die Belegschaft gegen die Pläne des Konzernmanagements auf die Beine bringen. Abteilungsweise wurden die Mitarbeiter über die ERA-Tücken informiert, Hunderte durch eigens eingerichtete ERA-Sprechstunden geschleust. In Heidenheim gingen 500 Voith-Beschäftigte auf die Straße, und auch an den Standorten Ravensburg und Crailsheim gab es ERA-Aktionstage. Es brodelte bei Voith. Bei einem Thema wie ERA, sperrig und emotional, war die Versuchung groß, sich die persönliche Betroffenheit einzelner Mitarbeiter zunutze zu machen. Nach dem Motto: „Sepp, sie wollen dir 200 Euro wegnehmen.“ Der Voith-Betriebsrat entschied sich dagegen. „Uns hat geholfen, dass wir sagen konnten: ‚Der Voith versucht, euch Facharbeitern die Wertigkeit eurer Arbeit streitig zu machen. Nicht dir, Hans, und dir, Sepp, sondern euch allen.‘“ Nicht nur bei Voith tobte der Kampf um die Lufthoheit über die ERA-Auslegung. Landauf, landab kam es zu Demos und Arbeitsniederlegungen, orchestriert von zuweilen ungelenker Plakat-Lyrik: „Wird bei der ERA-Einführung beschissen, wird die Arbeit hingeschmissen.“

Eine neue Ungleichbehandlung hatten die ERA-Architekten von vornherein billigend in Kauf genommen: die der „Neuen“ gegenüber den „Alten“. Während der Besitzstand der Altbelegschaften oft vollständig abgesichert wurde, waren Einsteiger von den Bewertungskorrekturen voll betroffen. Das führte im Einzelfall zu Verdienstunterschieden von 15 Prozent und mehr. „Dass ein jüngerer, möglicherweise leistungsfähigerer Mitarbeiter nie mehr an das Entgelt des älteren Kollegen herankommt, der an der gleichen Maschine steht, war uns bewusst“, sagt Gerd Schaible. ERA-Forscher Bahnmüller sieht die Gefahr, „dass die Überwindung der Aufteilung in Arbeiter und Angestellte durch neue Segmentierungen erkauft wurde, die erheblich größere Entgeltungerechtigkeiten umschließen können“. Aber was wäre die Alternative gewesen? „Wir hätten bei den Überschreitern unter den Altbeschäftigten abschmelzen und ihnen die Entgeltanteile wegnehmen müssen, die ihnen möglicherweise nicht mehr zustehen“, sagt Gerd Schaible. Eine solche Strategie gegen die Interessen ihrer treuesten Gefolgschaft hätte für die IG Metall in einem Desaster geendet.

EINIGUNG MIT DEM BOSS, PRÜGEL VON BELEGSCHAFT

„Die Stimmung in vielen Betrieben war kritisch, das Ganze drohte zu kippen“, erinnert sich Reinhard Bahnmüller. Die Sozialpartnerschaft stand auf dem Spiel. Lang und zäh rang man auch bei Voith miteinander um jeden Arbeitsplatz, um jede Auf- und Abwertung. Wie viel mehr ist es wert, wenn der Mitarbeiter, der eine Maschine bedient, bei einem Problem nicht gleich zum Meister rennt, sondern erst mal selbst überlegt, was zu tun ist? Wie kommt der Arbeitgeber bloß dazu, den technischen Zeichner in der Entgeltgruppe 7 einzustufen und nicht in 8 oder 9? „So einen Schmalspur-Zeichner, wie Voith ihn beschreibt, gibt es doch bei uns gar nicht.“ Als Konzernleitung und Betriebsrat, IG Metall und Südwestmetall am 11. Mai 2008 morgens um halb acht die Unterschriften unter das Vertragswerk setzten, hatte die Arbeitnehmerseite sich auf ganzer Linie durchgesetzt. Vor allem eins hatte der Betriebsrat festgezurrt: Facharbeit beginnt bei Voith erst in Entgeltgruppe 7. Der Arbeitgeber wollte den Konflikt letztlich nicht eskalieren lassen. „Am Ende der Verhandlungen waren wir in einer Boomphase“, sagt Konzernbetriebsratschef Schaible. „Ein halbes Jahr später wäre das Ergebnis nicht mehr möglich gewesen.“ Stolz präsentierten die Betriebsräte das Erreichte – und bezogen statt Lob verbale Prügel.

„Von einer breiten Akzeptanz und einem positiven Votum kann derzeit nicht gesprochen werden“, hatte Reinhard Bahnmüller ein Jahr zuvor in einer ERA-Zwischenbilanz geschrieben. Eine Befragung in sechs Betrieben hatte ergeben, dass nur 19 Prozent der Beschäftigten ERA mit „gut“ oder „sehr gut“ bewerteten, 36 Prozent mit „teils, teils“ und 45 Prozent mit „schlecht“ oder „sehr schlecht“. Auch Gerd Schaible, oberster Betriebsrat bei Voith, würde sich bis heute „nicht trauen zu sagen, dass unsere Belegschaft das neue System gerechter findet als das alte“. Andererseits gab es bei Voith weniger als zehn Prozent Reklamationen gegen die Eingruppierungen. Anderswo waren 30 bis 50 Prozent keine Seltenheit.

ANERKENNUNG IST DIE ERSTE WÄHRUNG

Dass ERA bei den Überschreitern auf der Schulnotenskala eine halbe bis eine Note schlechter wegkommt als bei den Unterschreitern, verwundert nicht. Sie fühlen sich und ihre Arbeit entwertet. Schließlich markiert die Entgeltgruppe die Position des Beschäftigten im betrieblichen Statusgefüge. ERA hat sie – im Vergleich zu vorher und in der Betriebshierarchie – degradiert. Jeder Überschreiter weiß: Wenn er einmal aufhört, wird sein Nachfolger weniger verdienen – weil seine Arbeit den derzeitigen Lohn nicht wert ist. Doch auch bei den Unterschreitern, deren Arbeit künftig besser entlohnt wird, erhält ERA allenfalls mittelmäßige Noten. Walter Beraus, im Ländle der führende ERA-Stratege der IG Metall, weiß von einem 1200-Mann-Betrieb mit 250 Unterschreitern. „Denen wurde durch ERA attestiert, dass sie die ganzen Jahre um 500 bis 1000 Euro im Monat beschissen worden waren.“

Als die Forscher nachfragten, worin denn die „ungerechte Behandlung“ durch das neue System bestehe, rangierte der Kritikpunkt „geringe Wertschätzung der Arbeit“ weit vor „Absenkung des Verdienstes“ und „Verdienststeigerung ist zu gering“. Daraus kristallisierten sie ihre wohl wichtigste Erkenntnis: „Es geht nicht primär ums Geld, sondern um Anerkennung.“ „Wir haben gedacht, dass die Sache funktioniert, wenn das Geld stimmt“, sagt IG-Metaller Walter Beraus. Ein Irrtum. Auch die Soziologen Martin Kuhlmann und Werner Schmidt beurteilen die Wirkung von ERA nüchtern: „Weder begeisterten sich die Arbeiter über einen relativen Statusgewinn, noch trauerten ehemalige Angestellte wegen eines Verlusts an Distinktionschancen.“ Vielleicht, weil die Mitarbeiter begriffen haben, dass sich tradierte Statusunterschiede nicht über Nacht verflüchtigen. „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie diskutiert der Arbeitgeber wie eh und je an Angestelltenbeispielen, nie an Beispielen aus der Werkstatt“, sagt der Konzernbetriebsratsvorsitzende Schaible. Die längst überwunden gehoffte Zweiteilung offenbare sich auch des Mittags. „Da sitzen die einen immer noch in der Vesperbude neben den Maschinen beisammen“, sagt Schaible. „Und die anderen gehen in die Kantine oder zum Italiener.“

Text: Andreas Molitor, Journalist in Berlin / Foto: Thomas Kienzle