Arbeitszeit: Überlange Tage helfen niemandem

Aktuelle Regierungspläne würden Arbeitstage von über zwölf Stunden erlauben. Das hätte negative Folgen für Gesundheit und Vereinbarkeit – und würde die Wirtschaft nicht ankurbeln.

Die Menschen müssten „wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten“, meint Bundeskanzler Friedrich Merz. Im Koalitionsvertrag kündigt die Bundesregierung an, die Möglichkeit einer wöchentlichen statt einer täglichen Höchstarbeitszeit zu schaffen. Das würde erlauben, täglich über zwölf statt maximal zehn Stunden im Erwerbsjob zu arbeiten. Doch die von der Bundesregierung angeführten Ziele – wirtschaftliche Impulse, Interessen von Beschäftigten an Flexibilität und Erhalt des Arbeitsvolumens trotz demografischen Wandels – lassen sich so nicht erreichen, warnen die HSI-Fachleute Amélie Sutterer-Kipping und Laurens Brandt.

Denn erstens könnte eine weitgehende Lockerung der täglichen Arbeitszeit bestehende gesundheitliche Probleme in der Erwerbsbevölkerung verschärfen, was das Arbeitspotenzial schwächt statt stärkt. Zweitens würde sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter beeinträchtigen, was insbesondere die Teilnahme von Frauen am Erwerbsleben einschränkt, so Sutterer-Kipping und Brandt.

Newsletter abonnieren

Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!

Es wird so viel gearbeitet wie noch nie

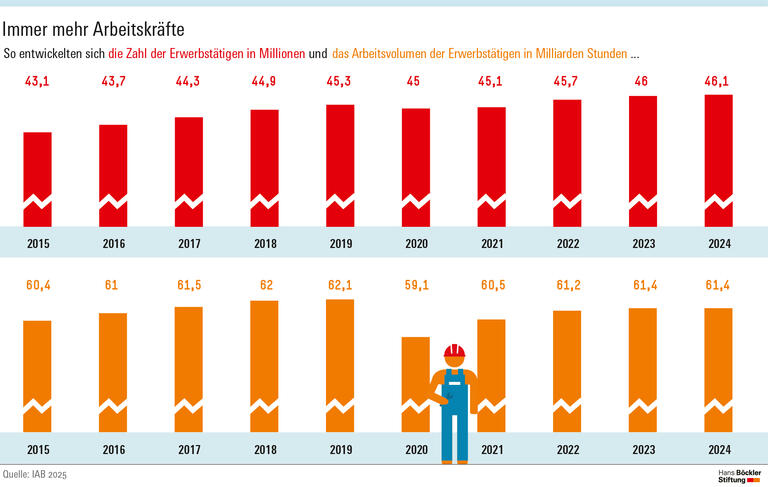

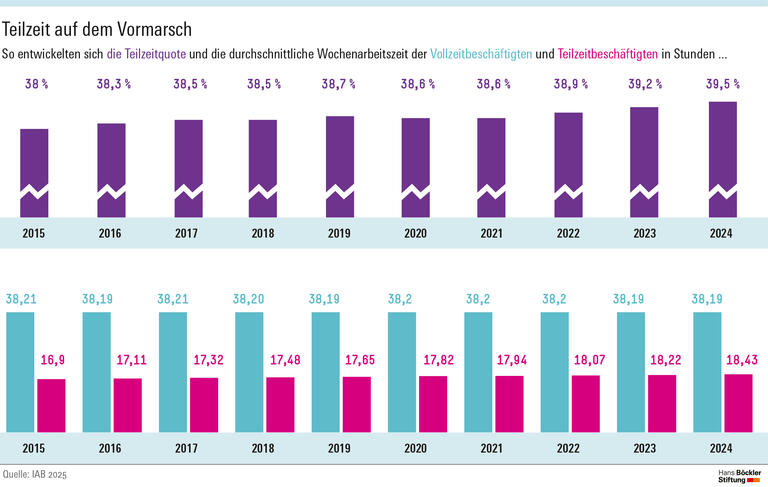

Im Jahr 2024 war die Zahl der Erwerbstätigen mit rund 46 Millionen Personen so hoch wie nie zuvor, das Arbeitsvolumen lag mit gut 61 Milliarden Stunden nah an den Rekordwerten der Vorjahre. Beide Entwicklungen sind wesentlich darauf zurückzuführen, dass heute mehr Frauen einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Die Erwerbsquote von Frauen ist zwischen 1991 und 2022 um 16 Prozentpunkte auf 73 Prozent gestiegen. „Die Entwicklung der Arbeitszeit zeigt, dass wir uns zunehmend weg vom traditionellen Alleinverdienermodell zu einem Zweiverdienerhaushalt hinbewegen“, schreiben die Forschenden. Weil Frauen besonders häufig in Teilzeit arbeiten, sinkt die durchschnittliche Arbeitszeit pro Person.

Die Flexibilität reicht aus

Den Unternehmen ermöglicht schon die geltende Rechtslage eine erhebliche Flexibilität, betonen die HSI-Fachleute. So kann die Arbeitszeit heute ohne Rechtfertigung auf bis zu zehn Stunden täglich ausgeweitet werden, wenn innerhalb von sechs Monaten ein Ausgleich erfolgt, also die durchschnittliche Arbeitszeit von acht Stunden werktäglich nicht überschritten wird. Darüber hinaus lässt das geltende Arbeitszeitgesetz zahlreiche Ausnahmen für verschiedene Branchen oder Tätigkeiten zu.

Gefährlich für die Gesundheit

Trotz aller bereits bestehenden Flexibilisierungsmöglichkeiten: Dass der Erwerbsarbeitstag im Prinzip nach acht Stunden enden soll, ist kein Zufall, sondern verdankt sich wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Gesundheitsschutz. Die Einführung einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit würde aber faktisch nach Abzug der Mindestruhezeit von elf Stunden und der entsprechenden Ruhepause von 45 Minuten eine tägliche Höchstarbeitszeit von zwölf Stunden und 15 Minuten ermöglichen. Eine Begrenzung der täglichen Arbeitszeit fände dann nur durch die Mindestruhezeiten und Ruhepausen statt.

Arbeitsmedizinisch sei längst erwiesen, so Sutterer-Kipping und Brandt, dass Arbeitszeiten von mehr als acht Stunden die Gesundheit gefährden. Langfristig kommt es häufiger zu stressbedingten Erkrankungen, sowohl zu psychischen Leiden wie vermehrtem Auftreten von Burnout und Erschöpfungszuständen als auch zu körperlichen Erkrankungen wie Schlaganfällen, Diabetes und einem erhöhten Krebsrisiko. Psychische Erkrankungen sind immer häufiger der Grund für Fehlzeiten und vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsleben. „Neben den fatalen Folgen für Arbeitnehmende stellt dies langfristig auch das Gesundheitssystem und Arbeitgebende vor enorme Herausforderungen“, betonen Sutterer-Kipping und Brandt. Zudem besteht arbeitsmedizinischen Studien zufolge auch ein Zusammenhang zwischen langen werktäglichen Arbeitszeiten und dem Unfallgeschehen am Arbeitsplatz. Das Unfallrisiko steigt ab der achten Arbeitsstunde exponentiell an, sodass Arbeitszeiten über zehn Stunden täglich als hoch riskant einzustufen sind. Nach einer Arbeitszeit von zwölf Stunden ist die Unfallrate bei der Arbeit oder bei der anschließenden Fahrt nach Hause im Vergleich zu einem achtstündigen Arbeitstag um das Zweifache erhöht.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie leidet

Ein weiteres gravierendes Problem: Durch die Einführung einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit werden Betreuungskonflikte nicht gelöst, sondern verschärft, so die Forschenden. „Die Vorhersehbarkeit und Planbarkeit von Arbeitszeiten stellen wichtige Schlüsselfaktoren für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar. Es droht der Effekt einer weiteren Verringerung der Erwerbsarbeit gerade bei Frauen.“ Das schwächt nicht nur das aktuelle Arbeitsangebot. Langfristig verhindert die ungleiche Teilhabe am Arbeitsmarkt die eigenständige Existenzsicherung, schmälert Aufstiegs- und Weiterbildungschancen und erhöht das Risiko für Altersarmut.

Was Beschäftigten hingegen wirklich helfen würde, Erwerbsarbeit und Sorgearbeit unter einen Hut zu bringen, sei mehr Arbeitszeitsouveränität, also Einflussnahme auf die Verteilung der Arbeitszeit. Im Koalitionsvertrag machen die Forschenden an diesem Punkt aber eine Leerstelle aus. Statt den Irrweg der Arbeitszeitverlängerung einzuschlagen, sollte sich die Bundesregierung lieber an Reformen der bislang letzten schwarz-roten Koalition orientieren. Mit der 2019 eingeführten Brückenteilzeit sei ein erster Schritt gemacht worden, um Frauen aus der „Teilzeitfalle“ zu befreien. Doch bisher gebe es noch zu viele Einschränkungen, die eine breite Anwendung dieses Gesetzes verhindern.

Amélie Sutterer-Kipping, Laurens Brandt: Wöchentliche Höchstarbeitszeit: Gefahr für Vereinbarkeit und Gesundheit, HBS-Kommentar, Juni 2025