Mythen der Sozialpolitik: Lange Arbeitszeiten sind kein Wohlstandsgarant

In einer Blog-Serie des WSI setzen sich Forschende mit Klischees in sozialpolitischen Debatten auseinander. Ein solches Klischee ist die Behauptung, in Deutschland werde zu wenig gearbeitet.

Tun die Menschen in Deutschland zu wenig? Müssten sie länger arbeiten und mit weniger Feiertagen auskommen, um ihren Wohlstand zu sichern? Solche Forderungen werden regelmäßig laut. Eike Windscheid-Profeta von der Hans-Böckler-Stiftung hat sich damit auseinandergesetzt. Er zeichnet ein differenziertes Bild der deutschen Arbeitswelt und kommt zu dem Ergebnis: „Längere Arbeitszeiten sind kein Wohlstandsgarant.“ Eine Ausweitung der zulässigen Arbeitszeiten oder die Abschaffung von Feiertagen sind wenig aussichtsreich, können aber beispielsweise Gesundheitsrisiken oder Vereinbarkeitsprobleme und damit den Fachkräftemangel verschärfen.

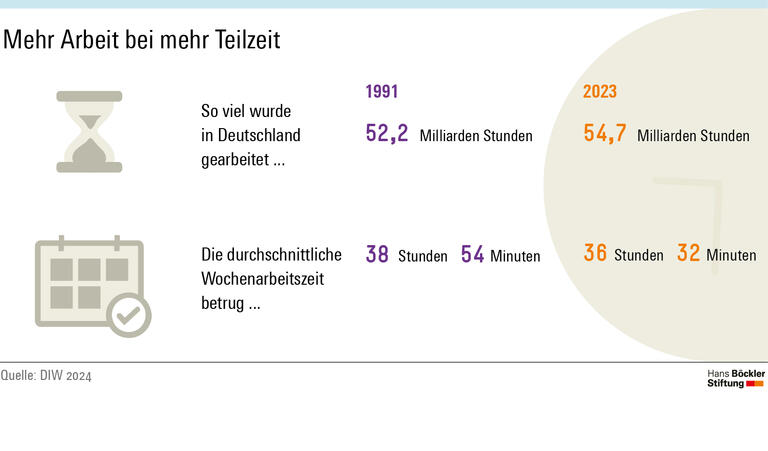

Zwei gegenläufige Trends bestimmen die Entwicklung der Arbeitsstunden in Deutschland. Einerseits sinkt der durchschnittliche individuelle Arbeitszeitumfang. Seit 1991 ging die durchschnittliche Wochenarbeitszeit nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung von knapp 39 auf gut 36,5 Stunden zurück. Andererseits ist das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen besonders seit Mitte der 2000er-Jahre deutlich angestiegen.

Newsletter abonnieren

Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!

Die Erklärung: Heute verteilt sich die Arbeit auf mehr Köpfe als in früheren Zeiten. Es gibt mehr Erwerbstätige – 45,6 Millionen im Januar 2025 –, von denen aber ein größerer Teil in Teilzeit arbeitet. Die Quote liegt bei 31 Prozent. Rund zwei Drittel aller Mütter haben Teilzeitjobs.

Gleichzeitig sind Überstunden, meistens unbezahlte, an der Tagesordnung: 44 Prozent der Beschäftigten arbeiten länger als vertraglich vereinbart, wie eine Analyse des DGB zeigt. Ein Zehntel der Vollzeitbeschäftigten kommt „auf mehr als 48 Stunden pro Woche und damit in einen gesundheitsgefährdenden Bereich“.

Auch Teilzeitbeschäftigte sind, wie Studien zeigen, oft an der Belastungsgrenze. Vielfach, zum Beispiel in der Pflege, ist der Job so anstrengend, dass eine Ausweitung der Arbeitszeiten für die Beschäftigten nicht infrage käme. In anderen Fällen sind es familiäre Verpflichtungen, die der Zeit für Erwerbsarbeit Grenzen setzen. Beides ist individuell auch deshalb problematisch, weil die sozialstaatliche Absicherung an den Verdienst und damit eng an die Arbeitszeit im Erwerbsjob geknüpft ist.

Aber wie sieht es gesamtwirtschaftlich aus? Verliert Deutschland nicht den Anschluss, wenn die Erwerbstätigen etwa in Polen oder Griechenland im Schnitt viel mehr Stunden im Jahr arbeiten als hierzulande? Der Forscher verweist darauf, dass lange Arbeitszeiten nicht gleichbedeutend mit großem Wohlstand sind. Denn ausschlaggebend für die Produktivität der Wirtschaft „ist mehr als eingebrachte Arbeitszeit vor allem eine gute Organisation von betrieblichen Arbeitssystemen, die sogenannte Unternehmensprozessoptimierung. Arbeitsstunden und Personaleinsatz bilden nur einen Teil dessen ab; andere wesentliche Faktoren sind etwa Entscheidungs-, Führungs- und Kommunikationsprozesse, Arbeitsvorbereitung und -durchführung, Aufgabenverteilung, technische Ausstattung, Ergonomie etc.“ Studien zeigen Windscheid-Profeta zufolge, dass der Output von Unternehmen bei kollektiver Arbeitszeitverkürzung – etwa dem Übergang zur Vier-Tage-Woche – meist stabil bleibt. Dagegen führen pauschale Ausweitungen von Arbeitszeiten nach arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen eher zu Produktivitätsverlusten, weil sich Fehler häufen und Gesundheits- und Unfallrisiken wachsen.

„Deutschland hat eine vergleichsweise hohe Produktivität und ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, nach den USA und China“, so der Experte. Eine Aufweichung der geltenden Arbeitszeitgrenzen würde die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft beeinträchtigen, zu einem flächendeckenden Fachkräftemangel führen, die Gesundheit der Beschäftigten massiv beeinträchtigen und Vereinbarkeitsprobleme verschärfen.

Eike Windscheid-Profeta: Arbeitsvolumen in Deutschland: (wieder) mehr und länger arbeiten für Wohlstand und Wohlfahrt?, WSI-Blog „Mythen der Sozialpolitik“