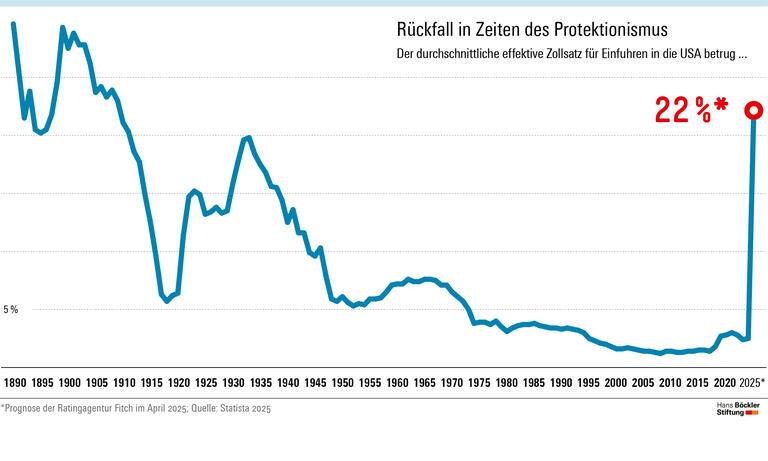

Wirtschaft: "Die USA verlieren mehr als Deutschland"

Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Trump sorgt für große Verunsicherung. Was auf Deutschland zukommen könnte und wie die EU und die neue Bundesregierung reagieren sollten, erklärt IMK-Direktor Sebastian Dullien im Interview.

Wie wirken sich die von US-Präsident Trump zunächst angekündigten und dann teilweise wieder ausgesetzten Zölle auf Wachstum und Arbeitsmarkt in Deutschland aus?

Sebastian Dullien: Zunächst einmal haben die Zollankündigungen sehr viel Unsicherheit geschaffen – auf dieser und der anderen Seite des Atlantiks. Diese Unsicherheit dürfte – unabhängig davon, was mit den Zöllen weiter passiert – dazu beitragen, dass sich Privathaushalte mit Ausgaben und Unternehmen mit Investitionen zunächst zurückhalten. Das an sich dämpft schon das Wachstum. Darüber hinaus ist entscheidend, wie es mit den Zöllen weitergeht. Unsere Simulationen zeigen, dass das aktuelle Niveau der Zölle, also von Anfang Mai 2025, Deutschland im kommenden Jahr einen halben Prozentpunkt Wachstum kosten könnte, mit entsprechenden Jobverlusten.

Was will Trump überhaupt erreichen? Schaden sich die USA nicht am meisten selbst?

Das Problem ist, dass niemand außer Trump genau weiß, was er erreichen will. Er hat selber verschiedene Motive genannt, etwa Einnahmen zu erzielen, Industrie in die USA zurückzuverlagern oder Druck auf Handelspartner für Verhandlungen zu schaffen. Das Problem ist, dass diese Ziele nicht miteinander kompatibel sind. Das Erzielen von Einnahmen funktioniert nur, wenn man die Zölle beibehält. Dann kann man aber nicht mit anderen Ländern über eine Rücknahme verhandeln. Tatsächlich sind die Folgen für die US-Wirtschaft absehbar schädlich. Die Preise werden steigen, die Konsumentinnen und Konsumenten ihre Ausgaben zurückfahren. Nach unseren Simulationen verlieren die USA tatsächlich mehr Wachstum als Deutschland oder die EU.

Newsletter abonnieren

Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!

Werden wegen der Zölle viele chinesische Waren statt in die USA auf die europäischen Märkte strömen? Was wären die Folgen?

Das kommt stark darauf an, um welche Produkte es geht. Wenn es um Güter geht, die bei uns kaum noch hergestellt werden, wie etwa Turnschuhe, dann profitieren die europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher, ohne dass es jemandem weh tun würde. Dann wird vor allem die Inflation gedrückt und die Kaufkraft steigt. Wenn es um Güter geht, bei denen die EU-Unternehmen in scharfem Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen stehen, wie bei E-Autos oder Stahl, dann könnte es bei uns zu Arbeitsplatzverlusten und Betriebsschließungen kommen.

Welches Gegenmittel haben die EU und Deutschland?

Grundsätzlich kann die EU Vergeltungszölle beschließen. Solange man diese Zölle auf ausgewählte Produkte begrenzt, die sich leicht ersetzen lassen, kann das ein guter Weg sein. Ein Beispiel hier ist amerikanischer Whiskey. Es tut niemandem weh, stattdessen irischen oder schottischen Whisky zu trinken. Breit angelegte Vergeltungszölle allerdings könnten auch europäische Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher treffen. Da ist es sinnvoller, sich darauf zu konzentrieren, die eigene Wirtschaft zu stärken, und sonst zu hoffen, dass Trump zurückrudert, wenn es für die USA zu schmerzhaft wird.

Was sind die dringlichsten wirtschafts- und industriepolitischen Schritte der neuen Bundesregierung?

Die Bundesregierung muss vor allem die versprochenen zusätzlichen öffentlichen Investitionen umsetzen. Diese Investitionen können zum einen die inländische Nachfrage stabilisieren in einem Moment, in dem die Exportnachfrage unsicherer wird. Zugleich können sie die Stimmung aufhellen, wenn die Unternehmen erkennen, dass absehbar die Standortbedingungen dank zuverlässiger Infrastruktur besser werden.

Reicht das aus, um die Auswirkungen des Zollstreits mit den USA und die schrumpfenden Marktanteile deutscher Unternehmen in China zu kompensieren?

Nein, die öffentlichen Investitionen allein werden nicht reichen. Gefragt ist auch eine koordinierte und gezielte Industriepolitik, in der wichtige Schlüsselbranchen identifiziert werden, die in einem zweiten Schritt mit genau abgestimmten Instrumenten gefördert werden. Eine solche Industriepolitik muss zudem auf europäischer Ebene organisiert werden, um zum einen den europäischen Binnenmarkt nicht zu beschädigen, zum anderen den Wettbewerbsdruck hochzuhalten.

Sind die zusätzlichen kreditfinanzierten Investitionen möglich, ohne gegen die Fiskalregeln der EU zu verstoßen? Wie kann ein Konflikt mit den EU-Vorgaben vermieden werden?

Es ist nicht ganz eindeutig, was mit den – erst im vergangenen Jahr reformierten – EU-Fiskalregeln für Deutschland tatsächlich möglich ist. Kern der Regeln ist eine Schuldentragfähigkeitsanalyse, ein sehr komplexes technisches Verfahren mit sehr vielen Annahmen. Wie wir in einem IMK-Policy Brief im Herbst 2024 gezeigt haben, gibt es mit den bisherigen Annahmen praktisch keinen Spielraum für zusätzliche Investitionen. Diese Annahmen sind aber zum Teil Ergebnis eines Verhandlungsprozesses zwischen den Mitgliedsländern und der EU-Kommission. Viel deutet daraufhin, dass ein Schrauben an den Annahmen allein nicht ausreichen wird, um die im Koalitionsvertrag dargelegten Investitionspläne tatsächlich auch umzusetzen. Um Planungssicherheit zu schaffen, wäre es deshalb besser, noch einmal die EU-Regeln zu reformieren. Der neue Kanzler Merz sollte das bald den europäischen Partnern vorschlagen.

Sebastian Dullien ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)