Ökonomie: Kampf um die Arbeitszeit

Über sechs Generationen sank die wöchentliche bezahlte Arbeitszeit in Deutschland um die Hälfte. Ein Erfolg, der erst durch die Industrialisierung und durch den energischen Druck der Gewerkschaften möglich wurde. Von Kay Meiners

Für Karl Marx war die Sache klar. Zeit – freie, verfügbare Zeit – war für ihn „Reichtum selbst“, ein Schatz, über den die Menschen von Natur aus verfügten. Doch in der Fabrik, die aus den Menschen Arbeiter machte, die um ihren Lohn schufteten, wurden sie um einen Teil ihres Reichtums betrogen. Denn die Fabrikbesitzer und Kapitalisten zwangen sie, über die für den Lebensunterhalt nötige Arbeitszeit hinaus noch Mehrarbeitszeit zu leisten – für den eigenen Müßiggang: „Weil Mehrarbeit auf der einen Seite geschaffen wird – wird Nichtarbeit und Überflussreichtum auf der anderen geschaffen.“

Unbarmherzig beschrieb der Ökonom Marx im „Kapital“, seinem Hauptwerk diesen Mechanismus, der alle bis dahin gewesenen Gesellschaften durchzog: „Nur die Form, worin diese Mehrarbeit dem unmittelbaren Produzenten, dem Arbeiter, abgepresst wird, unterscheidet die ökonomischen Gesellschaftsformationen, zum Beispiel die Gesellschaft der Sklaverei von der Lohnarbeit.“ Dieser Brandruf benannte nicht nur die ungleich verteilte Macht als Grundübel. Er setzte zugleich eine zentrale Forderung der Arbeiterbewegung. Teil des Kampfes um Anerkennung und Partizipation war es fortan, den Ausbeutern möglichst viel von der Mehrarbeitszeit wieder zu entreißen – für die eigene Freizeit, für Erholung von der Plackerei, für Gesundheit oder Bildung.

Den Zugriff des Unternehmens auf die Arbeitskraft des Menschen und auf seinen Reichtum an Zeit zu begrenzen ist daher von Anfang an eine ureigene Aufgabe der Gewerkschaften gewesen – vielleicht die wichtigste neben dem Aushandeln des Lohnes, der nach der Arbeitszeit bemessen wird. Die Fortschritte in der Produktivität, die durch die industrielle Revolution enorm stieg, boten dafür auch ein ökonomisches Argument. Mit der Hilfe Maschinen war es möglich, Wirtschaftsgüter in einem Bruchteil der ursprünglich dafür nötigen Zeit herzustellen.

Das richtige Maß

Allerdings profitierten die Arbeiter zunächst kaum von diesem enormen Fortschritt der Produktivität. Wöchentliche Arbeitszeiten von 70 oder 80 Stunden waren keine Ausnahme. Dabei hatte der britische Unternehmer und Sozialreformer Robert Owen schon im Jahr 1817 eine Zeitformel entwickelt, die eine ganz andere, menschenfreundliche Arbeitsgesellschaft skizzierte: einen Arbeitstag, der aus acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf und acht Stunden Freizeit und Erholung bestand. Diese Dreiteilung des Tages sollte eine Vision für die nachfolgenden Generationen werden.

Der Genfer Kongress der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA) unter Mitwirkung von Karl Marx und seinem Mitstreiter Friedrich Engels im Jahr 1866 erhob die Einführung des Achtstundentages zur allgemeinen Forderung. Drei Jahre später fand sie sich auch im Eisenacher Programm der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei wieder.

Doch zunächst blieb der Achtstundentag für die meisten Arbeiter unerreichbar. Als die Degussa in Frankfurt am Main im Jahr 1884 den Achtstundentag im Unternehmen einführte, war sie damit weltweit Vorreiter – und der Politik voraus.

Die Arbeitszeitformel, die Robert Owen, einst entwickelte, ist jetzt mehr als 200 Jahre alt und hat noch immer ihre Berechtigung – allerdings als Obergrenze. Sie lebt weiter in der Empfehlung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die seit 1979 lautet: Die reguläre Wochenarbeitszeit soll 40 Stunden nicht überschreiten. Das entspricht genau dem Achtstundentag, angewandt auf eine Fünftagewoche.

In Deutschland sorgte die Tarifpolitik der Gewerkschaften allerdings dafür, dass der ILOGrenzwert aus dem Jahr 1979 schon wenige Jahre nach seiner Verkündigung unterschritten werden konnte. Nachdem mit dem Slogan „Samstags gehört Vati mir!“ Ende der 50er-Jahre die Samstagsarbeit bereits zur Ausnahme geworden war, drückte vor allem der Kampf um die 35-Stunden-Woche die im Durchschnitt geleistete bezahlte Arbeitszeit unter die 40-Stunden- Grenze. Die hohe Arbeitslosigkeit der 1970er- Jahre war dafür ein Argument. 1984 streikte die IG Metall fast sieben Wochen lang für die 35-Stunden- Woche in der westdeutschen Metallindustrie und errang schließlich – gegen flexiblere Arbeitszeiten – eine Verkürzung auf 38,5 Stunden.

Die 40-Stunden-Mauer war durchbrochen, gegen alle Widerstände. Ein Jahrhundert früher, im Reichstarifvertrag für die Buchdrucker von 1873, dessen 150-jähriges Jubiläum gerade gefeiert wurde, hatte es noch geheißen: „Die tägliche Arbeitszeit ist eine zehnstündige, inclus. einer Viertelstunde Frühstück und einer Viertelstunde Vesper.“ Auch das war ein Wert, der deutlich unter den Spitzenarbeitszeiten dieser Epoche lag. Wenn man bedenkt, dass noch 1885 in einem Entwurf zum Arbeiterschutzgesetz von sozialdemokratischen Abgeordneten im Reichstag ein Zehnstundentag für Arbeiter über 16 Jahre gefordert wurde, sieht man dass die Tarifpolitik der Zeit um mindestens ein Jahrzehnt voraus war.

Freitags gehört Vati mir

Heute scheinen die Zeiten starrer Arbeitszeit- Arrangements, wie sie früher üblich waren, passé. Neue Gesetze, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen erlauben heute eine nie da gewesene Flexibilität, was die Länge und Lage der Arbeitszeiten angeht. Allerdings scheint es zugleich so, als ob das Homeoffice den lange überwunden geglaubten alten Graben zwischen Arbeitern und Angestellten wieder aufreisst. Seit der Coronakrise, die das Homeoffice beförderte wie nichts vorher, gibt es wieder zwei Gruppen von Beschäftigten: die Blue Collars, die Leute im Blaumann, deren Erscheinen am Arbeitsort unverzichtbar ist, und die White Collars, die Angestellten, die hauptsächlich am Rechner sitzen und einen Teil ihrer Arbeit von zu Hause oder jedem anderen Ort der Welt aus erledigen können. Heimarbeit erscheint als ein neues Statussymbol.

Diejenigen, deren Job sich nicht vom Homeoffice aus erledigen lässt, weil sie in der Produktion oder in der Pflege arbeiten, fordern jetzt erst recht mehr Freizeit. Es sind diese Blue Collars, die als Unterprivilegierte – unterstützt von den Gewerkschaften – in der Debatte um die weitere Entwicklung der Arbeitszeit den Takt vorgeben, wie schon öfter in der Geschichte. Sie fordern ein Wochenende ein, das den Freitag oder Montag so selbstverständlich einschließt wie heute den Samstag, nach dem Motto: Freitags gehört Vati mir! Jörg Hofmann, der Vorsitzende der IG Metall, brachte es kürzlich auf den Punkt: „Zuallererst brauchen wir die Viertagewoche für Berufe, in denen kein Homeoffice möglich ist.“ Und Christiane Benner, nominiert als zukünftige Vorsitzende, erklärte: „Wir haben in der Metallindustrie und im Stahl schon die 35-Stunden- Woche durchgesetzt; der Weg zur Viertagewoche mit 32 Stunden ist nicht mehr weit.“ Das hat das Potenzial für eine neue Arbeitszeit-Revolution. Doch für andere kommt die Debatte zur Unzeit. In keinem Land der OECD sind die Arbeitszeiten schon heute kürzer. Und angesichts der Frage, wie man in Zeiten hoher Inflation den Lohnausgleich für eine Verkürzung der Arbeitszeit auf vier Tage pro Woche stemmen soll, scheinen die Gewerkschaften untereinander noch uneins. Auch volkswirtschaftlich gibt es Fragezeichen: Was wären die Folgen einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung? Wie verändern sich die Lohnstückkosten, das Arbeitsangebot und schließlich die Steuereinnahmen?

Pilotprojekt mit Tücken

Dennoch ist das Interesse groß. Im Februar machte die Evaluation eines Projektes mit 61 freiwillig teilnehmenden Unternehmen die Runde, mit dem Segen der Universität Cambridge und des Boston College. Schöne Zahlen über den sechs Monate dauernden Modellversuch mit vollem Lohnausgleich wurden vermeldet: 39 Prozent der Beschäftigten waren weniger gestresst, und 71 Prozent zeigten ein niedrigeres Burn-out-Level. Angstzustände, Müdigkeit und Schlafprobleme gingen zurück, die Gesundheit besserte sich. „Von den 61 teilnehmenden Unternehmen wollen 56 die Viertagewoche fortsetzen. Denn auch der Umsatz sei gleich geblieben. Im Versuchsdesign aber finden sich allerdings butterweiche Klauseln, die wohl in keinem Tarifvertrag Bestand hätten: „Um (…) teilzunehmen, mussten sich die Unternehmen nicht auf eine bestimmte Art der Arbeitszeitverkürzung oder der Viertagewoche festlegen. Sie konnten teilnehmen, solange sie das Entgelt zu 100 Prozent weiterzahlten und den Beschäftigten eine ‚signifikante‘ Arbeitszeitverkürzung gewährten.“ Offensichtlich wurde die Arbeitszeit gar nicht konsequent um einen Tag verkürzt – mit allen Gefahren für eine Arbeitsverdichtung, die sich vielleicht nach sechs Monaten noch gar nicht offenbarten. Trotz solcher Pferdefüße gaben immerhin 15 Prozent der Beschäftigten sie seien grundsätzlich nicht mehr bereit, zur Fünftagewoche zu wechseln – egal für welchen Lohn.

Mehr vom Leben

WÖCHENTLICHE ARBEITSZEIT IN DER INDUSTRIE IN STUNDEN, DEUTSCHLAND, 1871 - 2023

1871 – 1918 Schon beim Kaiser wird es besser

Zu Beginn der Industrialisierung versuchen die

Fabrikanten, ihre Maschinen rund um die Uhr laufen zu lassen. Doch in der Mitte des 19. Jahrhunderts zeigt sich, dass die Menschen das nicht aushalten. Etwa ab 1871 kehrt sich der Trend um. Eine Ausnahme ist der Erste Weltkrieg. Die Überzeugung, dass im Krieg mehr gearbeitet werden muss, teilt auch die Arbeiterbewegung – und schließt einen „Burgfrieden“ mit den Arbeitgebern.

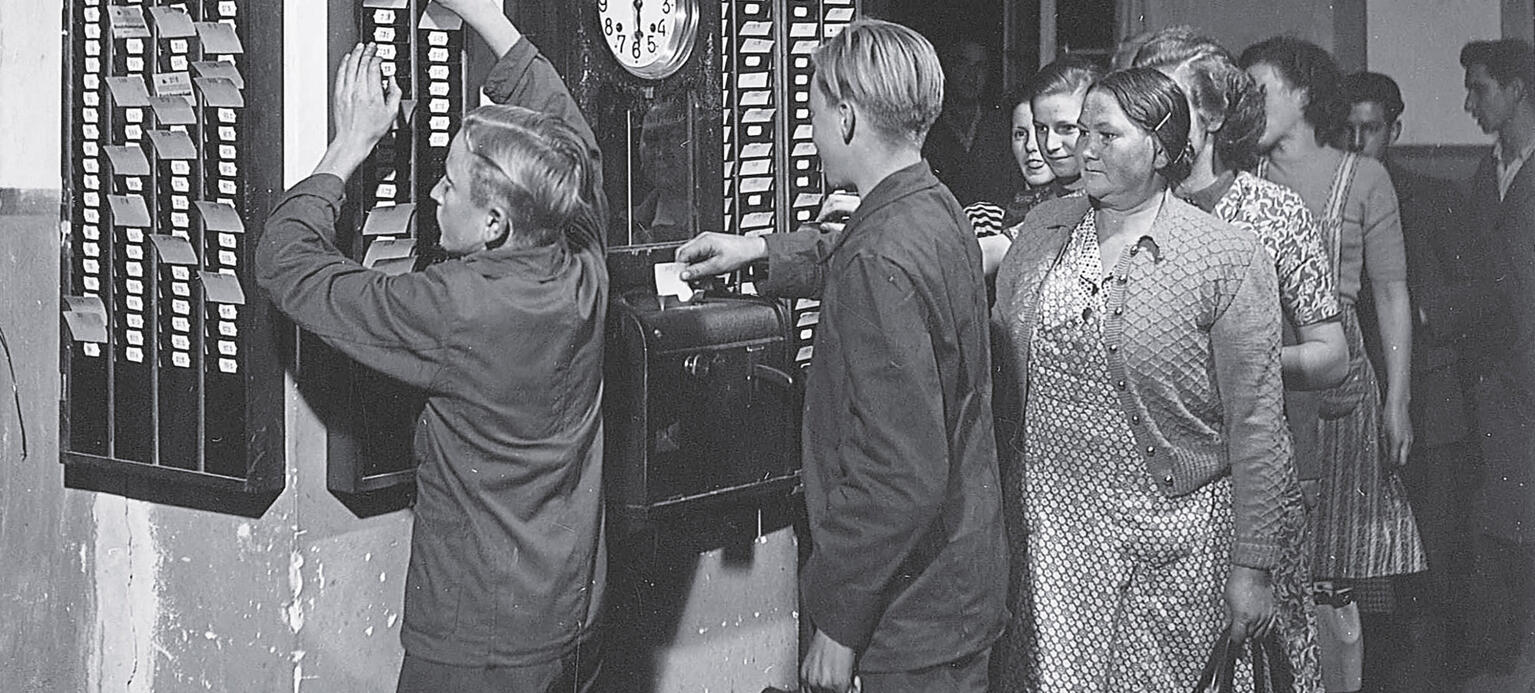

1919 – 1932 Weimar bringt Chaos und Fortschritt zugleich

Der Erste Weltkrieg endet mit einer Kapitulation Deutschlands. Dafür werden in der Revolution alte Forderungen der Gewerkschaften erfüllt. Ab 1919 wird die Arbeitszeit auf acht Stunden pro Tag begrenzt – bei vollem Lohnausgleich. Doch die Entwicklung hin zu kürzeren Arbeitszeiten in der Republik hat eine Schattenseite. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, der Sozialstaat kaum entwickelt. Viele Menschen leben in bitterer Armut.

1933 – 1945 Schuften für die Kriegspolitik der Nazis

„Wir bleiben Kameraden” lautet ein Slogan auf Nazi-Plakaten, die einen Ingenieur und einen Arbeiter zeigen – sie beschwören den Frontgeist des Ersten Weltkrieges, um einen neuen Krieg vorzubereiten. Die Aufrüstungspolitik schafft zwar Beschäftigung, doch bleiben die Löhne niedrig. Das Regime nimmt den Menschen die Freiheit und unterbindet jede echte Interessenvertretung. Kriegsbedingt steigen die Arbeitszeiten steil an – bis die Wirtschaft kollabiert.

1946 – 1949 Der Wiederaufbau macht Arbeit

Nach den enormen Zerstörungen wird jede Hand für den Wiederaufbau gebraucht. Nicht Arbeit ist Mangelware, sondern Arbeitskräfte und Kapital. Die Verbesserung der Versorgungslage und die Wiederherstellung der eigenen Arbeitsfähigkeit haben Priorität auch für die Gewerkschaften. Die stark ansteigenden Arbeitszeiten geraten ein wenig aus dem Blick.

1950 – 1989 Die alte Bundesrepublik

Erträgliche Arbeitszeiten und materieller Wohlstand sind die Basis der modernen Konsumgesellschaft, zu der sich Deutschland nach 1950 entwickelt. Der Kampf um kürzere Arbeitszeiten nimmt an Fahrt auf. Während der 1950er-Jahre gelingt es den Gewerkschaften, die bis dahin übliche Samstagsarbeit überall dort abzuschaffen, wo sie nicht zwingend erforderlich ist. Der Düsseldorfer Gewerkschaftstag der IG Metall 1977 erhebt die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche.