Volkswirtschaft: Feiertage abschaffen bringt nichts

Dass die Wirtschaft stärker wächst, wenn gesetzliche Feiertage wegfallen, lässt sich empirisch nicht belegen.

Mehr arbeiten, weniger Freizeit – und schon geht es ökonomisch wieder aufwärts. So stellen sich das manche Wirtschaftsverbände vor. Sie fordern, den einen oder anderen gesetzlichen Feiertag abzuschaffen. Doch wie so oft ist auch diese vermeintlich einfache Lösung keine. Wie eine Analyse des IMK zeigt, gibt es keine empirischen Belege dafür, dass die Streichung eines Feiertags die Wirtschaftsleistung ankurbelt. Die Forschenden haben konkrete Fälle untersucht, in denen in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren arbeitsfreie Feiertage gestrichen oder neu eingeführt wurden. In gut der Hälfte der Fälle entwickelte sich die Wirtschaft in jenen Bundesländern, in denen arbeitsfreie Feiertage beibehalten oder neu hinzugekommen waren, sogar besser. „Die Gleichung ‚Wenn Feiertage wegfallen, steigt das Wachstum‘ geht offensichtlich nicht auf. Denn sie ist zu simpel und wird einer modernen Arbeitsgesellschaft nicht gerecht – so wie viele aktuelle Ideen zur Arbeitszeitverlängerung“, sagt Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des IMK. „Die Forderung nach einem solchen Schritt zur Wachstumsförderung ist deshalb nicht zielführend.“

Die These, dass die Streichung eines Feiertags der Wirtschaft nutzt, wird üblicherweise damit begründet, dass in Monaten mit besonders vielen Feiertagen – oder wenigen Arbeitstagen – weniger produziert wird als in anderen Monaten. So kalkuliert das arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft etwa mit einer zusätzlichen Wirtschaftsleistung von 5 bis 8,6 Milliarden Euro pro gestrichenem Feiertag, was etwa 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht.

Newsletter abonnieren

Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!

Kein Schaden für die Wirtschaft

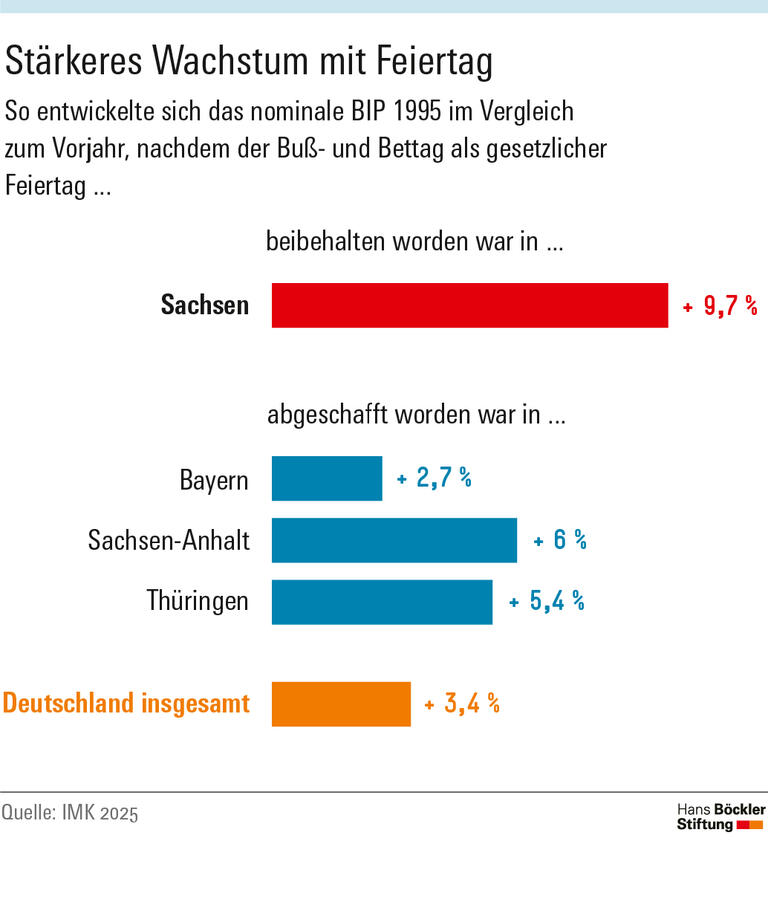

Betrachtet man reale Fälle, in denen sich die Zahl der Feiertage verändert hat, sieht das Bild anders aus. Das IMK hat mehrere solcher „Realexperimente“ seit 1990 untersucht: In manchen Bundesländern wurden gesetzliche Feiertage gestrichen oder neu eingeführt, in anderen nicht. Dazu zählt die Abschaffung des Buß- und Bettages in allen Bundesländern außer Sachsen ab dem Jahr 1995. Wenn es stimmt, dass weniger Feiertage mehr Wirtschaftsleistung bedeuten, dann müsste man dort ein niedrigeres BIP als in den anderen Ländern sehen. Tatsächlich hat sich die sächsische Wirtschaft im Jahr 1995 stärker entwickelt als in Deutschland insgesamt. Während die Wirtschaftsleistung im Bundesschnitt nominal um 3,4 Prozent wuchs, waren es im ostdeutschen Freistaat 9,7 Prozent. Dabei berücksichtigen die Forschenden, dass Mitte der 1990er-Jahre der Aufholprozess in Ostdeutschland noch lief. Es ist also plausibel, dass die sächsische Wirtschaft deutlich schneller wuchs als die Gesamtwirtschaft Deutschlands. Ein Vergleich mit den angrenzenden ostdeutschen Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt jedoch, dass das nominale BIP in Sachsen auch gegenüber diesen erheblich stärker zunahm, obwohl in beiden Bundesländern der Buß- und Bettag als Feiertag abgeschafft wurde.

Auch die einmalige Ausdehnung des Reformationstages auf alle Bundesländer im Jahr 2017 erlaubt keine simplen Rückschlüsse. Anlässlich des 500. Jahrestags der Reformation wurde der 31. Oktober in ganz Deutschland als gesetzlicher Feiertag begangen. In den ostdeutschen Bundesländern, in denen der Reformationstag bereits zuvor ein gesetzlicher Feiertag gewesen war, fiel das nominale Wachstum in diesem Jahr zwar tatsächlich um 0,2 Prozentpunkte stärker aus als in den Ländern, in denen der Reformationstag nur einmalig arbeitsfrei war. Allerdings zeigte der Wegfall des Feiertags im Folgejahr in den betroffenen Bundesländern keinen positiven Effekt. In Westdeutschland entwickelte sich das Wirtschaftswachstum in den Bundesländern, in denen der 31. Oktober wieder ein Arbeitstag war, im Jahr 2018 sogar um 0,2 Prozentpunkte schwächer als in den Bundesländern, die den Feiertag dauerhaft beibehalten hatten.

Dass ein zusätzlicher Feiertag dem Wirtschaftswachstum nicht automatisch schadet, zeigte sich auch, nachdem der Internationale Frauentag 2019 in Berlin zum gesetzlichen Feiertag gemacht worden war: In der Hauptstadt wuchs das nominale BIP in jenem Jahr sogar um zwei Prozentpunkte stärker als im Bundesdurchschnitt. Beim Internationalen Frauentag in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2023 war das Ergebnis aufgrund von Sonderfaktoren wenig aussagekräftig. Lediglich in Thüringen, wo der Weltkindertag 2019 als gesetzlicher Feiertag eingeführt wurde, war ein negativer Effekt erkennbar. Hier fiel das Wachstum um 0,4 Prozentpunkte niedriger aus als im Bundesdurchschnitt.

Sinkt die Produktivität durch weniger Feiertage?

In einer modernen Volkswirtschaft planen Unternehmen die Abarbeitung ihrer Aufträge in der Regel so, dass sie nicht an Feiertagen stattfindet, da dann Zuschläge gezahlt werden müssen. Ob tatsächlich mehr produziert würde, wenn Feiertage wegfielen, oder ob die Produktion nur anders verteilt würde, ist unklar. Laut IMK spricht jedoch viel dafür, dass – auch in Zeiten des vielerorts beklagten Fachkräftemangels – die Nachfragesituation der bestimmende und begrenzende Faktor für die Produktion ist. Wenn es an Aufträgen mangelt, ist für die Unternehmen nichts damit gewonnen, wenn ihre Beschäftigten einen freien Tag weniger haben.

Hinzu kommt, dass die gesamtwirtschaftliche Produktion nicht nur von der geleisteten Zahl der Arbeitsstunden abhängt, sondern auch Produktivität und Innovation eine wichtige Rolle spielen. „Denkbar ist, dass die Beobachtung fehlender positiver Wachstumseffekte bei einer geringeren Zahl an Feiertagen darauf zurückgeht, dass die geringere Erholungszeit die Produktivität senkt”, schreiben Dullien, Stein und Herzog-Stein. Es sei auch möglich, dass Erwerbstätige, die sich durch ihre Arbeit und andere Verpflichtungen in Familie oder Haushalt stark belastet fühlen, als Reaktion auf die Streichung eines Feiertags zumindest mittel- und langfristig ihr Arbeitsangebot an anderer Stelle zurückfahren, etwa durch die Verringerung der Arbeitszeit in Teilzeitstellen oder die Aufgabe eines zusätzlichen Minijobs.

Sebastian Dullien, Alexander Herzog-Stein, Ulrike Stein: Abschaffung von Feiertagen als „Wachstumsbooster“, IMK Kommentar Nr. 14, Juni 2025