Wirtschaftspolitik: Im Würgegriff der schwarzen Null

Die Konjunkturpakete zur Bewältigung der Finanzkrise sind vergessen und die Angebotspolitik ist zurück. Sie nützt am ehesten den Wirtschaftseliten.

Wann schaffen Unternehmen Arbeitsplätze: Wenn sie kaufkräftige Kundschaft wittern oder wenn die Regierung verspricht, sich weniger in die Wirtschaft einzumischen und sparsam zu haushalten? In der Bundesrepublik dominiert der Glaube an den zurückhaltenden Staat seit beinahe vier Jahrzehnten. Nur nach dem weltweiten Finanzcrash im Jahr 2008 sprang die Regierung über ihren Schatten und setzte öffentliche Mittel ein, um die Nachfrage zu stützen – mit Erfolg. Inzwischen ist jedoch klar: Das war nicht der Auftakt zu einem wirtschaftspolitischen Richtungswechsel, sondern eine historische Ausnahme. Heute gilt wieder die Angebotslehre – der zufolge knappes Geld, ein sparsamer Staat und Deregulierung für Wachstum und Beschäftigung sorgen. Und an ihr soll nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa genesen. Das wird allerdings kaum funktionieren, so der Berliner Wirtschafts- und Politikprofessor Herrmann Adam. Denn überzeugende empirische Belege für die Wirksamkeit der Sparpolitik existieren ebenso wenig wie Beweise für die angebliche Unwirksamkeit nachfrageseitiger Politik.

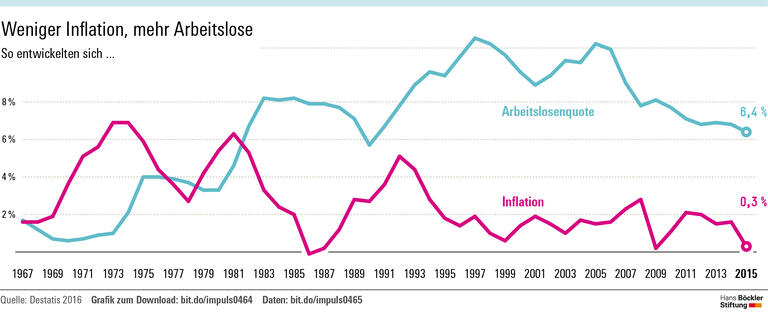

Niedrige Inflation = viele Jobs?

Angebotsorientierte Ökonomen sind davon überzeugt, dass weniger Inflation dem Arbeitsmarkt nützt. Die Erfahrung spricht Adam zufolge allerdings keineswegs dafür, stabile Preise an die erste Stelle des wirtschaftspolitischen Zielkatalogs zu setzen. In der Bundesrepublik sei in den vergangenen Jahrzehnten „genau der entgegengesetzte Verlauf“ zu beobachten gewesen: Seit Anfang der 1980er-Jahre ging die Inflation im Trend zurück, während die Arbeitslosigkeit stieg. Als die Inflationsrate in den Jahren 1973 und 1974 den Höchststand von sieben Prozent erreichte, waren ein bis zwei Prozent der Erwerbspersonen ohne Job; 1986 und 1987, als die Preise gar nicht mehr stiegen, waren dagegen acht Prozent arbeitslos.

Trifft Inflation besonders die kleinen Leute?

Dass gerade Lohnbezieher, Rentner und Kleinsparer unter Preissteigerungen zu leiden haben, ist ein häufig genanntes Argument. Es soll die Priorität der Inflationsbekämpfung sozial untermauern. Aber trifft es auch zu? Der Wissenschaftler bezweifelt dies. In den Jahren der Vollbeschäftigung sind die realen Einkommen von Beschäftigten und Rentnern – trotz relativ hoher Preissteigerungen – stärker gestiegen als in der folgenden Phase mit weniger Inflation. Auch die Sparer fuhren nicht schlecht. Abgesehen von der jüngsten Vergangenheit lag die Rendite von Staatsanleihen immer über der Inflationsrate.

Tatsächlich stand hinter der stets beschworenen Inflationsgefahr ein politisches Ziel, so Adam: „Es ging darum, die Inflationsphobie der Deutschen zu nutzen, um damit die Lohnforderungen der Gewerkschaften zu diskreditieren und ihre Umverteilungsansprüche abzuwehren.“ Festgeschrieben ist die Fixierung auf stabile Preise in den Statuten der Europäischen Zentralbank, die sich nicht um den Beschäftigungsstand, sondern nur um die Inflation sorgen soll.

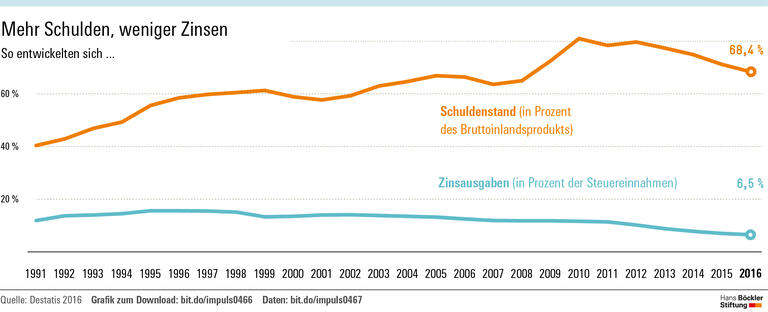

Ist die Staatsverschuldung schuld?

Als der Slogan „weniger Inflation, mehr Jobs“ mangels empirischer Bestätigung im Lauf der 1980er-Jahre immer mehr an Überzeugungskraft einbüßte, „schwenkte die angebotsorientierte Argumentation um“, schreibt Adam. Fortan verlegte man sich darauf, die Staatsverschuldung für die Massenarbeitslosigkeit verantwortlich zu machen. Dazu diente die Crowding-out-Hypothese, die unterstellt, dass der Staat am Kapitalmarkt Mittel abschöpft, die der privaten Wirtschaft dann für Investitionen und Arbeitsplätze fehlen. Dem liegen jedoch einfache Denkfehler zugrunde, wie der Wissenschaftler erläutert: Erstens gibt es kein feststehendes gesamtwirtschaftliches Kreditangebot, das zwischen Staat und Privaten aufgeteilt werden muss. Und zweitens werde vergessen, dass vom Staat aufgenommene Kredite in Form von Gehältern oder Aufträgen an Unternehmen sofort wieder in die Wirtschaft zurückfließen. „Träfe das Crowding-out-Argument zu, müssten die Finanzmärkte heute vollkommen ausgetrocknet sein und die Zinsen astronomische Höhen erreicht haben“, schreibt Adam und stellt fest, dass genau das Gegenteil der Fall ist.

Hohe Schulden = weniger Wachstum?

Die bekannten Ökonomen Kenneth Rogoff und Carmen Reinhard meinten vor einigen Jahren in einer groß angelegten Studie herausgefunden zu haben: Eine Staatsschuldenquote von mehr als 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erweist sich als Wachstumsbremse. Allerdings stellte sich bald heraus, dass sich bei den Berechnungen ein Fehler eingeschlichen hatte. In der korrigierten Fassung waren die Ergebnisse weit weniger eindeutig. Außerdem bleibt eine grundsätzliche Frage unbeantwortet, wie Adam betont: Hemmen Staatsschulden das Wachstum oder funktioniert es andersherum? Einiges spricht nach Ansicht des Wissenschaftlers für die umgekehrte Variante: Schwaches Wachstum lässt die Schuldenquote schneller steigen.

Gelegentlich wird die öffentliche Kreditaufnahme kritisiert, weil sie kommende Generationen in unzulässiger Weise belaste. Dem widersprechen aber selbst die mehrheitlich orthodoxen Ökonomen im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Denn die Erträge öffentlicher Investitionen fallen in der Zukunft an. Daher ist es auch legitim, die künftigen Nutznießer an der Finanzierung zu beteiligen.

Ein weiteres Argument der Schulden-Gegner lautet: Die Regierung verliert ihre Handlungsfähigkeit, weil ein allzu großer Teil des Staatshaushalts für Zinsen aufgewendet werden muss. Dem hält Adam entgegen, dass der Staat heute einen geringeren Teil seiner Einnahmen für den Schuldendienst ausgibt als fünfzehn Jahre zuvor – trotz erheblich gestiegener Schuldenquote. Tatsächlich hänge der finanzielle Spielraum der Regierung mehr von der Zinspolitik der Notenbank ab als von der Verschuldungsquote.

Die „schwarze Null“, folgert der Forscher, sei „kein politisches Ziel, das sich aus ökonomischen Zwängen ergibt“, sondern sei lediglich dem Streben nach einem „schlanken Staat“ geschuldet.

Sind Konjunkturprogramme wirkungslos?

Strohfeuer – mit diesem Etikett tun Angebotsökonomen nachfrageseitige Politik gern ab. Eine gewisse Berechtigung attestiert Wirtschaftsprofessor Adam diesem Vorwurf mit Blick auf die zwar zahlreichen, aber unterdimensionierten Konjunkturprogramme der frühen 1970er-Jahre, „deren Wirkung nicht nachhaltig war“. Das 1977 beschlossene Zukunftsinvestitionsprogramm habe ökonomischen Analysen zufolge dagegen Arbeitsplätze in erheblicher Größenordnung geschaffen. Den Verlust von 1,2 Millionen Stellen in den Jahren 1974 bis 1976 konnte es bis 1980 beinahe ausgleichen. Ebenso erfolgreich seien die Konjunkturpakete von 2008 und 2009 gewesen. Nur mit ihrer Hilfe kam Deutschland vergleichsweise glimpflich durch die Krise.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine frühere Kritik an Maßnahmen zur Stützung der Nachfrage und seine regelmäßig an krisengeschüttelte Länder gerichtete Empfehlung strikter Sparpolitik inzwischen zurückgenommen. Das deutsche Finanzministerium bleibt jedoch bei seiner Linie und hält die neueren IWF-Studien zu dieser Frage für „wenig plausibel“.

Aber warum, fragt Adam, halten Politiker und Ökonomen so hartnäckig am angebotsorientierten Dogma fest? Eine mögliche Antwort hat der polnische Ökonom Michał Kalecki bereits in den 1940er-Jahren gegeben: Jede Wirtschaftspolitik dient bestimmten ökonomischen Interessen. Eine Politik, die zur Vollbeschäftigung führt, würde die gesellschaftlichen Machtverhältnisse verschieben. Arbeitnehmer und Gewerkschaften würden wieder in eine bessere Verhandlungsposition geraten. „Es scheint“, mutmaßt Adam, „als ob manche die Wiederkehr gesellschaftlicher Machtverhältnisse der 1960er- und 1970er-Jahre fürchten und rechtzeitig gegensteuern wollen“.

Eine solche Haltung unterstellt der Forscher keineswegs allen Ökonomen hierzulande. Er vermutet sogar, dass die meisten Wirtschaftsprofessoren in Deutschland undogmatischer denken und lehren, als es den Anschein hat. Dass kritische Stimmen kaum zu vernehmen seien, könnte vielmehr an einer Art „Schweigespirale“ liegen: Wer fürchten muss, wegen seiner Meinung sofort ins Abseits gestellt zu werden, äußere sich öffentlich gar nicht mehr.

Herrmann Adam: Von der Inflationsphobie bis zur „schwarzen Null“, Wirtschaftsdienst 7/2016