Armut: Die Zahlen lügen nicht

Die Aussagekraft von Armutsstatistiken wird immer wieder angezweifelt. Doch ein großer Teil der Kritik ist unberechtigt.

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Mehrheit der Deutschen weniger zum Überleben als die Hartz-IV-Bezieher von heute. Trotz erheblich gewachsenen Wohlstands sagen Sozialforscher nun, es gebe einen anhaltenden Trend zu mehr Armut – kann das stimmen? Oder werden die aktuellen Armutsstatistiken nach mehr oder weniger willkürlichen Kriterien erhoben? Nein, erklärt die Verteilungsforscherin Irene Becker. Denn das von Statistikern verwendete Konzept der relativen Armut fußt auf den in der Verfassung festgeschriebenen Grundrechten und europäischen Übereinkünften. Die Kritiker bemühten hingegen „nebulöse Vorstellungen von absoluter Armut mit Gefahren für das physische Überleben“. Dies sei aber weder ein besonders konkretes Konzept noch ein passender Ansatz für entwickelte Länder.

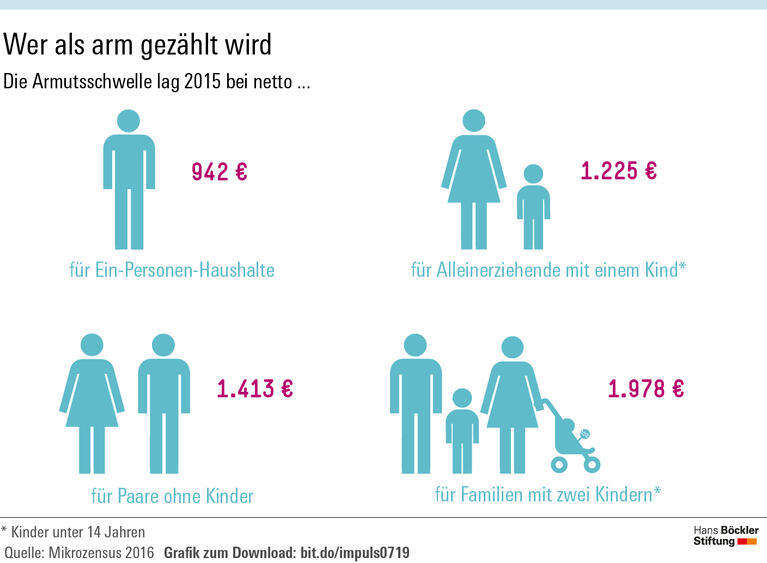

Das Grundgesetz fordert ein „menschenwürdiges Existenzminimum“ ein. Damit ist mehr gemeint als der bloße Schutz vor Hunger und Kälte, wie das Bundesverfassungsgericht ausgeführt hat, „denn der Mensch als Person existiert notwendig in sozialen Bezügen“. Wer über so geringe Mittel verfügt, dass er „von der allgemeinen Lebensweise“ im jeweiligen Land ausgeschlossen bleibt, ist arm – so hat es der EU-Ministerrat in den 1980er-Jahren beschlossen. Gesellschaftliche Teilhabe ist zwar nicht nur eine Frage des Einkommens, dieser Faktor hat jedoch „entscheidenden Einfluss“, stellt Becker fest. Plausibilitätsüberlegungen und – nicht vermeidbare – normative Setzungen hätten schließlich zu der weitgehend anerkannten Armutsschwelle von 60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Nettoeinkommens geführt, von der die meisten Wissenschaftler und Statistiken ausgehen.

Absolute Armut ist nicht leichter zu bestimmen als relative

Ohne solche normativen Setzungen sei aber nicht einmal die Bestimmung einer absoluten physischen Armutsschwelle möglich, betont die Forscherin. Das beginnt bei den einfachsten Fragen: Hat jemand bereits genug zum Leben, wenn er oder sie nicht akut unter Hunger leidet, oder erst, wenn das Geld für eine halbwegs gesunde und ausgewogene Ernährung reicht? Ab welcher Raumtemperatur und Ausstattung mit Kleidung kann man sagen, die Menschen müssten im Winter nicht frieren? Gehören hinreichende Mittel für Dienstbekleidung und die Fahrt zum Arbeitsplatz zu den Minimalbedürfnissen Erwerbstätiger?

Die Nachkriegszeit ist kein geeigneter Maßstab

Was Armut bedeutet, lässt sich eben nicht unabhängig von Raum, Zeit und übriger Gesellschaft bestimmen. Daher sei es auch nicht sinnvoll, die reale Situation in Deutschland mit der Nachkriegszeit oder den Verhältnissen in Entwicklungsländern zu vergleichen, sagt Becker. Schließlich käme auch niemand auf die Idee, die aktuellen Feinstaub-Grenzwerte mit dem Argument infrage zu stellen, die Trümmerfrauen seien doch einer viel höheren Belastung ausgesetzt gewesen. Ebenso wenig Substanz hätten Versuche, das Konzept der relativen Armut durch „fiktive Szenarien“ ad absurdum zu führen. Dennoch geschehe dies häufig, etwa wenn darauf verwiesen wird, dass die Armutsquote unverändert bleibe, falls sich die Einkommen aller Bundesbürger verdoppeln. „Sozialwissenschaftliche Messkonzepte und Indikatoren“ würden jedoch „nicht für Gedankenspiele, sondern für konkrete Gesellschaften entwickelt“, hält Becker dem entgegen. Das konstruierte Szenario sei vollkommen unrealistisch. Einkommen entwickeln sich nicht in solchen Sprüngen. Auch die Armutsschwelle, die im Beispiel auf den doppelten Betrag angestiegen wäre, verändert sich in Wirklichkeit nur in kleinen Schritten. Preisbereinigt stieg sie im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends praktisch gar nicht.

Arm oder nur armutsgefährdet?

Kritiker halten der Armutsforschung häufig vor, sie neige dazu, die Armut zu überzeichnen. Schließlich gebe es durchaus Menschen, die trotz geringen Einkommens ein erfülltes Leben führen oder nur phasenweise mit wenig Geld auskommen müssen, zum Beispiel Studierende. Solchen Bedenken sei es geschuldet, so Becker, dass heute oft nicht mehr von Armut, sondern nur noch von „Armutsgefährdung“ gesprochen wird. Natürlich lasse sich an Einzelfällen immer wieder zeigen, dass geringes Einkommen nicht automatisch gesellschaftliche Ausgrenzung bedeutet, erklärt die Wissenschaftlerin. Allerdings sei der umgekehrte Fall nicht seltener: Wer zwar ein Einkommen über der Armutsschwelle bezieht, aber beispielsweise für Schuldentilgung oder teure Medikamenten so viel ausgeben muss, dass kaum etwas übrigbleibt, wird nicht gezählt. In der Statistik dürften sich „Unschärfen nach oben und unten ungefähr ausgleichen“.

Arme und „wirklich Arme“

Gelegentlich werde die statistisch gemessene Armut bagatellisiert, indem den Armen die „wirklich Armen“ gegenübergestellt würden, so Becker. Dann werden etwa illegale Einwanderer als die „echten“ Problemgruppen identifiziert. Solche „Ad-hoc-Einstufungen ausgewählter Personengruppen“ könnten aber kein sozialwissenschaftliches Beobachtungskonzept ersetzen, warnt die Forscherin. Zudem berge dieses Argumentationsmuster sozialen Sprengstoff: Die in relativer Armut lebenden Gruppen könnten sich „von der Politik vernachlässigt sehen und dies den ,wirklich Armen‘ anlasten.“

Keine Statistik ist perfekt

Gibt es an den gebräuchlichen Methoden zur Armutsmessung also gar nichts zu beanstanden? Die Wissenschaftlerin zählt einige Punkte auf, die verbesserungswürdig sind. So wären mehr Daten zur Berechnung regionaler Armutsquoten wünschenswert. Schließlich unterscheiden sich Lebenshaltungskosten und Lebensgewohnheiten zwischen München und Schwerin erheblich. Allerdings fehle es an regionalen Preis- und Konsumindizes, die eine entsprechend differenzierte Betrachtung ermöglichen würden. Zudem könnte das derzeit gängige Verfahren zur Gewichtung der Einkommen nach dem Bedarf der Personen, die davon leben müssen, überarbeitet werden. Es führe möglicherweise zu einer Unterschätzung der Familienarmut. Das mittlere Einkommen (Median) habe als Bezugspunkt für die Bestimmung der Armutsgrenze zwar viele Vorteile, dennoch dürfe man auch das deutlich höher liegende Durchschnittseinkommen (arithmetisches Mittel) nicht aus den Augen verlieren. Weiterhin reiche es nicht, die Personen mit Einkommen unter der Armutsschwelle zu zählen, man müsse zusätzlich schauen, wie weit sie unter der Grenze liegen. Generell, so Becker, ergebe sich ein hinreichendes Bild erst aus der Kombination verschiedener Indikatoren, wobei auch gängige ergänzende Kennzahlen zu Bildung und Gesundheit überwiegend an einem relativen Konzept orientiert seien.

Irene Becker: Kritik am Konzept relativer Armut – berechtigt oder irreführend?, WSI-Mitteilungen 2/2017