Biografien: Denk ich an Deutschland...

Aus zwei deutschen Staaten in Ost und West, die unterschiedlicher kaum sein konnten, wurde vor 30 Jahren wieder ein Land – schnell und unerwartet. Wir erzählen sechs ganz persönliche Einheitsgeschichten.

Ilko-Sascha Kowalczuk hat sich als Historiker und Publizist immer wieder mit der DDR auseinandergesetzt. Er ist Altstipendiat der Hans-Böckler-Stiftung.

Als die Einheit kam, war ich 23 Jahre jung. Ich war skeptisch. Die Revolution hatte ich als Akt der Selbstbefreiung erlebt. Die Einheit gehörte nicht zur Agenda – dachte ich, ja, ich dachte nicht mal an sie. Dann war sie da – und alle meine Träume und die der meisten meiner Freunde platzten nicht wie Seifenblasen. Sie gingen in Erfüllung: Meinungs-, Presse-, Rede-, Religions-, Reise- und Versammlungsfreiheit, prall gefüllte Zeitungskioske, Bücher- und Schallplattenläden. Und doch träumte ich von einer neuen deutschen demokratischen Republik in einem Europa ohne Grenzen. Für mich war alles neu, im Ganzen aber blieb alles beim Alten, zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen änderte sich zunächst gar nichts.

Die Uneinheitlichkeit der Einheit machte mir zu schaffen. Wir hatten die erste erfolgreiche Revolution in Deutschland hinter uns gebracht. Nun aber stand Anpassung an Bewährtes, Bestehendes im Raum. Das überraschte nicht nur mich. Das neue Koordinatensystem kam über mich. Das Erste, was mir in Westberlin auffiel, war eine Versorgungsmentalität, die ich aus dem Osten kannte. Ich staunte, auch darüber, wie wenig Freiheit oft von in Freiheit Lebenden wertgeschätzt, ja, sogar verächtlich gemacht wurde. Satte, die an jedem Fünf-Gänge-Menü im Drei-Sterne-Restaurant etwas zu bemängeln haben. Das Zweite, was mir auffiel: dass niemand wovon auch immer in dieser satten Gesellschaft überrascht werden konnte. Sie kannten alles, wussten alles, waren überall, so nahm ich es wahr.

„Nach der Revolution dachte ich gar nicht an die Einheit.“

ILKO-SASCHA KOWALCZUK

Ich fing an, meine Vorurteile zu pflegen. Und sie gleich auch wieder abzubauen. Denn so sehr ich mich ärgerte über Vorurteile, so sehr hegte ich meine eigenen. Noch 1990 begann ich, in Kommissionen und Zusammenhängen zu arbeiten, in denen Menschen aus Ost und West zusammenarbeiteten.

Je intensiver die Zusammenarbeit wurde, je mehr schliffen sich die Vorurteile ab. Nach einigen Monaten waren sie verschwunden, mein Ost-West-Denken verschwand. Aber es ist nicht generell weg, wie wir alle wissen. Es hat sich in den letzten Jahren sogar wieder verstärkt. Für mich wird das Jahr für Jahr, auch im Jubiläumsjahr, auch an einem anderen Punkt sichtbar: Wie begehen wir den Mauerfall? Für mich und viele meiner Freunde ist die selbst gemachte Revolution mit den neuen Bürgerbewegungen und mit der großen Demonstration am 9. Oktober 1989 der symbolische Ausdruck der Revolution. In der Öffentlichkeit hingegen werden überwiegend der Mauerfall am 9. November und der Vollzug der staatlichen Einheit am 3. Oktober gefeiert. Warum? Weil nun erst die meisten, vor allem im Westen, mitbekamen, was lief, und weil es der Tag ist, an dem die westliche Politik die Hoheit zurückerlangte. Man hätte auch den 17. Juni nehmen können. Aber vielleicht ist der 3. Oktober doch der Einheitstag, der zu unserer Gesellschaft am besten passt.

Den Corona-Sommer habe ich überwiegend auf meiner Datscha vor den Toren Berlins verbracht. Ein Bungalow im Brandenburger Kiefernwald, nur über den holperigen Sandweg erreichbar, das war immer ein Traum meiner DDR-Kindheit. Als ich mit meiner Frau vor neun Jahren die Datscha erwarb, konnte ich mein Glück nicht fassen. Unsere Vorbesitzer hatten den Bungalow zu DDR-Zeiten mühsam in Eigenleistung aufgebaut. Meine Frau stammt aus Hessen und wuchs dort in einem großen Haus mit einem verwilderten Garten auf, ich in einer 60-Quadratmeter kleinen Mietwohnung. Gegensätzlicher kann Herkunft kaum sein. Unter hohen Kiefern genießen wir auf unserer Datscha die Sommertage am See, die Pilzwanderungen im Herbst. Und die Kinder flitzen über die Sandwege rüber zu den Nachbarn.

„Ich bin froh, dass unser Kampf für Demokratie erfolgreich war.“

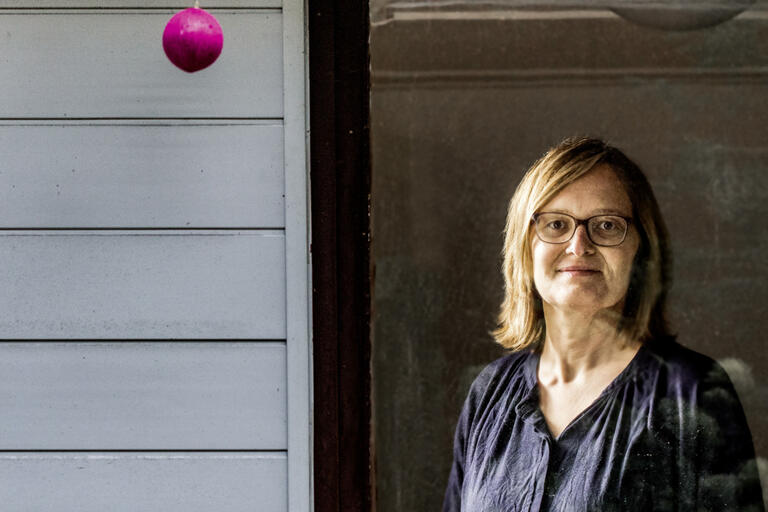

KATHRIN MAHLER WALTHER

Die Eltern der Nachbarskinder sind inzwischen unsere Freunde geworden. Wo kamen sie noch mal her? Irgendwo aus dem Westen. Abends sitzen wir oft zusammen am Feuer. Wir reden über Corona-Leugner, die mit Nazis gemeinsame Sache machen, über die Wahlen in den USA, die Proteste in Belarus, über nervige Geschlechterstereotypen. Die Kinder fragen nach und kriegen gleich politische Bildung mit. Wie wäre das zu DDR-Zeiten gewesen? Als man immer aufpassen musste, was man sagt. Als man nicht einfach den Kindern die eigene Weltsicht vermitteln konnte. Ich habe großen Respekt vor Eltern, die diese Zerreißprobe damals bewältigen mussten.

Ich bin froh, dass unser Kampf für Demokratie erfolgreich war. Was nicht heißt, dass nicht vieles im Argen liegt, etwa die rechtsextreme Gefahr noch immer unterschätzt wird und die soziale Ungleichheit wächst. Doch wir haben jetzt 30 Jahre in einer stabilen Demokratie gelebt. 1990, erschien mir die deutsche Einheit nicht erstrebenswert. Lange sah ich das als einen Misserfolg der ostdeutschen Demokratiebewegung. Inzwischen bin ich milder. Wir hätten es allein nicht besser hingekriegt.

Als ich geboren wurde, war Deutschland schon wieder vereint. Die ersten Berührungspunkte mit dem Osten waren Familienmitglieder, die in der DDR aufgewachsen sind. Auch auf Autofahrten nach Berlin, als wir an dem alten Grenzübergang vorbeigefahren sind, habe ich viele Geschichten gehört. Erst als in meinem Freundeskreis auch Leute aus dem Osten dazukamen und wir gemeinsam in Leipzig oder Chemnitz Wochenenden verbracht haben, wurden die Geschichten, die ich als Kind gehört habe, greifbar. Durch die vielen Freundschaften, quer durch das ganze Land verteilt, gibt es für mich keine bewusste Trennung zwischen den zwei ehemaligen deutschen Staaten. Ich erlebe eine gemeinsame Gesellschaft.

„Meine Freunde im Osten können kein so politisch offenes Leben führen, weil Rechte sie bedrohen.“

JOSHUA KENSY

Aber es gibt auch Unterschiede. Ich sehe, dass viele meiner Freunde, die im Osten leben, kein so politisch offenes Leben führen können. Für sie ist es nicht so normal, am Abend in einem politischen T-Shirt aus dem Club nach Hause zu gehen, ohne dass sie durch Rechtsextreme oder Rechtspopulisten beobachtet und bedroht werden. Damit wir Rechten keinen Millimeter Platz geben, ist eine umfangreiche Aufarbeitung der Geschichte unabdingbar. Was mir im Kopf ist, wenn ich an die DDR und die Teilung Deutschlands denke? Es sind hauptsächlich die negativen Erinnerungen an die SED-Diktatur und die Planwirtschaft im Kopf geblieben. Was häufig unerwähnt bleibt, ist, dass die sozialistische Idee ursprünglich eine humanere Welt wollte. Ich finde, man muss sich auch mit diesem Aspekt auseinandersetzen, um die Geschichte zu verstehen.

Ich denke, dass es für die meisten meiner Generation keinen Unterschied macht, ob jemand, den sie beruflich oder privat neu kennenlernen, im Osten oder im Westen geboren ist. Für mich ist das jedenfalls so. In meinen Augen ist entscheidend, ob jemand ein anständiger Mensch ist, nicht ob er in Sachsen oder im Rheinland geboren wurde.

„Ich wünsche mir ein bisschen von dem Zusammenhalt, den es im Osten noch gibt.“

KERSTIN MEINDL

In meinem persönlichen Umfeld nehme ich allenfalls in Nuancen Unterschiede wahr. Was mir als Gewerkschafterin immer wieder auffällt, ist das hohe Maß an Loyalität und Solidarität im Osten. Ich wünsche mir, von dieser Solidarität hätten wir im Westen etwas mehr. Das wäre gerade jetzt wichtig, in Zeiten von Corona, wo es in unserer Region viele Betriebe hart trifft und wir überall die Brände löschen müssen. Es vergeht keine Woche ohne Ankündigung von Entlassungen oder Umstrukturierungen. Zum Thema Solidarität gehört für mich aber auch, dass ich es völlig unverständlich finde, dass die Beschäftigten im Osten 30 Jahre nach der Einheit immer noch länger arbeiten müssen und weniger verdienen als ihre Kollegen im Westen.

Ich bin ein Kind des alten Westdeutschlands. Als die Mauer fiel, war ich 13. Die Bilder dieser dramatischen Monate haben sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt. Jeden Abend saßen wir zu Hause vor dem Fernseher. Die Montagsdemonstrationen, die Szenen vor der Prager Botschaft, die Massenflucht über Ungarn, der Abend, als die Mauer fiel – was für eine irre Zeit das war.

Im Herbst 1989 stand für uns die Erlangung der Demokratie in der DDR an erster Stelle. Die frühen Rufe nach „Deutschland, einig Vaterland“, insbesondere nach dem 9. November, dem Tag des Mauerfalls, erschienen mir damals als friedensgefährdend, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Sowjetunion uns einfach ziehen lassen würde. Obwohl ich von Kindheit an die Wiedervereinigung herbeigesehnt hatte, nachdem mein nächstälterer Bruder mit 14 Jahren von unseren Eltern als „Bildungsflüchtling“ zur Schule nach Westberlin geschickt worden war, war ich nun besorgt um den friedlichen Fortgang unserer demokratischen Revolution.

„Seit meiner Kindheit habe ich die Einheit herbeigesehnt.“

FRIEDEMANN EHRIG

Nach der Währungsunion und der staatlichen Vereinigung im Jahr 1990 wurden die Unterschiede zwischen beiden Teilen Deutschlands erst richtig deutlich. In meinem Betrieb, den Stickstoffwerken Piesteritz, der die Chance zur Privatisierung hatte, mussten wir veraltete Produktionslinien aufgeben und eine Entwicklung von 40 Jahren in vier Jahren nachholen, um wettbewerbsfähig zu werden. Insgesamt blieben in der chemischen Industrie Ostdeutschlands etwa zehn Prozent der Arbeitsplätze erhalten.

Wenn ich durch die östlichen Bundesländer fahre, sehe ich überall, wie historische Bauten und Städte wieder erstrahlen. Als Nachkriegskind erlebte ich nur, wie bröckelnde Substanz vernutzt wurde. Die Kinder, die in den 90er Jahren oder später aufgewachsen sind, erleben, wie alte Schönheit wiederhergestellt oder neu gebaut wird. Ohne politisch beeinflusst zu werden, können sie als Jugendliche eine Ausbildung machen, die ihren Wünschen entspricht. Unsere Enkel wachsen in eine neue Selbstverständlichkeit hinein. Sie erleben ein demokratisches Bildungswesen und Teilhabe ihrer Eltern in der Kommunalpolitik. Für diese Generation wird die Region ihrer Kindheit und Deutschland als Sprachraum Heimat sein, aber ihr Denken wird hoffentlich europäisch und weltbürgerlich sein. So, wie die soziale Einheit in Deutschland nicht innerhalb einer Generation erreicht worden ist, so wird diese Einheit auch für Europa noch Zeit brauchen, aber die Dringlichkeit dieses Weges wird immer deutlicher, damit sich ein geeintes Europa den globalen Herausforderungen stellen kann. In diesem Sinne war die Einheit Deutschlands ein notwendiger Zwischenschritt.

Zur Zeit der Wiedervereinigung war ich 13, 14 Jahre alt, Schülerin an einer Aachener Gesamtschule und verortete mich bei der progressiven Linken. Ich war in der Anti-Nazi-Bewegung und ging gegen den Golfkrieg auf die Straße. Mitbestimmung und Gewerkschaften waren für mich und meine Mitstreiter feste Größen, darüber musste man gar nicht groß nachdenken. Das Thema soziale Sicherheit war – trotz Kohl – im Wesentlichen ausbuchstabiert. Für mich war es undenkbar, dass ein Angriff auf soziale und ökonomische Gerechtigkeit überhaupt noch mal eine Chance haben würde. Das Scheitern der DDR und mit ihm der vermeintlich unumstößliche Sieg des Kapitalismus gab dem Neoliberalismus einen Auftrieb, mit dem wohl auch bei den Gewerkschaften niemand gerechnet hatte. Mit dem sozioökonomischen Backlash plagen wir uns heute noch herum.

„Nach 1989 erhielt der Neoliberalismus Auftrieb. Trotzdem lebe ich lieber heute.“

KATHARINA WESENICK

Manche der Altvorderen im Haupt- und Ehrenamt in den DGB-Gewerkschaften haben lange gebraucht, diese Machtverschiebungen strategisch nachzuvollziehen und zu erkennen, dass es bei progressiver Gewerkschaftsarbeit längst nicht mehr in erster Linie darum geht, was für ehrenwerte politische Positionen in der Mitgliederzeitung stehen, sondern um kollektive Handlungsfähigkeit als Organisation. Trotzdem: Ich lebe lieber in der Gesellschaft von heute als in der von damals. Die sozialen Bewegungen der letzten 40 Jahre haben ein historisch nie gekanntes Ausmaß an Pluralität und Freiheit erreicht.