Gesundheitspolitik: Pauschale: Viel Aufwand, Nutzen fraglich

Wenn eine Kopfpauschale eingeführt würde, müssten viele Arbeitnehmer mehr für ihre Krankenversicherung zahlen. Ein Sozialausgleich über Steuern wäre teuer: Allein die nötige neue Bürokratie würde mindestens 250 Millionen Euro im Jahr kosten.

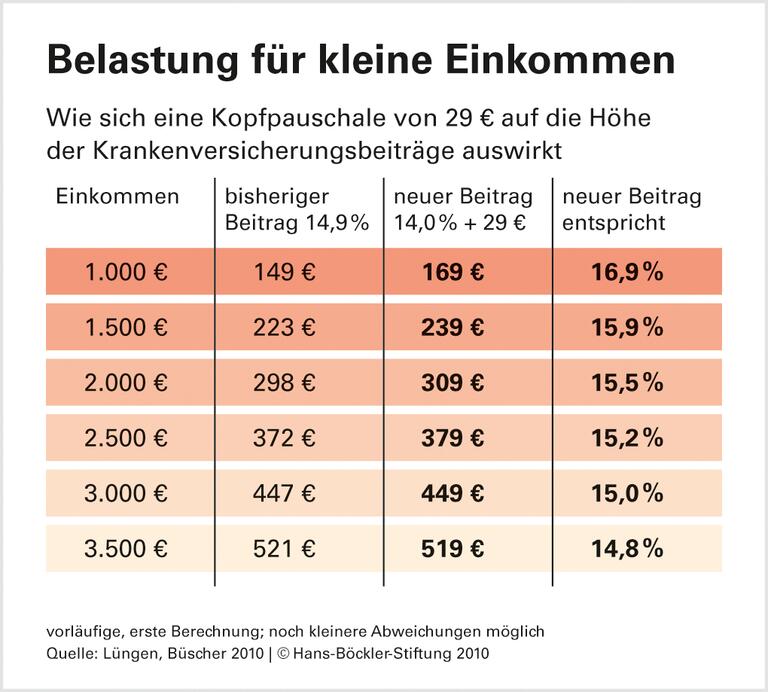

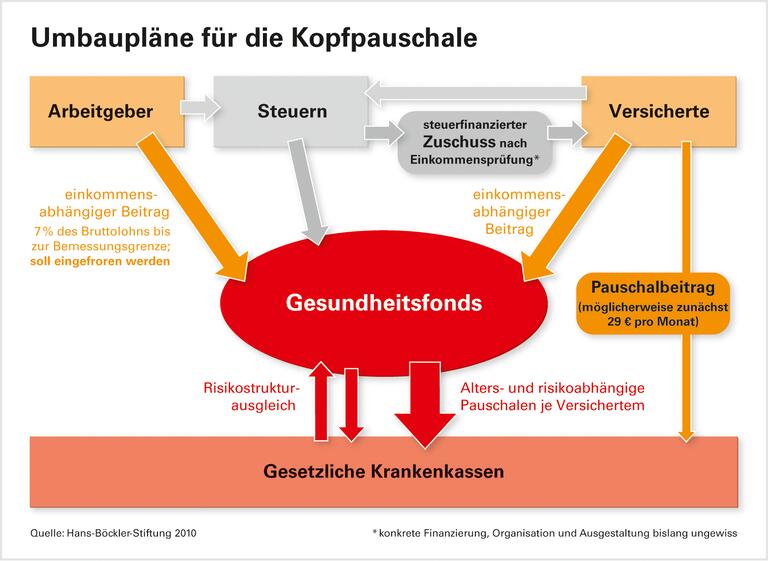

"In überschaubaren Schritten", so will die Bundesregierung eine Pauschalprämie in der Krankenversicherung einführen. Wie groß der erste Schritt ausfällt, dafür gibt es bislang nur Anhaltspunkte: Im März war von 29 Euro pro Monat als "Einstiegspauschale" die Rede. Neue Berechnungen des Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie (IGKE) der Universität zu Köln zeigen: Schon diese "kleine" Kopfpauschale würde Menschen mit geringerem und mittlerem Einkommen deutlich stärker belasten - auch wenn im Gegenzug der Arbeitnehmer-Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent des Lohnes entfiele. Für Versicherte, die 1.000 Euro brutto im Monat verdienen, steige der Gesamtbeitrag zur Krankenversicherung beispielsweise um 20 Euro. Das entspricht rechnerisch einer Erhöhung des Beitragssatzes von heute 14,9 auf 16,9 Prozent, kalkuliert IGKE-Direktor Markus Lüngen. Erst ab einem Monatsbrutto um die 3.500 Euro brächte die Kopfpauschale eine finanzielle Entlastung, die mit steigendem Einkommen bis zur Bemessungsgrenze wächst.

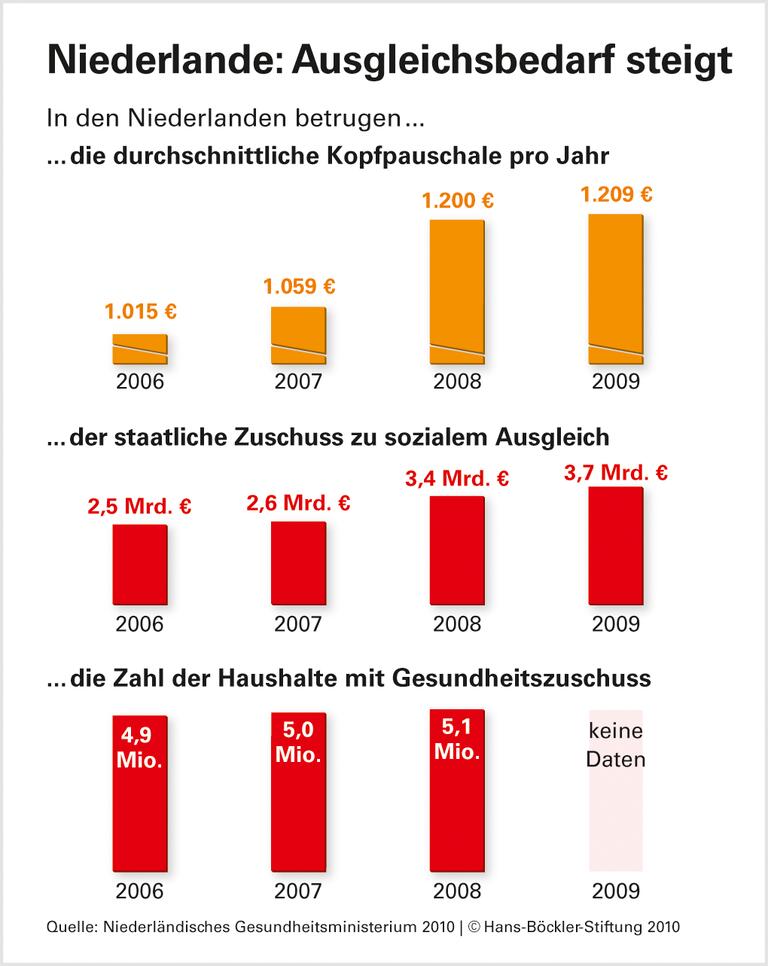

Schleichender Systemwechsel. Und auf die Dauer würde es wohl nicht beim ersten Schritt bleiben. "Auch die kleine Pauschale wird schnell groß", erläutern Stefan Greß und Simone Leiber ein Ergebnis der Forschung zu Kopfpauschalen in den Niederlanden und der Schweiz.* Der Gesundheitsökonom an der Hochschule Fulda und die Gesundheitsexpertin des WSI skizzieren einen "schleichenden Systemwechsel": Wenn die Bundesregierung ihre Absicht umsetzen würde, die Beiträge der Arbeitgeber zur Krankenversicherung einzufrieren, müsste der Anteil der Arbeitnehmer steigen, um die Kosten des medizinischen Fortschritts und der demografischen Entwicklung zu tragen. Es liegt nahe, dass dazu die Pauschale erhöht würde. Und zwar in deutlich spürbaren Schritten, rechnen Greß und Leiber vor: Mit jeder Milliarde Euro, um die sich die Gesundheitsausgaben erhöhen, steigt die Pauschale bei rund 50 Millionen gesetzlich Versicherten um 20 Euro pro Kopf und Jahr. Zwischen 2007 und 2010 sind die Ausgaben der gesetzlichen Kassen um rund 20 Milliarden Euro gewachsen. Das heißt: In diesem Zeitraum hätte ein Pauschalbeitrag schon um 400 Euro pro Person und Jahr angehoben werden müssen.

Jährlich 250 Millionen Euro für mehr Bürokratie. Befürworter der Pauschalprämie versprechen, Mehrbelastungen durch Zahlungen an die Versicherten auszugleichen. Das Geld dafür soll aus Steuermitteln kommen. Doch bislang gibt es in Deutschland keine Institution, die solch einen Sozialausgleich organisieren könnte. Weder Finanzbehörden noch Krankenkassen oder Kommunen wären dazu in der Lage, konstatieren Greß und Leiber. Auf Basis der niederländischen Erfahrungen schätzen sie allein die laufenden Kosten für die administrative Abwicklung des Sozialausgleichs auf mindestens 250 Millionen Euro pro Jahr. Diese Kalkulation ist "konservativ", betonen die Wissenschaftler - und Einmalausgaben für den Aufbau der Verwaltung sind darin noch nicht einmal enthalten. Weitere gravierende Probleme prognostizieren die Fachleute beim Datenschutz und mit säumigen Prämienzahlern. Denn in den Nachbarländern ist zu beobachten, dass mit der Höhe der Pauschale auch die Zahl der Nichtzahler wächst.

Von der Versicherungs- zur Fürsorgeleistung. Darüber hinaus spricht aus Sicht von Leiber und Greß auch ein grundsätzlicher Aspekt gegen die Kopfpauschale mit Solidarausgleich: Sie bricht mit dem bewährten Versicherungsprinzip in der Gesundheitsversorgung: Zahlreiche Patienten, die sich heute als Versicherungsnehmer betrachten können, würden zu Empfängern einer steuerfinanzierten Fürsorgeleistung und müssten sich auf "Bedürftigkeit" prüfen lassen. "Dies geht in der Regel einher mit Problemen wie Angst vor Stigmatisierung und Scham vor der Inanspruchnahme", beobachten die Wissenschaftler. Betroffen wären große Teile der Bevölkerung, wie der Blick in die Niederlande zeigt. Dort empfingen 2008 etwa 70 Prozent aller Haushalte einen "Gesundheitszuschuss".

Der Einstieg in ein Pauschalprämiensystem brächte somit massive Probleme. Doch was ist mit den Punkten, die Befürworter der Prämie als Vorteile nennen? Greß und Leiber prüfen die wichtigsten Argumente:

Mehr Gerechtigkeit? Richtig ist aus Sicht der Forscher, dass auch das bestehende System der Krankenversicherung Schwächen hat. So sind beispielsweise höhere Einkommen jenseits der Beitragsbemessungsgrenze sowie Miet- oder Kapitaleinkünfte von Zahlungen freigestellt. Durch mehr Steuerfinanzierung könnte die Gesundheitsfinanzierung grundsätzlich auf mehr Schultern verteilt werden.

Greß und Leiber sehen jedoch nicht, dass die Regierungspläne die Defizite wirklich angehen. Denn angesichts leerer öffentlicher Kassen ist bislang völlig ungeklärt, woher das Geld für den Steuerzuschuss kommen sollte. Ein stärkerer sozialer Ausgleich entstünde nur, wenn dafür die progressiv gestaffelte Einkommensteuer herangezogen wird, betonen Leiber und Greß. Kommt das Geld hingegen aus der Mehrwertsteuer, wären die Verteilungswirkungen regressiv - denn diese Steuer belastet stärker weniger wohlhabende Menschen, die einen größeren Teil ihres Einkommens konsumieren.

In jedem Fall wäre das Gesundheitssystem bei Einführung einer Kopfpauschale mehr denn je von einem fachfremden Akteur abhängig: dem Finanzminister. Wie reagiert der auf steigende Ausgaben? Die Erfahrungen insbesondere aus den Niederlanden deuten auf wachsende Konflikte hin, so die Forscher: Dort "werden derzeit eine drastische Ausweitung der Selbstbeteiligungen von 150 Euro auf 750 Euro pro Jahr und eine Reduzierung des Leistungskatalogs diskutiert".

Beschäftigungswirkung ungewiss. Skeptisch äußern sich die Experten auch zum zweiten Argument pro Kopfpauschale. Das lautet: Die Abkopplung der Gesundheits- von den Arbeitskosten bringe mehr Beschäftigung. Doch diese These ist umstritten. Denn wenn allein die Arbeitnehmer steigende Gesundheitsausgaben finanzieren müssten, bliebe ihnen weniger Geld für Konsumausgaben, die Nachfrage und Wirtschaft stimulieren, schreiben Leiber und Greß. Und wenn zur Finanzierung des Sozialausgleichs die Steuern erhöht würden, dann belaste das Arbeitnehmer wie Unternehmen. So überrascht es die Forscher nicht, "dass das hier vorgebrachte Beschäftigungsargument in den Niederlanden und der Schweiz keinerlei Rolle spielt".

Keine Reform für mehr Effizienz. Auch Erwartung Nummer drei an eine Kopfpauschale hält der Prüfung durch die Wissenschaftler nicht stand: Sie rechnen nicht mit mehr Effizienz und Wettbewerb im Gesundheitswesen, bloß weil der Beitrag als absoluter Eurobetrag ausgewiesen würde und nicht mehr als prozentualer Anteil des Lohns. "Dieses Argument verkennt, dass vor Einführung des Gesundheitsfonds lebhafter Beitragssatzwettbewerb zwischen den Krankenkassen herrschte und zumindest ein nennenswerter Teil der Versicherten ihre Wechselmöglichkeiten durchaus wahrgenommen hat", schreiben Greß und Leiber. Ihr zweiter Einwand: Ein wirklich wirksamer Wettbewerb auf dem Gesundheitsmarkt dürfe sich nur in zweiter Linie auf den Preis beziehen. Vor allem müsse es um Qualität gehen. Dafür bringe die Kopfpauschale nichts. Viel wichtiger sei es, den Krankenkassen mehr Möglichkeiten einzuräumen, ihre Verträge selektiv mit guten Leistungserbringern, wie etwa Ärzten, abzuschließen - und die überkommene Trennung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung aufzuheben.

Besser als der Systemwechsel. Fazit der Forscher: Statt viel Aufwand mit zweifelhaften Wirkungen zu betreiben, sind Reformschritte sinnvoll, die die Schwächen der Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen im bestehenden System angehen.

Markus Lüngen, Guido Büscher: Finanzierungsszenarien zur Kopfpauschale in der gesetzlichen Krankenversicherung, im Erscheinen.

Stefan Greß, Simone Leiber: Kleine Pauschale - der schleichende Systemwechsel, in: Gesundheit und Gesellschaft, Gesundheit und Gesellschaft spezial 6/2010, S. 10-11

Informationen zum WSI-Forschungsprojekt "Gesundheitsreformen in Sozialversicherungsländern"