Saisonarbeit: Immer noch schutzlos

Saisonarbeitskräfte sind schlecht gegen gesundheitliche Risiken abgesichert. Der Gesetzgeber ist in der Pflicht, sie in die sozialen Sicherungssysteme einzubeziehen.

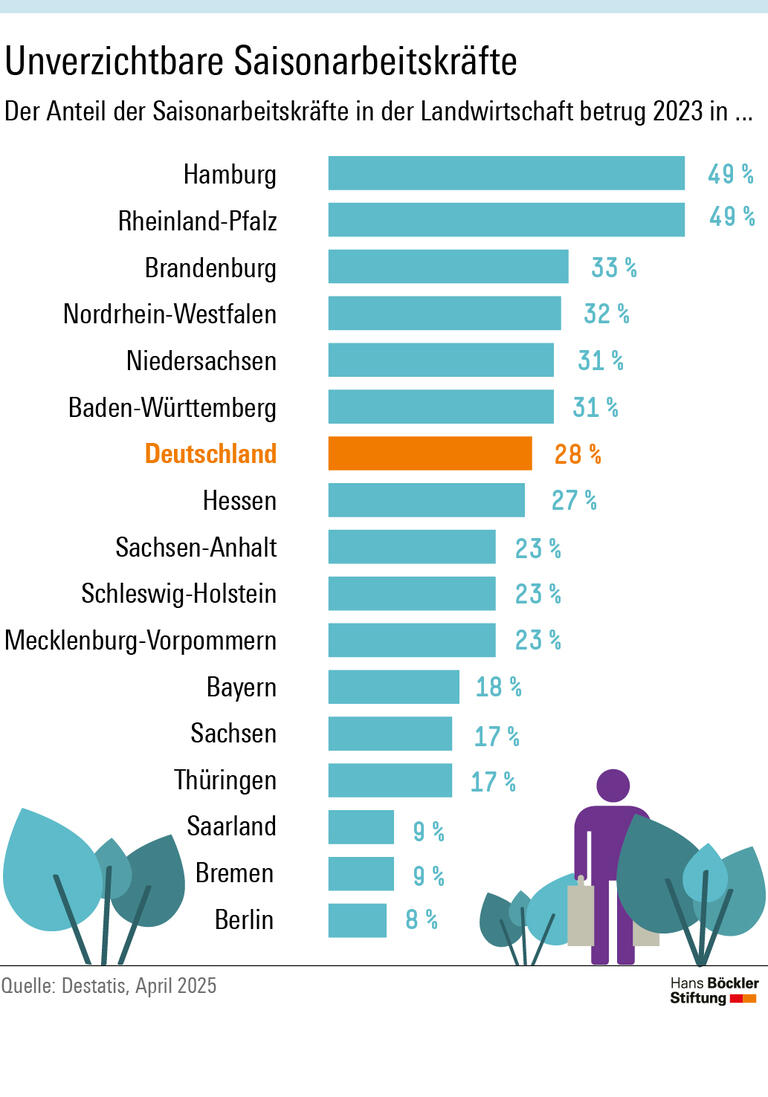

Saisonarbeitskräfte erledigen in der Landwirtschaft Arbeiten, die sonst kaum jemand machen will: Erdbeeren pflücken, Spargel stechen, Wein lesen. Dazu kommen das Sortieren, Reinigen und Verpacken der Ernte. Alles körperlich extrem anstrengende und monotone Arbeiten unter hohem Leistungsdruck. Verrichtet von Menschen, die schlecht bezahlt werden und aufgrund der Sozialversicherungsfreiheit im Rahmen der kurzfristigen Beschäftigung keinen Zugang zu den Leistungen der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung haben. Meist handelt es sich um osteuropäische Arbeitskräfte, die nur vorübergehend in Deutschland arbeiten und leben. Die frühere Bundesregierung hatte sich zum Ziel gesetzt, für Saisonarbeitskräfte einen „vollen Krankenversicherungsschutz ab dem ersten Tag“ zu schaffen. So stand es im Koalitionsvertrag. Dieses Versprechen wurde jedoch nicht eingelöst, heißt es in einer von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Analyse von Janna Wichern und Christa Gotter vom PECO-Institut.

Die Wissenschaftlerinnen haben die gesundheitlichen Risiken der landwirtschaftlichen Saisonarbeit untersucht. Und sie sind der Frage nachgegangen, wie die Praxis der kurzfristigen Beschäftigung ohne gesetzliche Krankenversicherung rechtlich zu bewerten ist. Dazu haben sie Interviews mit Betroffenen aus Rumänien und mit Experten geführt. Außerdem haben sie den Leistungskatalog mehrerer sogenannter Erntehelferversicherungen analysiert, um festzustellen, inwieweit diese die notwendige Versorgung im Krankheitsfall gewährleisten können.

Newsletter abonnieren

Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!

Seit 2022 müssen Arbeitgeber bei der Anmeldung von kurzfristig Beschäftigten angeben, ob diese krankenversichert sind. Sind sie nicht gesetzlich krankenversichert, kann der Arbeitgeber für sie eine private Gruppenkrankenversicherung, die Erntehelferversicherung, abschließen. Doch deren Leistungen sind im Vergleich zur gesetzlichen Krankenversicherung dürftig.

Die Erntehelferversicherungen bieten der Analyse zufolge für einige schwere Erkrankungen oder Unfälle keinen oder nur einen stark eingeschränkten Versicherungsschutz – etwa für chronische Krankheiten, die vor Versicherungsbeginn aufgetreten sind, für selbstverschuldete Unfälle, für Reha-Maßnahmen oder für die Behandlung psychischer Erkrankungen. Problematisch ist auch, dass Saisonarbeitskräfte bei einer Behandlung zunächst in finanzielle Vorleistung treten müssen. Die Rückerstattung ist mit hohem Aufwand verbunden und deckt nicht alle erbrachten Leistungen ab. Diese Einschränkungen gibt es in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht. Wenn Saisonarbeitskräfte aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes oder hoher Kosten medizinisch notwendige Behandlungen nicht erhalten, könne dies „gravierende, bisweilen existenzbedrohende Folgen“ haben, so die Autorinnen.

Die Möglichkeit, sozialversicherungsfrei im Rahmen einer kurzfristigen Beschäftigung angestellt zu sein, ist eigentlich nur für Ausnahmefälle vorgesehen, und zwar nur dann, wenn die Tätigkeit auf höchstens 70 Tage im Jahr begrenzt und nicht berufsmäßig ist, also nicht maßgeblich zur Sicherung des Lebensunterhalts beiträgt. In der Landwirtschaft werde diese „Ausnahmeregelung“ jedoch regelmäßig und häufig missbräuchlich genutzt, kritisieren Wichern und Gotter.

Viele Beschäftigte aus dem Ausland verdienten mit der saisonalen Arbeit ihren Lebensunterhalt. Es sei daher davon auszugehen, dass sie ihre Tätigkeit in Deutschland berufsmäßig ausüben. „Die Motivation, in der deutschen Landwirtschaft zu arbeiten, besteht in vielen Fällen nicht darin, sich als Hausfrau oder Hausmann einen kleinen Zuverdienst zu erwirtschaften oder aus Gründen der Selbstverwirklichung ein paar Monate im Jahr die Hände in die Erde zu stecken“, schreiben die Expertinnen. Sie sind der Auffassung, dass die deutsche Praxis, Saisonarbeitskräfte ohne soziale Absicherung in der Landwirtschaft arbeiten zu lassen, sowohl gegen deutsches als auch gegen EU-Recht verstößt – was bereits frühere Rechtsgutachten festgestellt haben.

„Noch immer sind Beschäftigte in der Saisonarbeit und in der Landwirtschaft versicherungstechnisch schlechter gestellt – sie stehen damit stellvertretend für eine große Gruppe besonders schutzbedürftiger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die täglich Arbeitsausbeutung erfahren, der Willkür ihrer Arbeitgeber ausgeliefert sind und im Ernstfall kaum über eine Absicherung verfügen. Gesellschaftlich und ökonomisch ist das hochproblematisch und bedarf sofortiger Korrektur“, sagt Christina Schildmann, Leiterin der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung.

Janna Wichern, Christa Gotter: Außerhalb des Versichertenkollektivs – Gesundheitliche Risiken in der landwirtschaftlichen Saisonarbeit und ihre unzureichende Absicherung, PECO-Institut, Mai 2025