ÖPNV: Den Fahrstand attraktiver machen

Die Verkehrswende droht an fehlendem Personal für Busse und Bahnen zu scheitern. Nötig sind bessere Arbeitsbedingungen und mehr Investitionen in Aus- und Weiterbildung.

Ein Blick in die Zulassungsstatistik verrät, dass großzügig dimensionierte Fahrzeuge hierzulande hoch im Kurs stehen. Es gibt allerdings Ausnahmen: Verkehrsbetriebe haben zunehmend Schwierigkeiten, Fahrer und Fahrerinnen für Linienbusse oder Straßenbahnen zu finden. Eine Folge: Fahrpläne werden ausgedünnt, kurzfristige Ausfälle von Verbindungen häufen sich. Wie gravierend das Problem ist und was sich dagegen unternehmen ließe, haben Magdalena Polloczek vom WSI und Anno Krämer untersucht. Ihre Analyse bezieht sich auf den öffentlichen Nahverkehr, also Busse, Straßen-, Regional- und S-Bahnen mit einer Reichweite von bis zu 50 Kilometern. Den Ergebnissen zufolge steht wegen des Fachkräftemangels in diesem Bereich ein wichtiger Baustein der Klimapolitik auf dem Spiel. Empfehlenswert seien höhere Löhne, Arbeitszeiten, die sich stärker an den Bedürfnissen der Beschäftigten orientieren, mehr Anreize für Azubis und mehr Anstrengungen in Sachen Qualifizierung. Um den ÖPNV sowohl als Arbeitsort wie auch als Mobilitätsangebot attraktiver zu machen, seien konsequente Investitionen sowie eine deutliche Aufstockung der staatlichen Zuschüsse erforderlich.

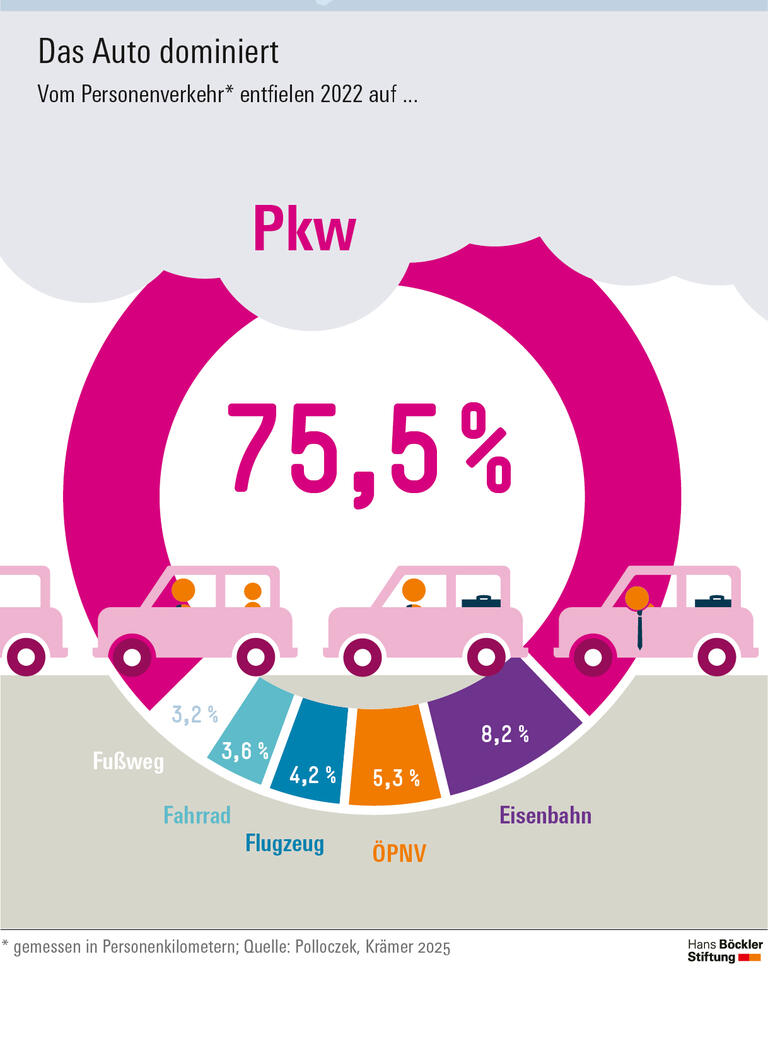

Der Verkehrssektor, der rund ein Fünftel der hiesigen Treibhausgasemissionen verursacht, sei das „Sorgenkind der deutschen Klimapolitik“, schreiben Polloczek und Krämer. Das Klimaschutzgesetz sehe bis 2030 eine Halbierung der Emissionen gegenüber 1990 vor, bis 2023 seien sie aber nur um elf Prozent gesunken. Ein Grund für den hohen Ausstoß: Aktuell entfallen 75 Prozent der Verkehrsleistung auf Pkw, lediglich 13,5 Prozent auf den öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Um die Klimaziele zu erreichen, müsste Schätzungen zufolge die Betriebsleistung des ÖPNV bis 2030 um 60 Prozent steigen. Tatsächlich haben die Verkehrsminister der Länder das Ziel ausgegeben, die Fahrgastzahlen bis 2030 gegenüber 2019 zu verdoppeln.

Newsletter abonnieren

Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!

Unbesetzte Stellen, viel Teilzeit und Fluktuation

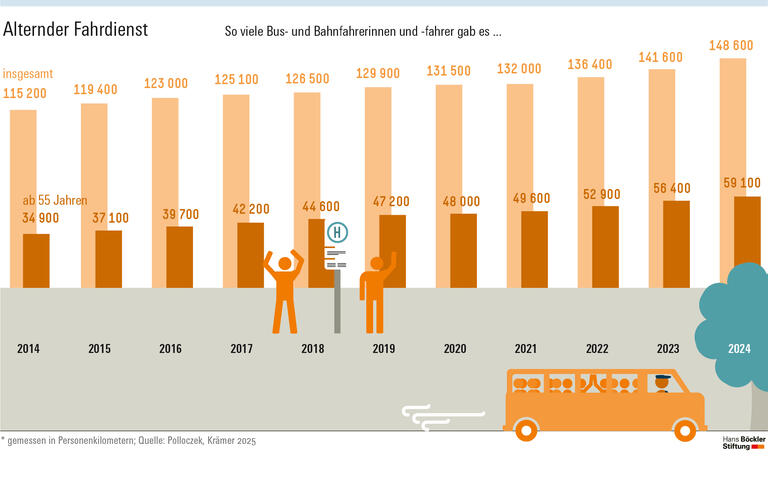

Dass die Verkehrswende trotz dieser Ankündigung nur schwer in Fahrt kommt, hänge unter anderem mit der Personalsituation zusammen, heißt es in der Studie. Aktuell gebe es knapp 149 000 Beschäftigte im Fahrdienst, die im kommunalen Bereich Busse, Straßen- und U-Bahnen lenken. Das seien zwar rund 33 000 mehr als 2014. Allerdings seien 4100 Stellen nicht besetzt, Betriebe klagten über lange Vakanzzeiten, zudem habe die Teilzeitquote deutlich zugenommen. Die Bundesagentur für Arbeit spreche von einem „Engpassberuf“. Und die Lage dürfte sich weiter zuspitzen: 40 Prozent der Bus- und Bahnfahrerinnen und -fahrer sind mindestens 55 Jahre alt, bis 2035 gehen etwa 48 Prozent von ihnen in Rente. Darüber hinaus herrscht eine enorme Fluktuation: Etwa vier Prozent wechseln jährlich in andere Berufe.

Allein wegen dieser Weggänge und der demografischen Entwicklung seien bis 2035 etwa 85 000 bis 91 000 Neuanstellungen nötig, um den Status quo aufrechtzuerhalten, erklären die Forschenden. Wenn die Fahrgastzahlen sich tatsächlich verdoppeln sollten, ergäbe sich ein zusätzlicher Mehrbedarf von 84 000 bis 90 000 Beschäftigten. Im vergangenen Jahr seien aber in ganz Deutschland nur 543 Ausbildungsverträge für Fachkräfte im Fahrbetrieb abgeschlossen worden – wobei die Nachfrage etwas höher war als das Angebot.

Könnten selbstfahrende Fahrzeuge den Fachkräftemangel lindern? Polloczek und Krämer halten diese Erwartung für trügerisch: Automatisierung senke nicht zwingend den Personalbedarf. In fahrerlosen Bussen, die mancherorts bereits im Einsatz sind, müsse aus rechtlichen und technologischen Gründen stets Personal anwesend sein, das im Notfall eingreifen kann. Zudem sei unklar, ab wann entsprechende Technologien flächendeckend einsatzbereit sein werden. Mehr ÖPNV sei angesichts der Klimakrise aber schon heute nötig.

Stress reduzieren, Löhne erhöhen

Statt vage Hoffnungen in den technologischen Fortschritt zu setzen, sollten die Verkehrsbetriebe sich um attraktivere Arbeitsbedingungen kümmern, empfehlen die Wissenschaftlerin und der Wissenschaftler. Die Arbeit im Fahrbetrieb sei sehr belastend: Lange und überlange Dienste von bis zu zwölf Stunden – in „betriebsnotwendigen Fällen“ sogar von 14 Stunden – seien nicht ungewöhnlich. Stress und Arbeitsverdichtung hätten laut Befragungen in den vergangenen Jahren zugenommen. Infolgedessen seien sowohl der Krankenstand als auch der Anteil derjenigen, die in die Teilzeit flüchten, gestiegen, was wiederum den Personalmangel verschärft. 73 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer geben an, dass sie wegen Personallücken regelmäßig Überstunden machen oder an eigentlich freien Tagen arbeiten müssen.

Die Löhne müssten angesichts des Personalmangels eigentlich deutlich steigen und haben laut der Analyse tatsächlich zuletzt substanziell zugelegt. Nach wie vor verdienen Fachkräfte im Fahrbetrieb mit 3189 Euro im Schnitt aber gut 500 Euro weniger als Beschäftigte mit Ausbildungsabschluss in der Gesamtwirtschaft. Ebenso wichtig wie angemessene Bezahlung seien planbare und auf die Bedürfnisse der Beschäftigten zugeschnittene Arbeitszeiten. Kürzere Arbeitszeiten könnten angesichts der dünnen Personaldecke zwar auf den ersten Blick kontraproduktiv erscheinen, seien aber in der Lage, Fluktuation und Fehltage zu reduzieren. Darüber hinaus wären mehr Verbindlichkeit und weniger ungeplante Überstunden wünschenswert.

Die Politik muss viel Geld in die Hand nehmen

Als einen weiteren Ansatzpunkt, den demographischen Wandel abzufedern, nennen die Forschenden mehr Ausbildungsplätze. Betriebe sollten ihre eigenen Kapazitäten prüfen oder Optionen ausloten, mit anderen Firmen zu kooperieren. Wichtig sei dabei, für attraktive Bedingungen zu sorgen und Sicherheit, Gesundheitsschutz und Entlastung am Arbeitsplatz schon während der Ausbildung ernst zu nehmen. Zudem können Anreize geschaffen und Eintrittshürden abgebaut werden, indem Betriebe beispielsweise den Erwerb eines Führerscheins finanzieren. Parallel dazu gelte es, Beschäftigte für kommende Änderungen rechtzeitig weiterzubilden und die wachsende Gruppe derjenigen ohne Berufsabschluss zu qualifizieren. Zudem sollte geprüft werden, inwiefern Beschäftigte in von der Transformation bedrohten Bereichen für ÖPNV-Berufe einsatzbereit wären.

Voraussetzung für alle Maßnahmen sei eine solide Finanzierung, so Polloczek und Krämer. Allein für die Ausweitung des Angebots und die Umstellung der Antriebstechnik wären laut einem Gutachten des Umweltbundesamtes neben den laufenden Betriebskosten jährlich Investitionen von 4,9 bis 14,9 Milliarden Euro nötig. Die Verdopplung der Fahrgastzahlen würde eine Steigerung der Personalausgaben um 68 Prozent mit sich bringen, was Mehrkosten „im einstelligen Milliardenbereich“ entspricht. Ausschließlich über Ticketerlöse seien die nötigen Summen nicht aufzubringen, zusätzlich müsse der Staat deutlich mehr Geld zuschießen.

Magdalena Polloczek, Anno Krämer: Verkehrswende auf dem Abstellgleis: Gestaltungsansätze gegen den Fachkräftemangel im ÖPNV, WSI Policy Brief Nr. 89, Juni 2025