Politik: Angriffe auf die Demokratie

Mehr als die Hälfte der Politikerinnen und Politiker in Deutschland hat bereits Aggressionen oder Gewalt erfahren.

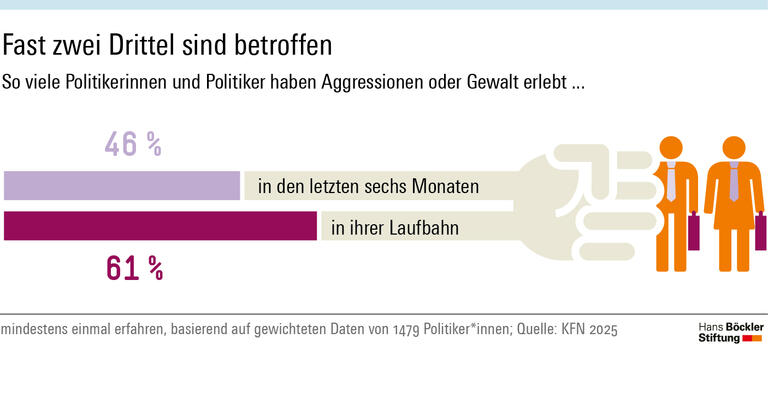

Rund sechs von zehn Politikerinnen und Politikern in Deutschland sind im Verlaufe ihres politischen Engagements mindestens einmal Opfer von Aggressionen oder sogar von körperlicher Gewalt geworden. Das ergibt sich aus einer von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Untersuchung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN). Knapp die Hälfte war nach eigenen Angaben auch in den sechs Monaten vor der Befragung mindestens einmal betroffen.

Die Ergebnisse der im Sommer und Herbst 2024 durchgeführten Online-Befragung geben nach Einschätzung des KFN-Projektteams einen detaillierten Einblick in die Problemlage, die von einem großen Dunkelfeld geprägt ist. Insgesamt wurden 22 264 Politikerinnen und Politiker zur Befragung eingeladen. Nach Datenbereinigung konnten die Antworten von 1479 Personen ausgewertet werden. Die allermeisten waren in der Kommunalpolitik tätig, einige auf Landes- oder Bundesebene. Die Rücklaufquote lag bei 6,6 Prozent. Auch wenn die Repräsentativität der Ergebnisse aufgrund einer niedrigen Teilnahmebereitschaft etwas eingeschränkt ist, erlauben statistische Gewichtungen, einige Verzerrungen zu verringern. Die folgenden Häufigkeitsangaben sind Schätzungen für Politikerinnen und Politiker in Deutschland auf Basis der gewichteten Stichprobe.

Newsletter abonnieren

Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!

Gewalt ist kein Randphänomen

„Trotz gewisser methodischer Grenzen: Die Ergebnisse zeigen leider auf jeden Fall, dass Aggressionen und Gewalterfahrungen für politisch Engagierte kein Randphänomen sind, sondern weit verbreitet“, sagt Christina Schildmann, die Leiterin der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung. „Die Polarisierung der politischen Auseinandersetzung hat drastische Folgen – für die direkt Betroffenen, aber auch weit darüber hinaus: Mit jeder Beleidigung und erst recht mit jeder Bedrohung, jedem physischen Angriff wächst das Risiko einer Lähmung demokratischer Institutionen. Das schwächt den demokratischen Prozess sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt.“

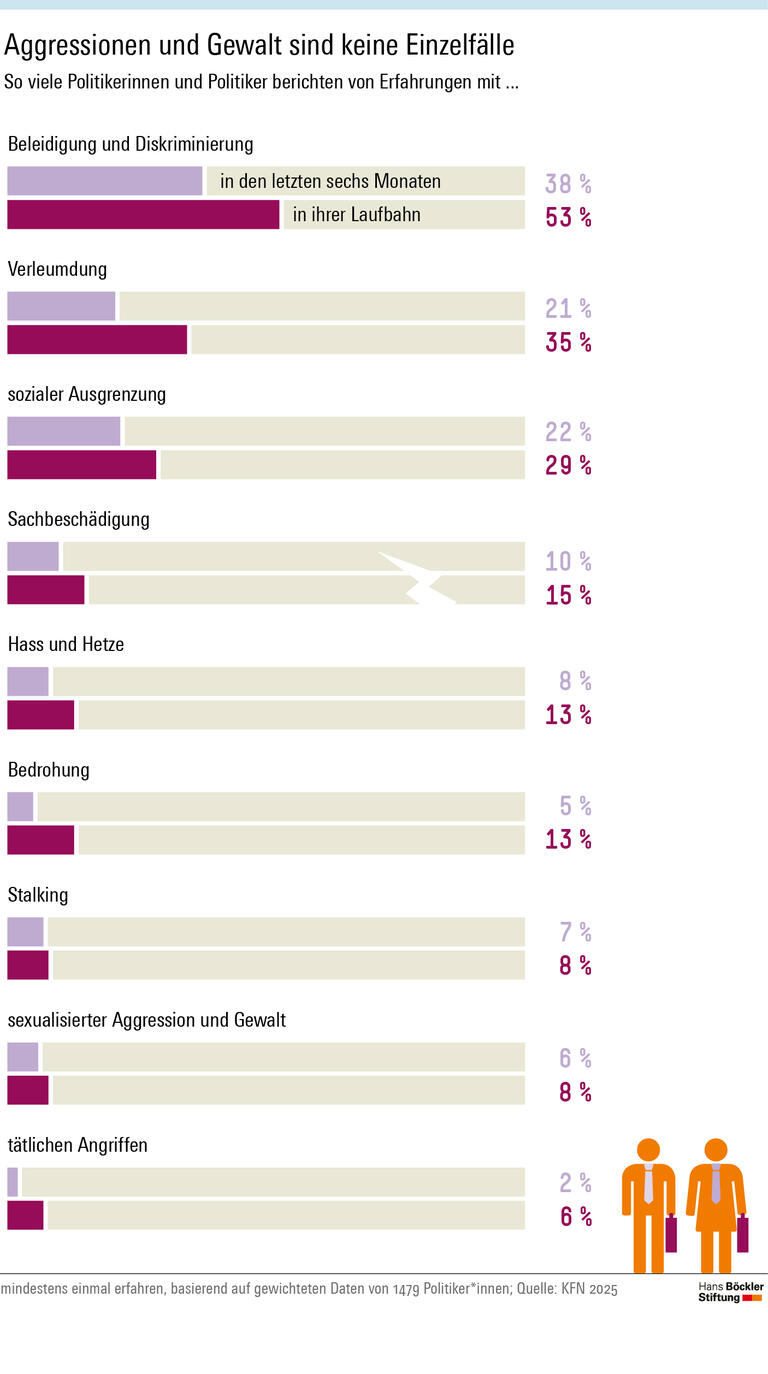

Am häufigsten erlebten Politikerinnen und Politiker Beleidigungen und verbale Diskriminierungen, Verleumdungen und soziale Ausgrenzungen. 15 Prozent waren zudem von Sachbeschädigungen betroffen, 13 Prozent von Bedrohungen und acht Prozent von sexualisierten Aggressionen und sexualisierter Gewalt. Sechs Prozent der Politikerinnen und Politiker wurden im Zusammenhang mit ihrem politischen Engagement sogar Opfer von tätlichen Angriffen.

Die Teilnehmenden wurden auch befragt, worauf die Aggressionen und Gewalttaten der letzten sechs Monate ihrer Einschätzung nach abzielten. Am häufigsten wurden sachpolitische inhaltliche Positionen mit 52 Prozent, die eigene Parteizugehörigkeit mit 51 Prozent und die eigenen konkreten politischen Äußerungen mit 44 Prozent genannt. Persönliche Merkmale wurden hingegen deutlich seltener erwähnt.

Die meisten Betroffenen verarbeiteten diese Erfahrung im Austausch mit ihrem persönlichen oder politischen Umfeld. Etwa drei von zehn machten Angriffe öffentlich, 13 Prozent zeigten wenigstens eine der Taten an. Etwa ein Drittel gab an, nach mindestens einer der Aggressions- oder Gewalterfahrungen geschwiegen zu haben beziehungsweise „es mit sich selbst ausgemacht“ zu haben.

Niedergeschlagenheit und Rückzug als Folge

Wie wirken sich derartige Erlebnisse auf die Psyche und die politische Aktivität aus? 20 Prozent der Politikerinnen und Politiker, die bereits Erfahrungen mit Aggression oder Gewalt gemacht haben, gaben an, deshalb ihr politisches Engagement zurückgefahren zu haben. Beispielsweise waren sie weniger aktiv im Wahlkampf oder haben kontroverse Themen gemieden.

Ein Vergleich von Politikerinnen und Politikern mit Aggressions- und Gewalterfahrungen in der politischen Laufbahn mit solchen ohne solche Erfahrungen zeigt: Die Betroffenen haben statistisch signifikant weniger Interesse oder Freude an ihren Tätigkeiten, verspüren häufiger Gefühle von Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit und fühlen sich häufiger nervös, ängstlich oder angespannt.

Opfer von Aggressionen oder Gewalt haben zudem häufiger als Nichtbetroffene schon einmal darüber nachgedacht, sich ganz aus der Politik zurückzuziehen. Ein Teil reagierte allerdings auch anders: Elf Prozent erklärten, ihr politisches Engagement intensiviert zu haben. Knapp 20 Prozent gaben an, verstärkt Allianzen mit anderen Politikerinnen und Politikern eingegangen zu sein.

Die Ergebnisse unterstreichen eine Problematik, die beispielsweise auch Auswertungen des Bundeskriminalamts zeigen: Für 2024 meldete das BKA kürzlich einen deutlichen Anstieg politisch motivierter Straftaten, von denen insgesamt gut die Hälfte dem rechten Spektrum zugeordnet wurde. Die BKA-Statistik verzeichnet für 2024 gut 6000 Straftaten gegen „Amts- und Mandatsträger“ – auch hier ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Jahr zuvor. Im Kontext der Wahlen 2024 waren Politikerinnen und Politiker oder Einrichtungen der Grünen am häufigsten Ziel von Straftaten, gefolgt von AfD und SPD. Bekannt gewordene Fälle von Angriffen werden gesellschaftlich breit diskutiert, insbesondere Gewaltverbrechen wie der Mord am Landrat Walter Lübcke durch einen Rechtsextremisten – oder wenn sich prominente Politikerinnen und Politiker wie etwa die frühere Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas, der ehemalige Ostbeauftragte Marco Wanderwitz oder der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert aus der Politik zurückziehen und das auch mit einem Klima der Aggression begründen.

Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen: Aggressionen und Gewalt gegen Politiker*innen, Erste Ergebnisse einer deutschlandweiten Befragung, Mai 2025