Weiterbildung: Das kann’s nicht gewesen sein

Was tut man, wenn der alte Beruf ausstirbt oder keinen Spaß mehr macht? Vier Menschen erzählen, wie Weiterbildung ihr Leben umgekrempelt hat. Jeder kann sich neu erfinden. Aber er muss bereit sein zur Veränderung. Von Andreas Molitor

Sabine Splawski erinnert sich noch gut an den Tag vor neun Jahren, an dem sie im Berliner Boulevardblatt BZ jene verlockende Schlagzeile las: „Flotte Feger suchen 60 Kolleginnen!“ Die Berliner Stadtreinigung (BSR) suchte 120 neue Leute – erstmals auch Frauen. Sabine Splawski ging zum „Women’s Day“, gab ihre Bewerbung ab und wurde eingestellt. Sie war damals schon 48 – ein Alter, in dem viele Frauen die Hoffnung auf einen neuen Job längst aufgegeben haben.

Morgens um sechs fährt Wagen KS 725, ein orangefarbenes Pritschenfahrzeug der Straßenreinigung, mit Sabine Splawski als Kraftfahrerin und drei Fegern vom BSR-Betriebshof in Berlin-Tempelhof. Klar, dass die Chefin selbst nicht die ganze Zeit im Wagen sitzen bleibt, sondern genauso loszieht wie die anderen. Die Feger werden an jeweils einer Straßenecke abgesetzt, mit Handkarren, Besen, Rechen, Greifzange und ausreichend Abfallsäcken. Jeder kennt sein Revier und weiß, was er zu tun hat.

Sabine hat Friseurin gelernt, sie sagt „Friseuse“, musste den Beruf aber wegen eines Unfalls aufgeben. Dann arbeitete sie 22 Jahre bei Siemens in Berlin-Spandau. Als einfache Löterin im Einzelakkord fing sie an, arbeitete sich nach oben, nutzte jede Möglichkeit der Qualifikation und brachte es schließlich zu einer Tätigkeit im Prüffeld. Dann verlagerte Siemens die Fertigung ins Ausland – und Sabine Splawski war zum ersten Mal arbeitslos. Eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin half nichts; sie bekam keinen Job. Zu Hause rumsitzen kam nicht infrage, „ich bin halt so’n richtiges Arbeitstier“. Dann las sie die Schlagzeile in der BZ.

Müllmann oder Straßenfeger, das war früher so ziemlich das Letzte. Dreckig, eklig, ein Job, den niemand machen wollte. Doch die Zeiten haben sich gewandelt. Beim Image-Ranking der Berliner Unternehmen, basierend auf einer Forsa-Umfrage, landete die BSR auf Platz eins. „Halbgötter in Orange“, titelte die Berliner Zeitung. Sabine Splawski hat mit der Zeit eine Art Straßenfeger-Stolz entwickelt. Wenn „ihr“ Straßenzug am Ende der Schicht piccobello ist, ohne Müll, Unkraut und Hundehaufen, war es ein guter Arbeitstag. Wie der Neuling mit der Akku-Motorsense hantiert, kann sie kaum mitansehen. „Du musst Walzer tanzen mit der Sense“, erklärt sie dem Mann, der das Werkzeug hält wie einen Staubsauger. Sie macht es vor, presst die Sense an die rechte Hüfte, so hat das Gerät mehr Halt und wird nicht so schwer in der Hand.

Als einfache Straßenfegerin fing Sabine Splawski an. Und dann machte sie es genauso wie einst bei Siemens und packte jede Möglichkeit der Qualifizierung beim Schopf. Sie wollte es allen zeigen – den Männern, die Frauen in orangefarbener Arbeitskluft mitunter noch skeptisch beäugen. Und den Kolleginnen, die sich manchmal immer noch unter Macho-Sprüchen wegducken. „Mit 50 Jahren habe ich den Lkw-Führerschein gemacht“, sagt sie. „Jetzt kann ich die größten Fahrzeuge fahren, die hier auf dem Hof stehen.“ Große Kehrmaschine, das wäre vielleicht noch was. Das Team des KS 725 hat sie zur Gruppensprecherin gewählt. „Stört mich was bei der Arbeit, dann sage ich das auch – und dann müssen sie hören.“ Sabine Splawski ist eine Frau des klaren Wortes – als Gruppensprecherin genauso wie als ver.di-Vertrauensfrau. Sie weiß, dass ein sicherer, fair bezahlter Vollzeitjob in Zeiten, wo die Arbeitswelt um sie herum im Sumpf der Prekarisierung versinkt, wie ein geschützter Hafen in rauer See ist. „Aber dass sich das nicht von allein ergibt, das weiß ich auch.“

Thomas Leygraf ist knapp zehn Jahre zu jung für den Vorruhestand. Er zählte zur Belegschaft von Prosper-Haniel in Bottrop, der letzten deutschen Steinkohlenzeche. Sie wurde im Dezember vorigen Jahres stillgelegt. Leygraf ist sein Arbeitgeber abhanden gekommen, sein Beruf – Bergmechaniker – ausgestorben. Mit 56 konnten seine älteren Kollegen in den Vorruhestand gehen. Leygraf ist 47. Sein Pech. Vielleicht aber auch sein Glück. Vorruhestand, das heißt Warten auf die Rente. Endstation Kleingartenkolonie.

Der sympathische, bescheiden auftretende Bergarbeiter aus Kamp-Lintfort ist vielleicht nicht der Mann mit den ganz großen Entwürfen fürs Leben. Aber eines war für ihn klar: Ohne Arbeit dastehen, mit Tagen, die einfach so zerrinnen, konturlos wie eine Amöbe, das durfte ihm auf keinen Fall passieren. „Der Gedanke an Arbeitslosigkeit ging mir immer wieder durch den Kopf“, erzählt Leygraf. „Deshalb habe ich mich auch gleich gekümmert, nachdem klar war, dass bald Schluss ist auf der Prosper-Haniel.“ Unterstützt von seinem Arbeitgeber, der Ruhrkohle AG, begann er sich umzuschauen, früher als die meisten Kollegen. Und lange vor der letzten Schicht.

In der Zeitung las Leygraf von einem Angebot des TÜV Nord, eine Umschulung zur Fachkraft für Lager und Logistik. Seit gut einem Jahr ist er jetzt dabei. Die Theorie fällt ihm nicht leicht, vor allem mit Mathe hat er seine Mühe. Dreisatz und Prozentrechnen – es ist 30 Jahre her, dass er das in der Schule gehabt hat. Aber er muss es beherrschen, damit er später im Job die Umschlaghäufigkeiten von Waren oder den durchschnittlichen Lagerbestand berechnen kann. In der Praxis dagegen ist er fit. Staplerfahren, das ist ohnehin sein Faible, das hat er ja die letzten Jahre schon gemacht, seit er nach einem Unfall vom Untertagebetrieb ins Magazin gewechselt war. Seine Chancen auf einen Job sind gut. Die Logistik boomt, beispielsweise im nahegelegenen Duisburg. 46500 Arbeitsplätze hängen mittlerweile am dortigen Hafen – in der Logistik arbeiten damit deutlich mehr Menschen als früher in sämtlichen Duisburger Stahlwerken und Kohlezechen zusammen. Natürlich weiß Leygraf, dass die Arbeitswelt in einer Spedition oder im Lager eines Onlinehändlers eine völlig andere ist als früher auf der Zeche. In den Logistik-Jobs im Duisburger Hafen verdienen die meisten nicht mehr als 1800, 2000 oder 2200 Euro brutto. In vielen Unternehmen gibt es weder Betriebsrat noch Tarifbindung; jeder ist auf sich gestellt. Unter den Heloten des globalen Warenverkehrs gibt es kaum Zusammenhalt. Letztens hat Leygraf gehört, dass in den großen Logistikzentren von Amazon Lager-Roboter komplett die Arbeit der Staplerfahrer übernommen haben. Die Robos arbeiten 24 Stunden ohne zu murren, haben nie Urlaub, werden nie krank. Leygraf wird sich mit der Umschulung bis in die Rente hinüberretten können. Er wird Abstriche machen müssen“, sagt Leygraf, „auch beim Lohn, das ist mir klar.“ Jetzt sagt er: „Erst mal die Prüfung schaffen: „Dann sehen wir weiter. Aber ich werde schon was finden. Ganz sicher.“

Der Tag, an dem Marco Langner verkündete, dass er zur Polizei gehen wollte, war der Tag, an dem sein bester Schulfreund mit ihm brach. „Du gehst zu den Bullen?“, fragte er entsetzt. Damals, Anfang der 80er, stand die Polizei häufig im Brennpunkt des Geschehens, wenn es hart auf hart ging: bei der Räumung besetzter Häuser, den Demos gegen Atomkraft oder die Startbahn West und den Krawallen auf dem Berliner Kurfürstendamm. Mit seinem Entschluss, Polizist zu werden, stand Langner für etliche Altersgenossen auf der falschen Seite.

Kurz vor dem Abitur war Langner vom Gymnasium abgegangen und in den mittleren Dienst der Berliner Polizei eingetreten. Nach der Ausbildung leistete er Dienst in der geschlossenen Einheit der Einsatzbereitschaft, damals wie heute die erste Dienststelle für junge Polizisten. Vermutlich wäre er irgendwann im Streifendienst auf einem Funkwagen gelandet wie viele Kollegen, die damals mit ihm anfingen und von denen er viele noch kennt, und dort bis zur Pensionierung geblieben. 30 Jahre das Gleiche, „in einer Routine und Abnutzung“. Der junge Polizeimeister Langner sagte sich: „Nee, das kann’s nicht gewesen sein.“ Er erinnert sich noch an Diskussionen mit Gruppenführern, die einen Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn, den gehobenen Dienst, für sich strikt ablehnten. „Da nehmen sie dir das Rückgrat raus“, hieß es. Dazu hatte Langner eine eigene Meinung. Er kannte Kollegen ohne Rückgrat, aber die gab es überall – mit grünen, silbernen und goldenen Sternen auf der Schulterklappe. In seinen ersten Dienstjahren hatte er einiges gesehen, das ihm zu denken gab. Wie manche Vorgesetzte mit Untergebenen umgingen, zum Beispiel. „Kannst du das nicht besser?“, fragte er sich schon bald. „Ich wollte in dem, was ich mache, immer gut sein“, sagt Langner heute. Und es reifte in ihm der Entschluss, selbst Zugführer bei der Einsatzbereitschaft zu werden. Neben seinem täglichen Dienst holte er das Abitur nach, bestand das Auswahlverfahren für den gehobenen Dienst und lernte drei Jahre an der Fachhochschule.

Nun war er nicht mehr nur Befehlsempfänger, kleines Rädchen im großen Getriebe der Berliner Polizei, sondern hatte mehr Möglichkeiten, Dinge zu bewegen, Menschen zu überzeugen: zum Beispiel Anfang der 90er Jahre auf einem Polizeiabschnitt im Stadtteil Prenzlauer Berg. Viele Kollegen aus der früheren DDR, ehemalige Volkspolizisten, waren verängstigt, misstrauisch und hatten Angst um ihren Job.

„Es war gar nicht so einfach, manche Kollegen zu einem Einsatz auf die Straße zu schicken“, erinnert sich Langner. Einer gestand unter Tränen, dass er noch nie ein Funkgerät in der Hand gehabt, sondern jahrelang immer nur den Hof gefegt hatte. Immer wieder gab es Hausbesetzungen, Krawalle, Straßenschlachten. „Warum nur diese Konfrontation?“, fragte sich Langner. „Warum hassen diese Leute uns so? Warum schmeißen sie Steine auf uns?“ „So geht das nicht“, sagte er sich nach solchen Einsätzen. „Was müssen wir anders machen? Nicht nur der einzelne Beamte, sondern wir als Behörde?“ Bei den Reformen wollte er mitreden – aber ihm war klar, dass er dazu einen gewissen Dienstrang benötigte. Macht, könnte man sagen. „Man hat sonst nicht die Durchschlagskraft, Dinge zu ändern. Man muss ja gegen das Beharrungsvermögen von Menschen angehen.“ Ende 1993 bewarb er sich für den Aufstieg in den höheren Dienst. Noch einmal drei Jahre Studium. Er bestand das Auswahlverfahren.

Seitdem hat Marco Langner etliche Stationen durchlaufen und Bewährungsproben bestanden. Als Abschnittsleiter, Abteilungsleiter im Landeskriminalamt, Stabsleiter beim Polizeipräsidenten. Im Oktober vorigen Jahres wurde der ehemalige Bereitschaftspolizist zum Berliner Polizeivizepräsidenten berufen.

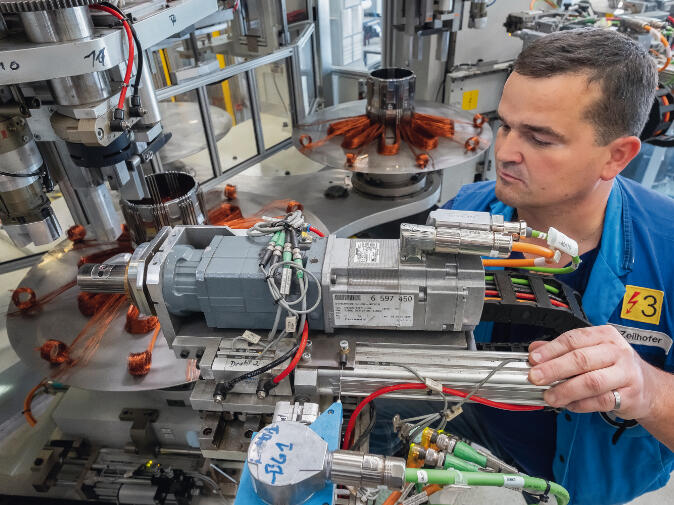

Der Ort, an dem BMW die alte und die neue Autowelt verschmelzen lässt, ist die Halle 26 im Werk Landshut. Im Erdgeschoss präsentiert sich die gute alte Verbrennerzeit – dort werden Ersatzmotoren zusammengebaut. Ein Stockwerk höher regiert bereits die Elektromobilität. Motoren sowie Motorgetriebeeinheiten für das E-Auto i3 werden hier zusammengebaut. Stefan Zeilhofer, 38 Jahre, bei BMW seit 1996, hat vor sechs Jahren den Schritt vom Verbrennungsmotor zum elektrischen Antrieb bewältigt. Bis dahin arbeitete der Werkzeugmacher in der Wiederinstandsetzung defekter Benzin- und Dieselmotoren. Dann wurde seine Tätigkeit verlagert – für ihn und rund 20 Kollegen musste ein neuer Job gefunden werden.

Ein Glück, dass Landshut damals konzernintern den Zuschlag für die Produktion des E-Motors bekam. Ein Glück aber auch, dass der Landshuter Betriebsrat kurz zuvor systematisch die Qualifikation der Belegschaft erfasst hatte. Ausbildung, bisherige Tätigkeit, Schulungen, Lehrgänge – alles war vermerkt worden. Dieses Wissen kam dem Werk jetzt zugute. „Leute die Treppe hochentwickeln“, nennt der Betriebsratsvorsitzende Willibald Löw das Verfahren. „Bei jedem Mitarbeiter aus der Wiederinstandsetzung konnten wir definieren, wo er in der Elektromotorenfertigung einen Zielbahnhof findet“ – und jeder erhielt ein für ihn maßgeschneidertes Qualifizierungspäckchen.

Für Stefan Zeilhofer, IG-Metall-Mitglied seit Beginn seiner Ausbildung, war es ein Schritt auf unbekanntes Terrain. Er hatte es fortan mit einem völlig anderen Produkt zu tun. „Kupferdrähte wickeln und einziehen, mit Strömen umgehen, an Prüfständen arbeiten, das hatten wir nie gemacht.“ Im Rückblick war der Schritt für ihn ein großer Schritt nach vorn. „Die E-Mobilität ist schon etwas, wo man sich auch weiterentwickeln kann“, sagt der Sohn eines Schreinermeisters. „Wenn man will.“ Man müsse sich durchbeißen, sagt er, während der Qualifizierung gebe es immer wieder Leistungskontrollen. „Du kriegst nichts geschenkt.“ Im neuen Job rangiert Zeilhofer drei Gehaltsgruppen über seiner früheren Tätigkeit. Da war er als Produktionsmitarbeiter eingestuft, jetzt ist er Angestellter mit Gleitzeit.

Aber auch mit viel mehr Verantwortung. „Früher hast du halt gemacht, was vorgegeben war“, sagt er. „Und bist um Punkt drei Uhr heimgegangen. Das geht natürlich nicht mehr.“ Schon neigt sich die Zeit der Motorenfertigung für den i3 allmählich dem Ende zu. Noch weiß niemand, was danach kommt. Hochburg der Elektrifizierung bei BMW ist das 30 Kilometer entfernte Werk in Dingolfing. „Vielleicht wird mir nichts anderes übrig bleiben, als dorthin zu gehen“, sagt Stefan Zeilhofer. „Dann mach ich halt wieder was Neues.“ Ihm ist nicht bange davor. „Meist tut sich irgendwo eine Tür auf. Entweder schnappt mer’s oder mer schnappt’s ned.“