Strukturpolitik: Wirtschaftsförderung im Zeichen der Krise: Aus alten Fehlern lernen

In der Krise ist der Staat wieder als Stütze der Privatwirtschaft gefragt. Nun können in der Wirtschaftsförderung gesammelte Erfahrungen lehrreich sein: Unternehmen schaffen nicht automatisch neue Jobs, wenn sie Staatsgeld erhalten.

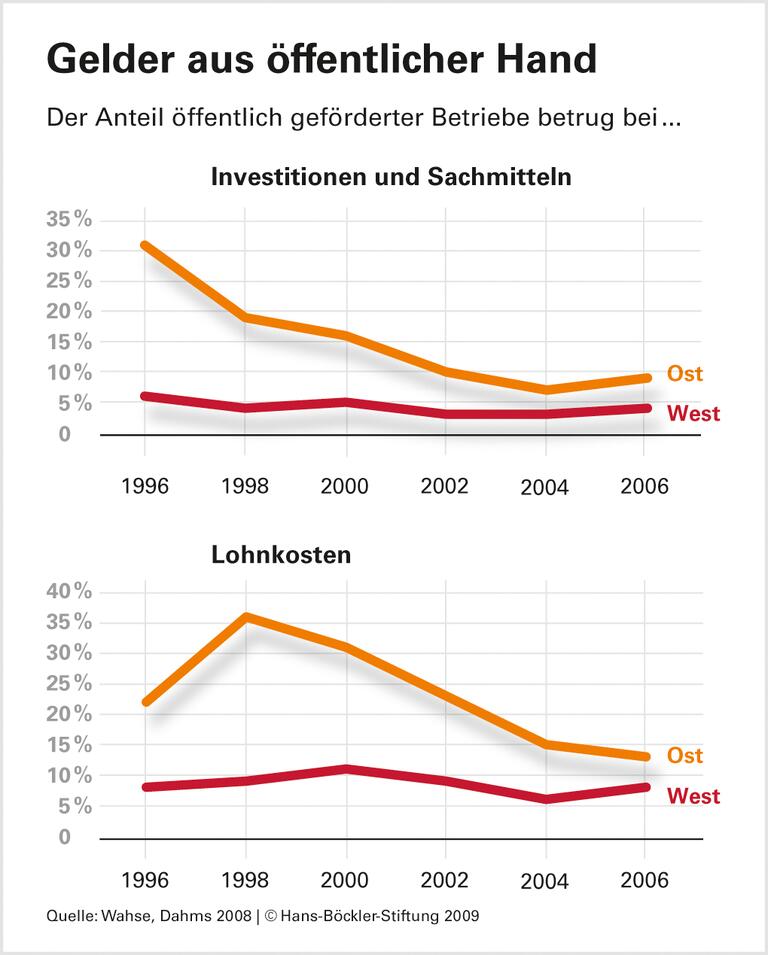

Auch vor der Finanzkrise hatten Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten, Fördermittel des Staates zu erhalten. Programme der Europäischen Union, des Bundes und der Bundesländer verschaffen Betrieben, die als förderwürdig eingestuft werden, Zugang zu günstigen Krediten sowie Zuschüsse für Investitionen und Löhne. Was diese Wirtschaftsförderung bringt und welche Lehren sie für die Bewältigung der aktuellen Krise bietet, analysiert Astrid Ziegler in Beiträgen für die WSI-Mitteilungen und den Wirtschaftsdienst. Die Wissenschaftlerin zieht eine gemischte Bilanz der bisherigen Unternehmensförderung: Zwar kommen die Subventionen den Unternehmensergebnissen und dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum zu Gute. Aber das anvisierte beschäftigungspolitische Ziel wird oft verfehlt - im Vergleich zum Aufwand entstehen wenig dauerhafte Arbeitsplätze.

Will der Staat in der Wirtschaftskrise größere Schäden am Arbeitsmarkt verhindern, dann muss er nun andere Prioritäten setzen als in der bisherigen Strukturpolitik, erklärt Ziegler. Sie regt darum an, Subventionen an Beschäftigungszusagen zu knüpfen und die Einhaltung dieser Zusagen auch zu überprüfen. Außerdem solle der Staat stärker auf die Qualität der geförderten Arbeitsplätze achten - also darauf, dass existenzsichernde Löhne nach Tarifvertrag gezahlt werden.

Wettbewerbsfähigkeit allein reicht nicht. "Bislang ging die Politik davon aus, dass durch die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ganz automatisch mehr und bessere Arbeitsplätze entstehen und die bestehenden Arbeitsplätze sicherer werden", schreibt die Ökonomin. Diese Einschätzung war die Grundlage der staatlichen Wirtschaftsförderung der vergangenen Jahre. Doch inzwischen geht das Kalkül nicht mehr auf. Heute werden Gewinne aus geförderten Betrieben abgezogen, sie werden ausgeschüttet oder an anderen Standorten investiert. Besonders deutlich hat das der Fall Nokia vorgeführt. Weil die Manager so handeln, ist die Unternehmensförderung wenig nachhaltig: Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich wettbewerbsfähige Betriebe dauerhaft ansiedeln und hochwertige Arbeitsplätze schaffen.

Der Staat stemme sich nicht gegen diese Unternehmenspraxis, bemängelt die Wissenschaftlerin. Er scheine mit seiner Förderpolitik den Wettbewerb um Standorte und Fachkräfte sogar noch zu forcieren. Dabei wäre es weitaus sinnvoller, wenn er bei der Unternehmensförderung auch gesellschaftspolitisch erstrebenswerte Ziele ins Spiel bringen würde - wie etwa auf Dauer angelegte Arbeitsplätze, die nach Tarif und oberhalb der Niedriglohnschwelle vergütet werden.

Entscheidend ist die Qualität der Arbeitsplätze. Subventionen sind in der Bundesrepublik in der Regel an die Zusage von neuen Stellen geknüpft. Obwohl die Versprechungen oft nicht eingehalten werden, zieht der Staat seine Förderung fast nie zurück. "Wie die Förderpraxis zeigt, wird nicht selten die Zahl der zugesagten Arbeitsplätze nach unten korrigiert", berichtet Ziegler. Und das ohne Konsequenzen.

Zudem spielt bei der Mittelvergabe die Qualität der geförderten Arbeitsplätze keine Rolle. Die vergangenen Jahre waren in Deutschland gesamtwirtschaftlich gute, dennoch haben sich insgesamt die Arbeitsbedingungen verschlechtert. Es sei daher umso wichtiger, beschäftigungspolitischen Kriterien bei der Vergabe von Staatsgeld wieder mehr Gewicht zu geben, erklärt die Wissenschaftlerin.

Nicht alle sollten das Gleiche tun. Die meisten Bundesländer haben festgelegt, welche Schlüsseltechnologie sie fördern. Dabei herrscht Einigkeit: "Alle sehen ihre Zukunft in der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Bio- und Gentechnologie, der Medizintechnik, der Energietechnik oder im Gesundheitsbereich." Manche Branchen profitieren sehr stark und können sogar die Geber gegeneinander ausspielen, andere werden fast komplett missachtet. Der Wettbewerb um den besten Technologiestandort vergeude staatliche Mittel, schreibt Ziegler: "Nur wenige deutsche Standorte haben die realistische Chance, im weltweiten Technologiewettbewerb mithalten zu können."

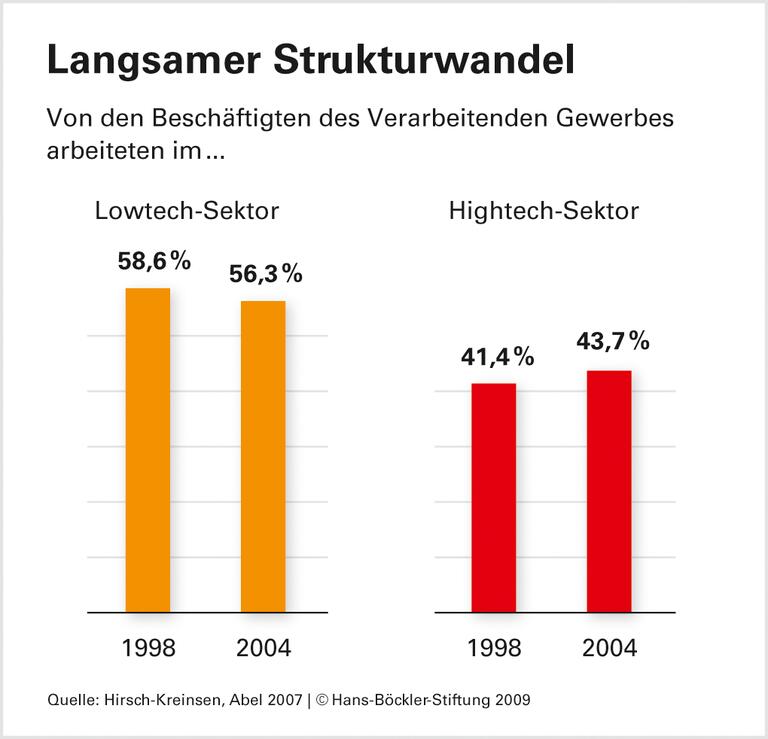

Gerade in Lowtech-Unternehmen entstehen viele Arbeitsplätze. Die deutsche Strukturpolitik orientiert sich fast ausschließlich an den Interessen von wissensintensiven Unternehmen und Forschungseinrichtungen; gesellschaftliche Anliegen bleiben regelmäßig außen vor. Darum wurden vornehmlich Leuchttürme und Hightech-Betriebe gefördert, auf dem Arbeitsmarkt profitieren wenige Hochqualifizierte. "Die Strukturpolitik ist selektiv geworden und schließt die vermeintlich Schwachen aus", so Ziegler.

Doch diese Fokussierung gehe an der ökonomischen Realität vorbei: "Auch im hoch entwickelten Industriestaat Deutschland können Lowtech-Unternehmen mit guten Produkten und Ideen erfolgreich sein." In der Gießerei-, Holz- und Möbelindustrie oder im Druck- oder Ernährungsgewerbe entstehen einfache Produkte mit hoch technisierten Anlagen. Und noch immer arbeiten die meisten Beschäftigten in Deutschland in Unternehmen dieser so genannten Lowtech-Branchen.

Der Staat sollte in der Krise die Fehler der Vergangenheit vermeiden, aber trotzdem müsse er jetzt eine aktive Industriepolitik betreiben, schreibt Ziegler. Der Markt könne die Krise nicht allein überwinden. Denn anders, als prominente Fälle wie Opel und Arcandor suggerieren, gehe es nicht nur um einzelne Unternehmen, sondern um ganze Branchen und Wertschöpfungsketten. "Werden durch die Konjunkturkrise Unternehmen und industrielle Wertschöpfung zerstört, wird es Jahrzehnte dauern, bis diese wieder aufgebaut sind", warnt die Forscherin.

Die Rettung etablierter Branchen sei zwar teuer, aber volkswirtschaftlich immer noch günstiger, als sie später erneut aufzubauen oder ganz neue Wirtschaftszweige zu entwickeln. Die Erfahrungen in Ostdeutschland haben gezeigt, welche Folgen der Niedergang ganzer Branchen auf die jeweiligen Regionen hat. Er setzt Abwärtsspiralen in Gang: Die Nachfrage nach Dienstleistungen in der Region sinkt, es gibt auch in anderen Branchen weniger Jobs, die Steuereinnahmen der Kommunen sinken, gut Ausgebildete wandern ab. Allerdings zeigte sich im Osten auch, dass es gelingen kann, gefährdete Branchen zu stabilisieren, wenn der Staat die richtigen Prioritäten setzt.

Textbox:

Von der Strukturpolitik zur reinen Innovationsförderung

Gezielte Strukturpolitik wird in der Bundesrepublik seit gut 40 Jahren betrieben. Bund und Länder koordinieren ihre regionale Wirtschaftsförderung in der so genannten "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW). Die GRW sollte anfangs die Lebensbedingungen in den Regionen angleichen und dazu beitragen, eine ökonomische Spaltung des Landes zu verhindern. In der Praxis ging es vor allem darum, die Folgen des wirtschaftlichen Strukturwandels abzufedern. Dazu standen ab Mitte der 1960er-Jahre auch Fördermittel der Europäischen Gemeinschaft bereit.

Der Fokus der Strukturpolitik hat sich jedoch seit Mitte der 1990er-Jahre sehr verengt. Unter dem öffentlichen Sparzwang veränderte sich die Förderstrategie, die Strukturpolitik konzentrierte sich auf Innovationsförderung. Die Länder starteten einen Wettbewerb um die "innovativsten Unternehmen, die attraktivsten Standorte und die besten Fachkräfte", kritisiert Ziegler. Die beschäftigungspolitischen Ziele wurden bei diesem Strategiewechsel aus den Augen verloren, sagt die Forscherin. "Angesichts der schwierigen Zeiten, die vor uns liegen, kann dies sehr ungünstige Rückwirkungen haben." In der Krise dürfe sich der Staat nicht mehr nur um die vermeintlich Starken kümmern und allein nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben handeln. Zieglers Fazit: Der Staat müsse sich strukturpolitische Kompetenzen wieder aneignen.

Astrid Ziegler: Strukturpolitik in der Krise - Mehr als Standortwettbewerb und Innovationsförderung, in : WSI-Mitteilungen 5/2009

dies.: Staatliche Krisenintervention erforderlich, in: Wirtschaftsdienst, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 4/2009