Weltwirtschaft: Nach Corona kommt die Deglobalisierung

Die Coronakrise ist auch eine Krise der Globalisierung. Die Sicherung von Lieferketten und die Produktion im Inland werden künftig eine größere Rolle spielen. Notwendig ist eine deutlich aktivere Industriepolitik.

Die Schwächen des globalisierten Kapitalismus sind offensichtlich geworden: In der Coronakrise mussten deutsche Industriebetriebe die Produktion einstellen, weil Lieferungen aus dem Ausland ausblieben. Und medizinische Schutzkleidung wurde knapp, weil sie überhaupt nicht mehr im Inland produziert wird. Das zeigt, wie verletzlich moderne Volkswirtschaften durch die Internationalisierung von Lieferketten und die Auslagerung der Produktion systemrelevanter Güter geworden sind. In den kommenden Jahren dürfte eine Gegenbewegung einsetzen: „In der Nach-Corona-Zeit ist mit einer gewissen Deglobalisierung zu rechnen“, schreibt Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des IMK. Viele Länder werden mit Vorschriften und Anreizen dafür sorgen, dass zentrale Produkte der Daseinsvorsorge stärker als bislang im heimischen Markt hergestellt werden. Unternehmen werden die Risiken von grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten stärker einbeziehen und damit ebenfalls eine – zumindest teilweise – Renationalisierung von Lieferbeziehungen einleiten, heißt es in der Analyse.

Die Risiken zunehmender Globalisierung

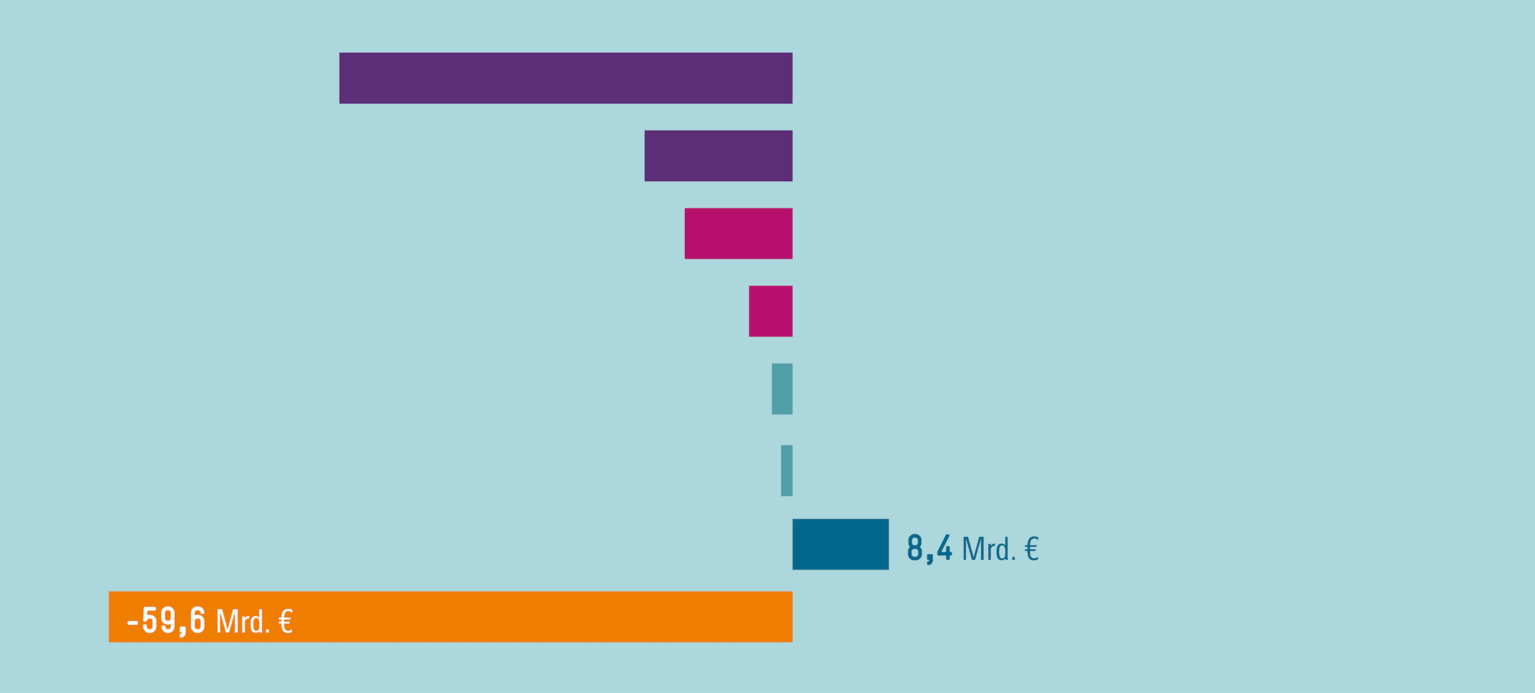

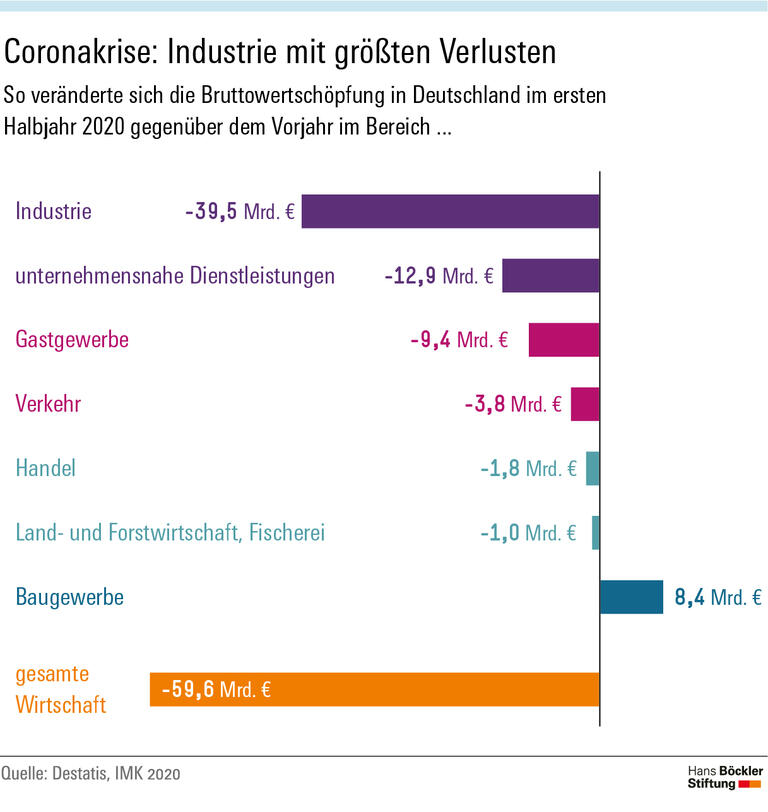

Wenn es um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise geht, denken viele zuerst an Geschäfte und Restaurants in der Nachbarschaft, denen der Umsatz weggebrochen ist. Dabei wird oft übersehen: Die Coronakrise ist in erster Linie eine Krise der internationalen Handelsbeziehungen. Nach Schätzungen des IMK gehen rund zwei Drittel des Wirtschaftseinbruchs in Deutschland 2020 nicht auf inländische Kontaktbeschränkungen und behördlich verordnete Betriebsschließungen zurück, sondern auf gestörte Lieferketten und einen Einbruch der globalen Nachfrage nach deutschen Produkten. Damit steht die Coronakrise in einer Reihe mehrerer tiefgreifender Einschnitte, die die Weltwirtschaft in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten belastet haben, darunter die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, die Eurokrise, der Brexit und der Handelskonflikt mit den USA. Auch wenn diese Krisen jeweils unterschiedliche Auslöser hatten, so hatten sie doch eines gemeinsam: Sie konnten überhaupt erst Wucht entfalten, weil sowohl die Finanzmärkte als auch die Realwirtschaft international so eng verflochten sind. Zwar habe die internationale Aufteilung von Produktionsschritten eine historisch unbekannte Kosteneffizienz in der Herstellung komplexer Industrieprodukte gebracht, jedoch sei damit die Anfälligkeit der beteiligten Volkswirtschaften massiv gestiegen, schreibt Dullien.

Übliche Lehrbuchmodelle zum internationalen Handel kämen zu dem Ergebnis, dass von Liberalisierung und Globalisierung alle beteiligten Länder profitieren. Diese Überzeugung habe die Handelspolitik lange geprägt. Die Schlussfolgerung, dass der ungebremste Welthandel vorteilhaft für alle beteiligten Staaten ist, hänge allerdings an einer Reihe von – in der Realität oft nicht zutreffenden – Annahmen ab, erklärt der Wissenschaftler. So gingen die Lehrbücher üblicherweise von perfekten Märkten aus, auf denen vollständige Konkurrenz herrscht, sodass es viele Anbieter und Nachfrager gibt, von denen kein einzelner den Preis beeinflussen kann. In der Realität führe zunehmende Globalisierung aber zu einer Monopolisierung in vielen Märkten. Schafft es beispielsweise China, in wichtigen Zukunftsmärkten die Technologieführerschaft zu erreichen, so sei die Gefahr groß, dass Unternehmen aus Deutschland und Europa in diesen Branchen keine Chance mehr haben – mit negativen Folgen für Einkommen und Wohlstand hierzulande. Das Beispiel China zeige auch, dass von einer lehrbuchmäßigen Konkurrenz auf dem Weltmarkt keine Rede sein kann, wenn ganze Branchen durch staatliche Eingriffe gezielt gefördert werden.

Industriepolitik für künftigen Wohlstand

Vor diesem Hintergrund sei eine deutlich aktivere Industriepolitik notwendig, als sie „in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland gedacht und erst recht umgesetzt wurde“, heißt es in der Untersuchung. Industriepolitik könne einen wichtigen Beitrag leisten, strategische Produktion in der EU zu halten oder sogar aufzubauen, so Dullien. Ebenfalls eine wichtige Rolle dürfte sie für die Entwicklung von Technologien in der sozial-ökologischen Transformation spielen. Wichtige industriepolitische Instrumente seien die Bereitstellung von Infrastruktur, strategische öffentliche Beschaffungen, strategische Regulierungen, Staatsbeteiligungen bei riskanten Großinvestitionen und Eingriffe bei ausländischen Übernahmen von Schlüsselunternehmen. Die Verhinderung von Unternehmensübernahmen und der Abwanderung von Produktion in Schlüsselbranchen sei „aus deutscher und europäischer Sicht nicht nur eine Versicherung gegen Störungen des Welthandels, sondern auch wichtig, um den künftigen Wohlstand zu sichern“, schreibt der IMK-Direktor.

Häufig werde angezweifelt, ob eine solche Industriepolitik überhaupt erfolgreich sein kann. Tatsächlich gibt es sehr gute, aber auch katastrophale Beispiele. Positive Fälle sind in vielen asiatischen Ländern zu finden, einer der am häufigsten zitierten ist Südkorea: In den 1970er-Jahren baute das damals technologisch rückständige Land mit massiven industriepolitischen Interventionen und selektivem Protektionismus zunächst eine Stahlindustrie und dann eine Schiffbauindustrie auf. Die daraus hervorgegangenen Konzerne Posco und Hyundai Heavy Industries gehören heute in ihren Bereichen zu den Weltmarktführern, auch Samsung ist eng mit dieser Politik verbunden. Auch in den USA haben die Firmen des Silicon Valley von selektiven staatlichen Eingriffen profitiert, was zeigt, dass Industriepolitik nicht nur in Schwellenländern, sondern auch in weit entwickelten Volkswirtschaften funktionieren kann.

Eine gemeinsame europäische Strategie

Voraussetzung für eine erfolgreiche Industriepolitik sei unter anderem eine fähige und stabile öffentliche Verwaltung, die im Tagesgeschäft von politischen Einflüssen unabhängig ist und sich an klare Kriterien hält, so der Wissenschaftler. Außerdem müsse Industriepolitik so gestaltet werden, dass maximale Anreize zur Innovation bestehen und gleichzeitig verhindert wird, dass Konzerne die Gestaltung der Industriepolitik kapern. Ein absoluter Bestandsschutz für Unternehmen wäre kontraproduktiv. Auch die Fusion zweier großer gesunder Unternehmen zu einem noch größeren Player sei nicht unbedingt hilfreich, weil damit der inländische Wettbewerb beeinträchtigt wird. Die Entwicklung der industriepolitischen Strategie solle zudem alle Stakeholder einbeziehen, also auch die Interessen von Arbeitnehmern berücksichtigen.

„Die deutsche Regierung und der deutsche Staat haben in der Coronakrise mit rapide verabschiedeten Soforthilfeprogrammen und Nachtragshaushalten schnell und zielgerichtet reagiert und damit Handlungsfähigkeit bewiesen“, schreibt der IMK-Ökonom. Jetzt sei die Herausforderung, dass aus diesem Spurt ein Langstreckenlauf wird. Dabei gehe es weniger um eine nationale Industriestrategie als um eine europäische. Der deutsche Markt allein sei zu klein, um einerseits Unternehmen in Schlüsselbranchen einen ausreichend großen Heimatmarkt zu geben und andererseits jenen Wettbewerb sicherzustellen, der wichtig ist, damit Unternehmen sich nicht im industriepolitischen Schutzbereich ausruhen.

Newsletter abonnieren

Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!

Sebastian Dullien: Nach der Corona-Krise: Die nächste Phase der (De-)Globalisierung und die Rolle der Industriepolitik, IMK-Policy Brief Nr. 100, Januar 2021