Geldpolitik: EZB: Konjunktur bleibt außen vor

Die Politik der Europäischen Zentralbank hat die wirtschaftlichen Ungleichgewichte in Europa verstärkt. Die Währungshüter scheinen aus der von ihnen mit verursachten Krise wenig gelernt zu haben, sagt der Ökonom Jörg Bibow.

Wenn die Konjunktur strauchelt, zögert Europas Zentralbank (EZB) lange, bevor sie der Wirtschaft mit günstigeren Finanzierungskonditionen unter die Arme greift. Machen die Unternehmen hingegen gute Geschäfte, neigt die ZEB zu zügigen Zinserhöhungen. Zu dieser Einschätzung kommt der Ökonomie-Professor Jörg Bibow, der die EZB-Politik seit 1999 untersucht hat. Der am Skidmore College im Norden des Bundesstaates New York lehrende Finanzexperte erläutert zudem, wie die Konstruktion aus Euro-Stabilitätspakt und EZB zur heutigen Krise beitrug – durch eine einseitig auf die Ziele sparsame Haushaltsführung und geringe Preissteigerungen verpflichtete Politik. In puncto Wettbewerbsfähigkeit entwickelten sich die Länder der Währungsunion dadurch weiter auseinander statt aufeinander zu.

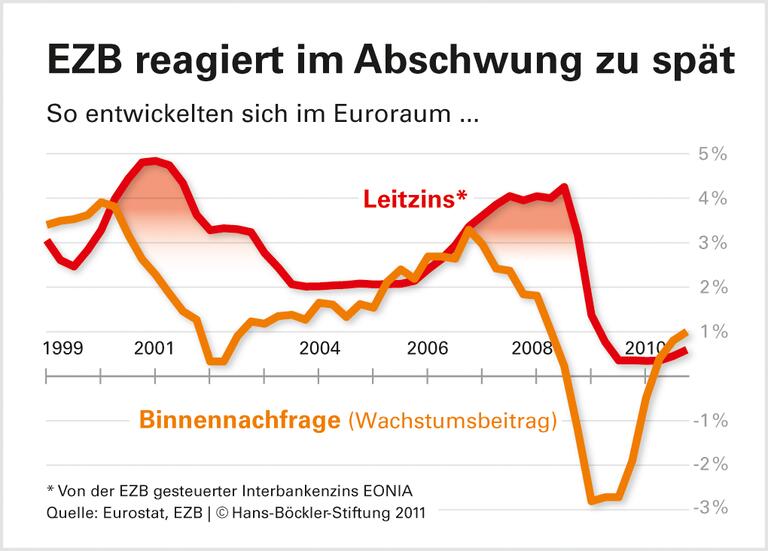

Die 1998 gegründete EZB übernahm die geldpolitische Kontrolle nach Asien- und Russlandkrise zunächst mit einem für Europa niedrigen Zinsniveau, so Bibow. Als die Welt- und vor allem die US-Konjunktur kurz vor der Jahrtausendwende anzogen, verdoppelte sie den Leitzins in kurzer Zeit fast. Dies war nach der Analyse des Wissenschaftlers ein wichtiger Grund für den Absturz des Euro – die Devisenhändler zeigten wegen des wenig wachstumsfreundlichen Kurses der EZB geringeres Interesse an der europäischen Währung. Im folgenden Abschwung habe Europas Zentralbank die Zinsen nur mit starker Verzögerung gesenkt. Die Binnennachfrage blieb schwach, vor allem in Deutschland. Nachdem die inzwischen wieder boomende Weltkonjunktur endlich Europa erreicht hatte, setzte die EZB den Leitzins Ende 2005 erneut stark herauf und reagierte Bibow zufolge danach erneut viel zu spät auf die 2007 einsetzende Konjunkturabkühlung. Noch im Juli 2008, ein Jahr nach Ausbruch der Finanzkrise, erhöhte sie die Zinsen weiter.

Asymmetrische Politik. Im Gegensatz zur wachstumsorientierten US-Notenbank oder zu japanischer und chinesischer Zentralbank, die sich bemühen, durch Devisenmarktinterventionen außenwirtschaftliche Störungen fernzuhalten, sehe es die EZB gar nicht als ihre Aufgabe an, Konjunkturpolitik zu betreiben, schreibt Bibow. Zumindest nicht, sofern es darum gehe, das Wachstum zu stimulieren. Zügig setze sie hingegen Maßnahmen um, die die Konjunktur dämpfen. Der Wissenschaftler spricht von einer ausgeprägten Asymmetrie, sowohl in der praktischen Geldpolitik als auch in der „Geisteshaltung“. Dies sei das Kennzeichen der von Deutschland inspirierten Stabilitätspolitik, die Bibow von der angelsächsischen Stabilisierungspolitik unterscheidet.

„Stabilitätspolitik“ hat in die Schuldenkrise geführt. Eine Ursache für die wirtschaftlichen Ungleichgewichte im Euroraum sieht Bibow in der Finanz- und Geldpolitik. Diese hätten erst die Finanzkrise angeheizt und später zur Staatsschuldenkrise geführt. Sparpolitik und Lohnzurückhaltung in Deutschland ließen die hiesige Inlandsnachfrage stagnieren und die Exporte florieren. In anderen Ländern wie Spanien sorgten die nach der Euro-Einführung gesunkenen Realzinsen für kräftiges Binnenwachstum. Im Ergebnis hätten sich die Lohnstückkosten und damit Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsbilanzen immer weiter auseinander entwickelt. Stabil sei diese Konstellation nur solange gewesen, wie die Finanzierung der Defizite gesichert war, was etwa über deutsche Banken erfolgte, die so erhebliche Kreditpositionen gegenüber den heutigen Krisenländern aufbauten.

Der EZB seien „zumindest mittelbar“ Fehler vorzuwerfen, schreibt der Wirtschafts-Professor. Denn sie habe die aus den Divergenzen erwachsenen Gefahren übersehen. Die Zentralbank habe „die sich darin andeutende zwangsläufige Krise, mit der Europa heute zu kämpfen hat“, nicht kommen sehen. Deutschland sei von den Währungshütern als Musterbeispiel für stabilitätsorientiertes Verhalten gepriesen worden, anstatt wegen seiner stetig steigenden Handelsüberschüsse gescholten zu werden. Auch hier zeige sich der asymmetrische Ansatz der Zentralbank: Der EZB sei immer an geringen Lohnänderungsraten gelegen, selbst dann, wenn eine gleichmäßige Wirtschaftsentwicklung im Euroraum eigentlich höhere Zuwächse in bestimmten Ländern erfordern würde.

Zu wenig aus den Krisen gelernt. Zwar habe die Finanzkrise den Blick für Systemrisiken geschärft und die Leistungsbilanzsalden würden heute nicht mehr als grundsätzlich harmlos angesehen, so Bibow. Dennoch würden zur Überwindung der Krisen weiterhin die alten Rezepte propagiert: Ein verschärfter Stabilitätspakt und „stabilitätsorientierte“ Geldpolitik sollten die Probleme lösen. So habe die EZB schon wieder begonnen, die Leitzinsen zu erhöhen. Damit laufe sie Gefahr, frühere Fehler zu wiederholen. Noch immer lobe der EZB-Präsident Deutschland für seine Wettbewerbsposition, während er andere Euro-Länder mahnt, ihren Rückstand aufzuholen. Unerwähnt bleibe, dass ein Abbau der Ungleichgewichte nur möglich ist, wenn Überschuss- und Defizitländer eine gegenläufige Politik betreiben – also etwa Deutschland für höhere Einkommen sorgt, von denen dann ein Teil in den Defizitländern ausgegeben wird. Die EZB habe aus der Krise nicht genug gelernt, resümiert Bibow.

Jörg Bibow: Europäische Geldpolitik: fehlkonzipiert, irregeleitet und lernresistent, in: WSI-Mitteilungen 6/2011