: Totgesagte leben länger

INDUSTRIESTANDORT Die Unkenrufe vom Ende des Labels "Made in Germany" sind wieder verstummt - auch dank gemeinsamer Anstrengungen von Politik, Gewerkschaften und Unternehmen. Von Heike Belitz, Martin Gornig und Alexander Schiersch.

HEIKE BELITZ, MARTIN GORNIG und ALEXANDER SCHIERSCH sind Wirtschaftswissenschaftler in der Abteilung Innovation, Industrie, Dienstleistung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.

Für die Industrie war 2009 ohne Zweifel eines der schwierigsten Jahre der Nachkriegsgeschichte. Ausgehend von den dramatischen Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten brach die globale Investitionsgüternachfrage in sich zusammen. Im Maschinenbau, in der Elektrotechnik und anderen wichtigen Branchen in Deutschland kam es zu bis dahin ungekannten Produktionseinbrüchen. Infolge der Produktionsschrumpfungen in der Industrie sank das Bruttoinlandsprodukt innerhalb eines Jahres um real fast fünf Prozent.

Viele sahen in den krisenhaften Verwerfungen nun auch endgültig das lange erwartete Aus für den Industriestandort Deutschland. Hinter dem Schreckgespenst vom Ende der deutschen Industrieproduktion stehen Überlegungen zum industriellen Strukturwandel, wie sie bereits vor mehr als 30 Jahren formuliert wurden. Basis dieser Überlegungen war die Vorstellung, dass sich die internationale Arbeitsteilung entlang der Wertschöpfungskette industrieller Produktion organisieren ließe. Für jeden einzelnen Produktionsschritt in der Wertschöpfungskette würde der Wettbewerb die kostenoptimale Standortentscheidung erzwingen. Einfache Produktion, sei sie noch so sachkapitalintensiv, würde in die Länder mit niedrigen Löhnen abwandern. Für Hochlohnländer wie Deutschland blieben dann nur noch ganz spezifische, hochwertige, humankapitalintensive Arbeitsschritte im Produktionsprozess übrig. Gedacht wurde hier einerseits an die Produktvermarktung und insbesondere die Markenpflege durch Management- und Marketingfachleute. Andererseits ging es vor allem um die Blaupausenproduktion - also die Erstellung von Produktideen und neuen Produktionsprozesskonzepten - unter Einsatz von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

DAS ZUGPFERD AUS DER KRISE_ So weit die Erwartungen, nun aber zu den empirischen Fakten: Schon für 2010 zeichnet sich ab, dass sich die industrielle Produktion - getrieben von den Erfolgen auf den internationalen Absatzmärkten und den Impulsen einer wiederbelebten nationalen Investitionsgüternachfrage - weiter rasch erholt. Die Wettbewerbsstellung der wichtigen deutschen Branchen - wie Elektrotechnik oder Maschinenbau - scheint dabei nach der Krise sogar besser zu sein als vorher. Während in anderen Ländern häufig industrielle Produktion "abgewickelt" wurde, gelang es in Deutschland durch gemeinsame Anstrengungen von Politik, Gewerkschaften und Unternehmen, etwa durch die befristete Ausweitung der Kurzarbeiterregelung, die industriellen Kompetenzen zu bewahren.

Mit der Erholung der Industrie hellen sich auch die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven deutlich auf. Für 2010 wird wohl schon wieder ein reales Wachstum des BIP von rund 3,5 Prozent herausspringen. Die Krise 2009 war also allein Ausdruck einer globalen Vertrauens- und Nachfragekrise und nicht Folge eines verschlafenen langfristigen Strukturwandels. Im Gegenteil: Die industrielle Spezialisierung Deutschlands hat sich offenbar sogar bewährt, und die deutsche Industrie ist gestärkt aus der Krise hervorgegangen.

Auch lässt sich keine wirkliche Evidenz für die räumliche Auflösung der Wertschöpfungsketten finden. Einige erfolgreiche multinationale Unternehmen setzen zwar auf die weltweite Organisation von Produktionsprozessen entlang der Wertschöpfungskette. Ein aktuelles Beispiel ist das iPhone. Die Forschung und Entwicklung dieses Hightech-Produkts fand in Kalifornien statt. Für die Entwicklung der Marktstrategien setzte Apple insbesondere auf US-amerikanische Anbieter. Die Produktionssteuerung haben Firmen aus Taiwan übernommen. Für die eigentliche Herstellung des Apple-iPhone ist in China eigens eine Stadt errichtet worden. Schaut man aber nach Deutschland, so hat die Mehrzahl der hierzulande ansässigen Industrieunternehmen eine andere Strategie verfolgt. Nicht die komplette Zerlegung der Wertschöpfungsketten innerhalb jedes Wirtschaftszweigs wurde angestrebt. Gefragt war vielmehr die Entscheidung, entweder die Produktion in einem Industriezweig in Deutschland ganz aufzugeben oder sie mit allen wesentlichen Komponenten fortzuführen.

Die Folge war ein intensiver sektoraler Strukturwandel. Viele ehemals bedeutende Branchen wie die Bekleidungs-, Textil-, Spielwarenindustrie gibt es in Deutschland gar nicht mehr oder nur noch in Nischen mit exklusiven Sonderproduktionen. Andere große Zukunftsbranchen, die sogenannten forschungsintensiven Industrien wie vor allem die Elektrotechnik, der Fahrzeugbau, der Maschinenbau und die Chemie sind am Produktionsstandort Deutschland sogar weiter gewachsen.

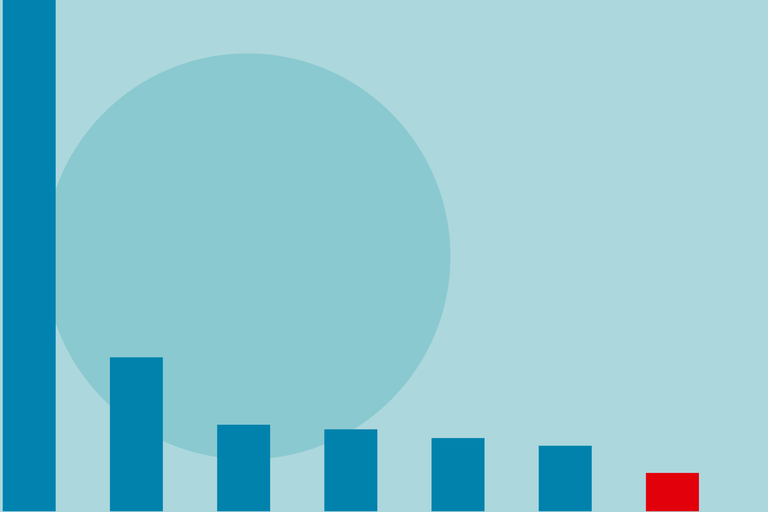

DIE GEWINNER DES STRUKTURWANDELS_ Fasst man die Anteile von Industrien, die viel Forschung und Entwicklung betreiben (forschungsintensive Industrie), an der gesamten Wertschöpfung zusammen, lag Deutschland 2007 im Vergleich zu den anderen Ländern an der Spitze. Das war auch schon Mitte der 90er Jahre so, aber nur in Deutschland wuchs ihr Anteil danach weiter, während er in Westeuropa und den USA zurückging und in Japan lediglich konstant blieb. Besonders der Maschinenbau und der Kraftfahrzeugbau konnten in den folgenden Jahren noch einmal zulegen. Große Wachstumsdynamik gab es in Deutschland aber auch bei den Branchen der sogenannten Spitzentechnologie, in denen besonders viel in Forschung und Entwicklung investiert wird, wie etwa der Nachrichtentechnik sowie der Medizin- und Messtechnik. In Japan haben diese Spitzentechnologien im internationalen Vergleich zwar nach wie vor den höchsten Anteil an der Wertschöpfung, sie gewannen in Deutschland aber am stärksten an Bedeutung. Inzwischen hat Deutschland dabei auch die USA überholt, wo der Anteil der Spitzentechnologien sogar zurückging.

Deutsche Unternehmen erzielten auf den weltweiten Märkten zwischen 1995 und 2007 in nahezu allen Branchen der forschungsintensiven Industrien Anteilsgewinne. Besonders stark waren die Zuwächse im Straßenfahrzeugbau, aber auch in der Medizin- und Messtechnik, der Nachrichtentechnik und dem Luft- und Raumfahrzeugbau. Gut behauptet hat sich auch der in Deutschland traditionell starke Bereich des Maschinenbaus. Hier dürften sich die Zuwächse im Umweltschutzgütermarkt positiv ausgewirkt haben. Wenig verändert hat sich die internationale Position der Chemie, der Pharmabranche und der Elektrotechnik. Dennoch ist Deutschland in der forschungsintensiven Industrie nicht, wie zuweilen angenommen, nur auf wenige Branchen konzentriert. Vielmehr ist diese Industrie vergleichsweise breit aufgestellt und mit diesem Produktportfolio auf den internationalen Märkten sehr erfolgreich.

Oft werden die mittel- und osteuropäischen EU-Mitgliedsländer als Ziel von Produktionsverlagerungen genannt. Tatsächlich haben auch sie zusätzliche Marktanteile in den forschungsintensiven Industrien gewonnen. Ihre Anteilsgewinne sind allerdings deutlich niedriger als in Deutschland. Eine Verlagerung von Produktionsanteilen deutscher Unternehmen in die neuen EU-Länder zulasten des heimischen Industriestandorts ist somit nicht zu erkennen. Große Marktanteilsverluste im Bereich technologieintensiver Güter haben die USA und Japan erlitten. Von diesen Rückgängen waren nahezu alle Branchen erfasst. Dem Abwärtstrend konnten sich in den USA lediglich die Chemie und die Pharmabranche entziehen, in Japan der Straßenfahrzeugbau und die Nachrichtentechnik.

FORSCHUNGSINTENSIV UND PRODUKTIVITÄTSSTARK_ Ein Schlüssel zur Erlangung der starken Wettbewerbsposition der deutschen Industrieunternehmen ist ihre hohe und stetig steigende Produktivität. Unsere Analysen der langfristigen Produktivitätstrends bei forschungsintensiven Industrien im internationalen Vergleich zeigen für Deutschland eine starke Aufwärtsbewegung. Im Durchschnitt vieler EU-Länder ist die Produktivität dagegen im längerfristigen Trend gesunken, während die USA ihre führende Stellung verteidigen konnten.

Getrieben wurde die Entwicklung der Produktivität durch verschiedene Faktoren - einer davon ist der technologische Fortschritt. Deutschland konnte zwar von einem deutlichen technologischen Schub profitieren, dieser fiel aber unterdurchschnittlich aus. Deutschland lag hier hinter den USA, Japan und europäischen Wettbewerbern. Der besondere Faktor, der - anders als bei den Vergleichsländern - die Produktivitätsentwicklung in den forschungsintensiven Industrien Deutschlands stimuliert hat, war ein deutlicher Effizienzgewinn. Eine Branche in einem Land ist dann besonders produktiv, wenn im Vergleich zur selben Branche in anderen Ländern ein bestimmtes Produktionsvolumen mit einem Minimum an Ressourceninput, wie etwa Arbeit und Kapital, produziert wird. Unter diesem Gesichtspunkt arbeitet der deutsche Kraftfahrzeugsektor, verglichen mit anderen Ländern, nach wie vor besonders effizient. Auch der Maschinenbausektor und die Elektrotechnik erhöhten zwischen 1995 und 2005 ihre Effizienz überdurchschnittlich. Damit weisen mit Ausnahme der Chemie drei der vier großen deutschen Industriesektoren das bestmögliche Ergebnis im internationalen Vergleich auf. Im Bereich der Spitzentechnologie konnten insbesondere bei der Medizin- und Messtechnik sowie der Nachrichtentechnik Verbesserungen beobachtet werden. Eine relativ zu den Wettbewerbern schlechtere Entwicklung hat es lediglich im Pharmabereich gegeben.

Vor allem der sparsame und gut organisierte Einsatz der Produktionsfaktoren machte daher die deutschen Hersteller forschungsintensiver Güter auf den Weltmärkten erfolgreich. Umgekehrt stellt sich die Situation in Europa und Japan dar. Die möglichen Produktivitätssteigerungen aufgrund des technologischen Fortschritts wurden dort nicht in gleichem Maße umgesetzt, da die Effizienz im betrachteten Zeitraum sank.

ERFOLGREICHES KOOPERATIONSMODELL_ Ein wesentliches Element des deutschen Produktionsmodells ist, dass nicht nur Forschung, Entwicklung, Marketing und Management, sondern auch die eigentliche Produktion der Industriegüter und vieler wichtiger Komponenten im Inland stattfinden. Die immer noch vergleichsweise hohen deutschen Industrielöhne haben die Kunden auf den Weltmärkten dabei als Qualitätsprämie offensichtlich akzeptiert. Eine andere Besonderheit des Industriestandortes liegt in der Zusammenarbeit von Unternehmen, Gewerkschaften und Politik. Insbesondere in konjunkturellen Krisen und strukturellen Umbruchphasen hat sich dieses Kooperationsmodell nicht nur mit Blick auf flexible Lohngestaltungen und geringe Streikhäufigkeiten bewährt. Aber auch gemeinsame Anstrengungen in der Ausbildung und in Forschung, Entwicklung und Innovation auf betrieblicher wie staatlicher Ebene tragen ihre Früchte.

Der bisherige und gegenwärtige Erfolg gibt aber keinen Anlass, sich nun bequem zurückzulehnen und die Hände in den Schoß zu legen. Im Zuge der aktuellen Wirtschaftskrise ist gerade in den USA oder in Großbritannien die Forderung laut geworden, die eigene industrielle Basis wieder zu stärken. Allein darauf zu setzen, dass forschungsintensive Güter in Deutschland besonders effizient produziert werden können, scheint zudem auch angesichts immer neuer Wettbewerber in Osteuropa und Asien gefährlich.

Die deutsche Industrie muss daher auch in Zukunft in der Lage sein, neue Technologien zu entwickeln, in Produkte zu integrieren und zu produzieren. Dabei gilt es, weiterhin auf die Zusammenarbeit von Politik, Gewerkschaften und Unternehmen zu setzen. So kann in vielen neuen Produktfeldern - wie in der Umweltwirtschaft, in der Logistik oder im Gesundheitsbereich - der Staat wesentliche Nachfrageimpulse setzen. Betriebsräte und Unternehmensleitungen können ihrerseits gemeinsam die erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen organisieren. Gleichzeitig bleibt eine Tarifpolitik gefordert, die einerseits in den Anpassungsphasen Zurückhaltung übt und andererseits in den Wachstumsperioden auch die Produktivitätspotenziale für Lohnerhöhungen voll ausnutzt.

Zahlen zur Wertschöpfung und Produktivität in Deutschland (pdf)

Mehr Informationen

Heike Belitz/Marius Clemens/Martin Gornig/Alexander Schiersch/Dieter Schumacher: WIRTSCHAFTSSTRUKTUREN, PRODUKTIVITÄT UND AUSSENHANDEL IM INTERNATIONALEN VERGLEICH. Studien zum deutschen Innovationssystem Nr. 5/2010. Expertenkommission Forschung und Innovation (Hrsg.), Berlin, Februar 2010

Heike Belitz/Martin Gornig/Alexander Schiersch: DEUTSCHE INDUSTRIE DURCH FORSCHUNGSINTENSIVE GÜTER ERFOLGREICH. Wochenbericht des DIW, Nr. 9, 2010

Marius Clemens/Dieter Schumacher: DEUTSCHLAND IM AUSSENHANDEL MIT FORSCHUNGSINTENSIVEN WAREN GUT AUFGESTELLT. Ebenda

Ferdinand Fichtner u.a.: HERBSTGRUNDLINIEN 2010. Wochenbericht des DIW, Nr. 39, 2010

Mechthild Schrooten/Isabel Teichmann: EXPORT WIEDER AUF TOUREN: BINNENNACHFRAGE MUSS NACHZIEHEN. Wochenbericht des DIW, Nr. 35, 2010