Wirtschaft: Zähe Aufholjagd

35 Jahre nach der deutschen Einheit macht die ostdeutsche Wirtschaft Boden gut. Doch noch immer bleibt eine Lücke. Von Sophie Deistler, Kay Meiners und Andreas Molitor

„Überholen ohne einzuholen“ – mit diesem Slogan wollte SED-Chef Walter Ulbricht in den 1950er Jahren die DDR-Wirtschaft an der Bundesrepublik vorbei katapultieren. Geklappt hat das nirgendwo – außer ausgerechnet bei einer Brause. Und auch erst sehr spät. In ihrer Heimatregion Thüringen verkauft sich die schwarze Limo der alten DDR-Marke Vita Cola heute auf dem freien Markt besser als das Produkt des Konkurrenten Coca-Cola aus Atlanta.

Ein reines Ost-Unternehmen ist Vita Cola allerdings schon lange nicht mehr. Seit 2004 gehört die Marke zur Hassia-Firmengruppe aus dem hessischen Bad Vilbel. Abgefüllt wird, offenbar nach Originalrezept, im thüringischen Schmalkalden, aber auch in Lichtenau in Sachsen und im mecklenburgischen Bad Doberan. Vita Cola präsentiert sich als junge Marke, die bundesweit präsent ist, und wirbt auf Instagram mit Skatern, Basketballern und jungen Frauen.

Die Geschichte des Getränks ist eine typische DDR-Story: Ende der 1950er Jahre beschloss die politische Führung eine bessere Versorgung mit alkoholfreien Getränken. An den VEB Chemische Fabrik Miltitz in Leipzig erging der Auftrag, ein Konkurrenzprodukt zur Weltmarke Coca-Cola zu entwickeln. Die Fachleute aus der Abteilung Essenzen experimentierten mit Zitrusöl und Vanille, mit Kolanüssen, Koffein und Vitamin C. 1958 war der Grundstoff fertig. Das Getränk erhielt den Namen Vita Cola – und kam auf Anhieb gut an. Mit dem Ende der DDR verschwand Vita Cola zunächst für etliche Jahre vom Markt; DDR-Limo war out. Erst ab 1996 wurde sie in Ostdeutschland wieder flächendeckend angeboten.

Jens Löbel, in Jena geboren und heute Geschäftsführer bei der NGG in Thüringen, kennt das Getränk seit Kindertagen. Mit 17 Jahren erlebte er, wie schnell die Einheit die DDR hinwegfegte – zu schnell, wie er heute noch findet. Seine Bilanz nach 35 Jahren fällt zwiespältig aus: „Ich genieße das Reisen, habe meine Frau durch die Wiedervereinigung kennengelernt, und ich sehe, dass unsere Innenstädte heute saniert sind.“ Aber viele Freunde und Kollegen aus dem Osten „fühlen sich noch immer stiefmütterlich behandelt“.

Löbel spricht lieber über die Arbeitsbedingungen von heute als über einst vertane Chancen. Am liebsten über den langen Kampf gegen die Zweiklassenfirmenpolitik, den er gemeinsam mit dem Betriebsrat geführt hat.

Als die Thüringer Cola-Abfüller im Mai 2023 zum ersten Mal für eine Angleichung der Löhne an das Westniveau streikten und die Firmenzentrale entschieden abwinkte, waren alle Beschäftigten dabei. Es war eine Frage des Stolzes. Der Kampf hat sich gelohnt: Seit diesem Jahr bekommen die Beschäftigten der ostdeutschen Hassia-Werke in der wichtigen Facharbeiter-Lohngruppe 4, wo die meisten eingruppiert sind, endlich den gleichen Lohn wie ihre Kolleginnen und Kollegen im Westen. Zwei Stunden länger arbeiten müssen sie allerdings immer noch.

Als wäre die Grenze noch da

Vita Cola ist eine Erfolgsgeschichte aus dem deutschen Osten. Und ein Beispiel, wie beharrliche Betriebsräte und Gewerkschafter dafür gesorgt haben, dass der Ertrag harter Arbeit nicht nur den Unternehmern zugutekommt. Es gibt sie, diese Erfolgsgeschichten: von der Rotkäppchen-Sektkellerei im sachsen-anhaltinischen Freyburg etwa, die Anfang der 2000er Jahre sogar die westdeutschen Konkurrenzmarken Mumm und MM übernommen hat, wenngleich es auch hier noch Lohnunterschiede gibt. Es gibt Jenoptik aus Jena, damals wie heute eine Hightech-Schmiede von Weltruf, oder die Leipziger Strombörse EEX. Solche großen und kleinen Leuchttürme sichern Jobs und Einkommen – und können eine ganze Region aus der Tristesse führen.

Doch in vielen Gegenden Ostdeutschlands muss man solche Erfolgsstorys auch 35 Jahre nach der Einheit immer noch lange suchen. Oder man sucht sogar vergeblich. Ökonomisch geht immer noch ein Riss durch Deutschland entlang der früheren Staatsgrenze. Egal welche Parameter man heranzieht – Wirtschaftsleistung pro Kopf, Einkommen oder Arbeitsproduktivität –, die ökonomische Leistungsfähigkeit der ostdeutschen Länder stagniert seit Jahren bei etwa 80 Prozent des Westniveaus.

Der Transformationsschock, vor allem der „Braindrain“ in den Jahren nach der Wende, wirkt nach: Zwischen 1989 und 2013 verließen fast zwei Millionen Menschen, überwiegend jung und gut ausgebildet, den Osten. Sie – und mittlerweile ihre Kinder – fehlen heute. Geblieben ist, so die Experten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH), „eine im Osten Deutschlands stärker ausgeprägte Scheu, Risiken einzugehen“. Allerdings ist der Osten wirtschaftlich nicht überall gleich darbend. Vor allem Sachsen und Thüringen können einige Boomregionen vorweisen. Die seien „wirtschaftlich leistungsfähiger als viele abgehängte Regionen im Westen der Republik“, analysiert IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller. Allerdings: „Für einen durchschlagenden Effekt auf den gesamten Osten bräuchten wir viel mehr solcher Leuchttürme, vor allem bei den Dienstleistungen.“

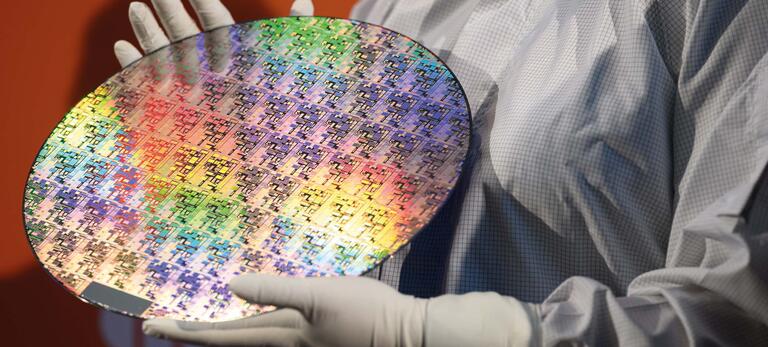

Der Boom mit Chips

Zu den wirtschaftlichen Kraftzentren des deutschen Ostens zählt Dresden. In der Hauptstadt von „Silicon Saxony“ ist seit Mitte der 1990er Jahre ein Ökosystem der Halbleiterindustrie herangewachsen mit Fabriken von Infineon, Bosch, TSMC und Global Foundries sowie einem Netzwerk aus Zulieferern und Forschungsinstituten. Heute liegt die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung von Dresden fast ein Drittel über dem ostdeutschen Durchschnitt.

Ein wenig hat auch die DDR-Vergangenheit den Boom der Chipindustrie befeuert. Dresden war in den 1970er und 1980er Jahren ein Zentrum der Chip- und Mikroelektronikforschung. Der Ein-Megabit-Chip wurde hier am VEB Forschungszentrum Mikroelektronik entwickelt. In Dresden gab es immer genug gut ausgebildete Leute, denen man nicht erklären musste, was ein Mikrochip ist.

Einer der großen Player an der Elbe ist heute der US-Konzern Global Foundries. Die Fabrik mit dem größten Reinraum Europas fertigt Chips vor allem für Automobilunternehmen und Smartphoneproduzenten. Damals noch unter der Firmenflagge von AMD, zählte die Fabrik schon in den 1990er Jahren zu den Chip-Pionieren an der Elbe. Allerdings, so erinnert sich Ralf Adam, Betriebsratsvorsitzender des Dresdner Werks, „war AMD stets der Underdog, die Nummer zwei hinter Intel“. In Zeiten flauer Nachfrage „fielen bei uns als Erstes die Aufträge weg“. Vor zehn Jahren erlebte er mit, wie 800 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verloren. Heute arbeiten wieder 3000 Leute in der Fabrik, die im kommenden Jahr für mehr als eine Milliarde Euro erweitert wird. Das wird hoffentlich neue Jobs bringen.

Ich gehörte sozusagen zur Erstausstattung der Fabrik.“

Ralf Adam kam 1997, als der Sog der Chipindustrie begann, als 25-Jähriger mit gerade abgeschlossenem Technikerstudium aus dem strukturschwachen Erzgebirgsvorland nach Dresden. „Ich gehörte sozusagen zur Erstausstattung der Fabrik“, scherzt er. Vorher hatte der gelernte Elektromonteur auf der Baustelle gearbeitet, „44 Stunden die Woche für wenig Geld“. Und jetzt? „Wir wurden für acht Monate zum Training nach Austin in Texas und Sunnyvale in Kalifornien geschickt, Wohnung und Auto auf Firmenkosten, Topausbildung. Da habe ich gedacht: Kapitalismus kann ganz schön cool sein.“

Später, zurück in Dresden, stellte er fest, dass Kapitalismus auch uncool sein kann. 2011 zählte er zu den Initiatoren der Betriebsratsgründung. Der Arbeitgeber blockierte nach Kräften. „Wenn jetzt die Roten kommen“, agitierte die Geschäftsführung, „dann machen die Amis die Fabrik zu.“ Den Betriebsrat haben sie trotzdem gegründet. Für den vor zwei Jahren mit professioneller Unterstützung der IGBCE erkämpften Tarifvertrag mussten die Chip-Werker mehrfach streiken. Der Arbeitgeber lockte sogar mit Prämien für Streikbrecher. Heute wirbt das Unternehmen mit der Tarifbindung – so ändern sich die Zeiten.

Bei Global Foundries haben Betriebsrat und IGBCE es geschafft, doch in manchen Regionen Ostdeutschlands ist die Arbeitswelt fast mitbestimmungsfrei. Weniger als ein Drittel der ostdeutschen Beschäftigten arbeitet in einem Betrieb mit Betriebsrat.

Für Arbeitgeber ist Ostdeutschland immer noch die verlängerte Werkbank des Westens und Sachsen ein Billiglohnland.“

Höchste Zeit für gleiche Löhne

Im sächsischen Schneeberg kämpft die Belegschaft des Getriebemotorherstellers KEB Automation jetzt um einen Tarifvertrag, und die Geschäftsführung blockiert. Dabei zahlt das deutlich größere Schwesterwerk im nordrhein-westfälischen Barntrup freiwillig seit Jahren nach Flächentarifvertrag. Die Beschäftigten in Schneeberg verdienen monatlich rund 1000 Euro weniger als in Barntrup. Anders als im Westen werden Weihnachts- und Urlaubsgeld in Schneeberg nur unregelmäßig und in geringerer Höhe gezahlt. Außerdem haben die ostdeutschen Beschäftigten drei Urlaubstage weniger als die westdeutschen.

„Es ist ein Skandal, wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird“, sagt Gewerkschaftssekretär Stefan Fischer von der IG Metall Zwickau. Er betreut noch andere Unternehmen, bei denen die Arbeitgeber nur im Westen nach Tarif zahlen. „Für sie ist Ostdeutschland offenbar immer noch die verlängerte Werkbank des Westens und Sachsen ein Billiglohnland.“

Der Gedanke an einen Tarifvertrag kam nach einem Streit über eine Betriebsvereinbarung auf, mit der die Geschäftsführung die Arbeitszeit in Ausnahmefällen von 38 auf 42 Stunden erhöhen wollte. „Viele sind wegen dieses Konflikts wieder in die Gewerkschaft eingetreten“, erzählt der Betriebsratsvorsitzende Torsten Golde. Von den 130 Beschäftigten des Schneeberger Werks sind inzwischen rund 60 Prozent organisiert. Ziel ist ein Haustarifvertrag ungefähr auf dem Niveau des sächsischen Flächentarifvertrags. Außerdem fordern die Beschäftigten 30 Urlaubstage und vertraglich fixierte Sonderzahlungen.

Für KEB ist das Schneeberger Werk sehr wichtig: Das ostdeutsche Werk schreibe, so Golde, seit Jahren schwarze Zahlen, während der Standort im Westen in Schwierigkeiten steckt. „160 Stellen wurden in diesem Jahr in Barntrup gestrichen“, sagt Golde. „Das Unternehmen ruht sich darauf aus, dass der Osten die Gewinne einfährt.“ Seit dem ersten Aktiventreffen im vergangenen Jahr gab es zwei Warnstreiks. Ende Juni bat die Belegschaft etliche Bundes- und Landespolitiker in einem offenen Brief um Unterstützung im Tarifkonflikt. Einige Politiker wollen nun mit der Geschäftsführung sprechen; so lange will die Belegschaft nicht streiken.

Sollten die Gespräche im Sande verlaufen, wollen die Schneeberger erneut für die Gleichbehandlung mit ihren West-Kollegen streiken. In ihrem Brief an die Politiker sagen sie es unmissverständlich: „35 Jahre nach der Wende ist es dafür allerhöchste Zeit!“